加拿大BC省本拿比市終於向華裔居民做出了正式道歉。

為的是幾十年來,那些由政府親手制定、親自執行,阻止他們工作、買地、開店、謀生的歧視性政策。

在周六的一場特別市議會上,市長 Mike Hurley親口承認:在1892年到1947年之間,本拿比市政府與歷任市議員,確實推動、維護並執行了種種排華政策。

「這些做法的核心目標,就是排斥和隔離。」Hurley說。

他說,今天本拿比承諾會採取實際行動,修補那些歷史歧視留下的一代代傷痕,努力讓社區走向更公平的未來。

市府表示,這次道歉來自數月調查與社區溝通。他們梳理出了多條早期市議會制定的歧視性條例,雖然現在已不再生效,但歷史痕跡清晰可見。

其中最早的一條來自1892年。

那年,本拿比通過了一項條例:禁止華人和日本人受僱於市政府或其承包商。

而其他條例進一步限制了華人買地、經商,甚至以各種繁瑣規定阻止他們謀生。

更殘酷的是,本拿比過去還支持那些讓華人無權投票、無權參選的立法,無論是市級、省級還是聯邦層面。

「那些失去的歲月,再也回不來了」

歷史學者 Debbie Jiang說,本拿比對華人的歧視,其實反映了當年整個加拿大的聯邦環境。

19世紀末、20世紀初,大批華人漂洋過海來加拿大,他們以為來了個「新世界」,結果卻迎頭撞上殖民時代的排外政策。

1872年,華人被剝奪投票權;

1885年,臭名昭著的「人頭稅」開始,從$50一路漲到$500。

到了1923年,政府幹脆推出《排華法案》(Exclusion Act),幾乎完全禁止華人進入加拿大。

從1923到1947年24年間,全國只有不到50個華人獲准入境。

Jiang說,這些政策對家庭造成的摧毀性影響,一直延續到今天.

「那種代際創傷,需要非常長的時間才能癒合。而那些被迫分離的歲月再也無法追回。」

她表示,道歉固然重要,但華人社區依然在承受這些政策留下的後遺症。

「道歉是有幫助的,但離真正的修復還有很長的路要走。」

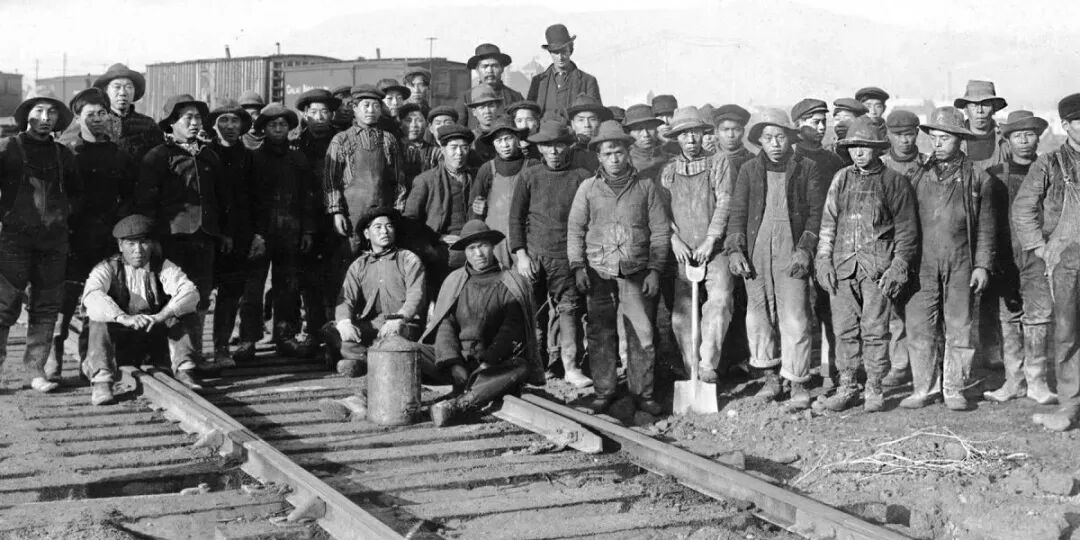

即便面對如此嚴酷的制度性歧視,Hurley說,華裔居民依然努力紮根,努力貢獻。

「他們很堅韌,」他說。「他們經營商店、開荒種地、修鐵路,建立農場,供養了本拿比和整個地區。」

本拿比表示,1947年《排華法案》被廢除後,華人權利才開始慢慢改善。

1953年,本拿比雇用了第一位華裔員工;

60、70年代,大量由華人經營的商鋪開始出現在社區里,蔬果店、街角小店、餐館,遍地開花。

同時,不少卑詩省的城市也曾公開道歉,包括2010年的新威斯敏斯特(New Westminster)以及2018年的溫哥華(Vancouver)。

卑詩省政府也在2014年為160條針對華人的歧視政策正式道歉。

本拿比表示,這次道歉是一個「由社區顧問小組指導、持續數月的參與與調查過程」的成果。

Hurley在會上強調,這不只是承認歷史,更是承諾行動:「我們承諾採取切實措施,確保本市歷史上最黑暗的這一章永遠不會重演。」

未來的行動還包括:推動公眾認識華人在本拿比的貢獻;為市府員工提供跨文化培訓;以中文提供核心社區安全與服務項目,目的就是讓社區真正變得更包容、更平等。