一個很重要的政治信號! ?

南方都市報,今日電子版社論竟開天窗,紙媒發表了全文。

開天窗內容:

上海塌樓:政商結構比建築結構更值得關注

一棟樓房的轟然倒下,除了讓我們看到齊根斷裂的建築橫截面,還由此讓我們得以深入探究房地產業的利益結構。針對上海在建樓房倒塌事件,網友發起了針對該樓盤開發商的「人肉搜索」。一份名為「上海蓮花河畔景苑倒塌樓盤最新資料曝光」的材料將開發商上海梅都房地產開發有限公司的所有股東及其身份全部曝光。令人震驚的是,多名股東與官員同名,包括閔行區梅隴鎮的鎮長助理、征地事務所所長、梅隴資產公司總經理等。無疑,作為人們身邊凝固的存在物,建築向來是變動的時空環境中令人感到安穩踏實的因素,在人為計劃之外的大型建築的轟然倒塌,不僅令人感到驚詫和憤怒,更衝擊了人們對安全感的既有底線。

類似上海的塌樓慘劇,2005年7月也曾發生在廣州的海珠城。雖然場面沒有大樓整體倒覆那樣充滿戲劇性,但海珠城塌陷造成3人遇難、數人受傷,一度導致上百戶家庭無家可歸或有家不能回。海員賓館和兩幢居民樓地基裸露,同樣讓人們感受到平地見懸崖的驚聳。

是建築安全標準不夠完善,施工監管不夠嚴厲嗎?在沒有地震等不可抗力因素的情況下,要避免大樓整體倒塌,恐怕最基本的建築標準和施工監管都已經足夠。無疑,根本原因不在於此。以海珠城塌陷為例,據有案可查的記錄,在塌陷事故發生之前,當地居民曾多次投訴都無人理會,施工企業曾提出過5次安全警告,廣州市建委更多次發出安全警告。據一位房地產開發商稱,「平時建委的安全警告是非常有威力的,稍有常識的老闆見了1次安全警告立即會停工,如果不停工,區一級的建設局馬上會來工地查封,甚至會被追究刑事責任,沒有人會冒這個風險。」那麼,是什麼令一個地產開發商敢於置居民投訴、施工單位警告以及主管部門警告於不顧?導致建築安全標準和監管系統對開發商完全失去效力?據該開發商認為,「唯一的解釋是他有背景,有恃無恐!」

「有背景,有恃無恐」,一語道破重大建築施工質量威脅的本質。正是因為開發商得到了權力的有力的庇護,才導致官商沆瀣一氣,在利益集團面前,監管自然難以生效,法律法規自然形同虛設。

回到上海塌樓事件,據目前對事故發生原因的探究,樓盤與河道之間堆積起高10米的泥土,導致地基受壓,土層移位,而同時在另一側進行挖土作業,最終導致地樁斷裂,恐怕是大樓倒塌的主要原因。倘若就此分析,很容易得出開發商不應承擔主要責任,應追究施工方和監理方的結論。但據每日經濟新聞和21世紀經濟報導報導,建築商眾欣建築的法人代表張耀傑,同為開發商梅都公司股東。而梅都房地產的24位股東中,一共有14名股東來自迅豪置業;另外有3名股東來自梅隴鎮征地事務所,一名股東來自梅隴鎮土地管理所;還有其他股東來自閔行動物疾病控制中心。僅有一名股東的工作單位是梅都房地產公司。迅豪公司本身的股本結構同樣顯示出其是梅隴鎮下屬的鎮辦企業,其創立初期大股東亦是梅隴鎮征地事務所,法定代表人是闕敬德,闕敬德同時為梅都房地產股東,而梅都房地產法定代表人張志琴,又為迅豪置業股東。

透過這個令人眼花繚亂的交叉持股利益結構,所謂股東與官員「姓名重疊」到底是怎麼回事,恐怕明眼人一看便知,由ZF部門「征地事務所」出資興辦的房地產開發企業,本身已經集土地壟斷權力與開發權力於一身,那些曾經在鎮級征地服務所工作的官員以及利益相關方,通過「改制」成為開發商的法人代表和股東,又完成了公共權力私有化的過程。建築商是交叉持股企業,監管商雖身份未明,但監管「鎮長助理、征地所所長」參股企業,肯定是無從下手的了。

顯然,上海樓房倒塌事件,倘若繞開權力結構的「建築質量」問題,奢談建築設計、監督、管理等環節的改進,恐怕只能是捨本逐末,再怎麼討論也無法抵達問題的核心。事實上,要杜絕官商「交叉持股」並不困難,官員利益申報和迴避機制在香港早已是相當成熟的成規。任一房地產業內人士都清楚,梅隴鎮的「官商股份結構」已屬相當拙劣,更多情況下,地產商與個別不法官員之間的利益關係,大多通過官員親戚在房地產開發企業任職的方式完成。在政商之間的利益結構上。官商「交叉持股」形成了牢不可破的利益網絡,治理我國房地產業的質量問題,恐怕需要痛下苦功。

**************************

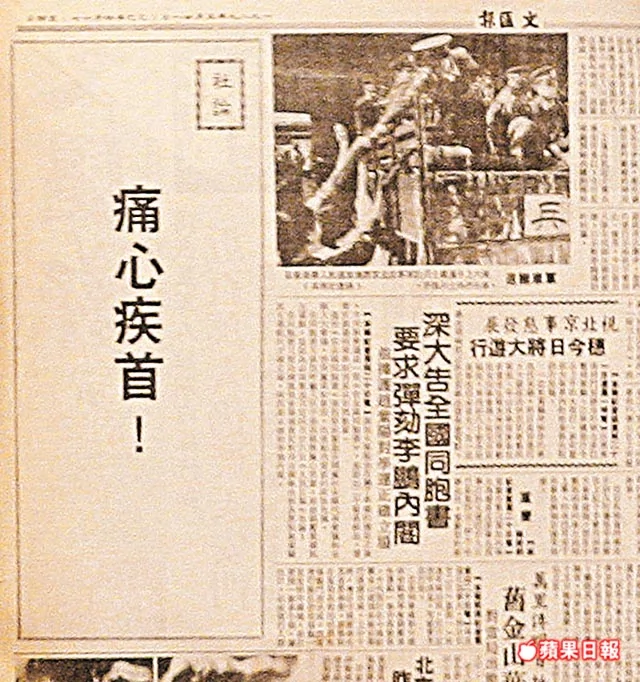

第二次見社論開天窗,第一次是20年前6月的香港文匯報