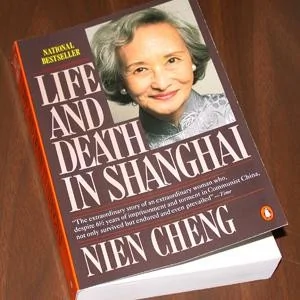

圖片:1996年3月18日攝於華盛頓DC鄭念寓所(張偉國攝)

圖片:1994年春節攝於舊金山南灣PaloAlto 帕洛阿托(史丹福大學)(張偉國攝)

(以下簡稱"問""答")

《上海生與死》問世十二年後的一個晴朗的夏日,記者走進鄭念女士在美國首都華盛頓的寓所。鄭念精神矍鑠、溫文爾雅,全然不像八十多歲的老人。

問:我十年多年前讀過您的著作,中文版書名是《上海生死劫》,後來又見到有的叫《生與死在上海》,我還見過另一種版本,叫《上海生與死》。您的書給我留下很深印象,永遠難忘。能不能請您談談您的人生經歷?

答:我一九一五年一月生在北京。中學我讀天津的南開中學。大學讀燕京大學。然後我就到英國留學,英國政治經濟學院。在英國,我遇到了我先生,他也是中國的留學生,在念研究生,比我大五歲。我們就在英國結婚。當我們完成學業回國的時候,抗日戰爭開始了,我們不能夠回家了,因為我們的家都在北方:他是山東人,他媽媽在濟南。所以我們就直接到了重慶。我先生在外交部供職。後來他被派到澳大利亞,我們在澳大利亞呆了七年。一九四八年十月一日,我們回到上海,那時候我們的孩子六歲。

問:就是您的女兒,梅平。

答:對。她生在澳大利亞。到上海的第二年,也就是一九四九年的五月,共產黨的軍隊進入上海。當時,英國的殼牌石油公司留在了大陸,英國的經理也要回國了,倫敦總公司讓他物色一個合適的中國人來作經理,我先生就接受了。一直作到一九五七年,直到他患癌症去世。他死後,公司就準備派一個英國人來,但是英國人不會中文,他們就請我去作英國人的助理。一共作了九年。

問:那就到了文化大革命時期。您一直在殼牌公司工作嗎?

答:這個公司當時已經關了。我本來是調職,調到香港,英國經理已經離開了。我為什麼沒有馬上申請去香港呢?就是因為我女兒。她當時在文藝小分隊,到山東演出,她是不願意出國的。好幾次我到外國去,我都問她願意不願意跟我出去看一看。她總說:"我不要。"因為她是共青團員。她是很相信政府的了,很積極的。她說我不要出國。儘管她已經大了,但畢竟沒有結婚,沒有固定的男朋友。我想如果我走了,留下她一個二十二、三歲的年輕姑娘,我總是不放心。所以我想要等她回來,和她商量商量。我也想,要麽我就不作了。那時我只有五十歲,好像還可以做點事。所以,我就沒有申請馬上去香港。結果,文化大革命五月就開始了,這樣一來,我就不能申請去香港了。

鄭念女士(右)及其女兒

問:那當時梅平是在讀書,還是工作了?

答:她已經開始在上海電影製片廠做演員了。她是上海電影學校畢業的。

問:您能不能談談梅平的情況?

答:她是個積極分子。學校還給她開過展覽會,她是優秀共青團員。當時毛主席提倡"小分隊"演出,她就參加了一個小分隊。她已經是超齡團員了,電影廠的領導準備培養她入黨。每次小分隊到各處演出,她都非常積極。他們一面演出,一面還要和工農一塊兒勞動。她表現是很好的。我們當時就沒有想到,像我們這樣的人還會倒霉。因為我沒有與政府作過對,我在殼牌公司做事,那個公司是經過周總理批准存在的。那時候,像我們這樣在上海外國公司作過雇員的都被關起來了,主要是因為四人幫要整周總理,因為外國公司在上海的存在是經過總理批准的。

問:您能不能講一講梅平在文化大革命中的遭遇?

答:好。梅平大概是六四年到電影廠的,是在她電影學校畢業以後。當時在上海、北京、西安都辦了電影學校,他們到各處招生。梅萍在中學就經常演戲,所以就被選中去了電影學校。她在電影學校學習了三、四年,畢業後分配工作,到了上海電影製片廠。她也拍過一些電影,但不是主角。文化革命前,毛主席號召文藝工作者和工農結合,她參加了小分隊到農村演出,她去了山東。在"五•一六"通知下達以後,梅平他們都回來了,參加電影廠的文化大革命運動。一開始,她沒事,因為她是一個共青團員,也就是跟大家一樣寫大字報什麼的。後來就抄家了。因我是經理助理,把我算成資產階級。我就被抄家了,抄的時候梅平不在家,她在學校參加運動。被抄家以後,就不准我離開家了。只能留在房子裡,一個傭人陪著我,家裡貴重的東西都被抄走了。但鄭梅平的那個房間他們沒有抄。由於她是自己有工作、又是共青團員。她還住在她自己的房間裡,但是不准我們倆說話。紅衛兵看著我,我的床都被他們搬走了,我就睡在地板上。我可以看到她回來,但是我們不能說話。隨著運動發展越來越厲害,後來她的房間也被抄了,東西都被拿走,她也不能回家了。梅平被關到牛棚里,我非常惦記她,當時還可以讓傭人給她送被子、換洗的衣服等等。到了一九六六年九月二十七號,他們把我關到監獄裡,我就不知道她後來的事情了。等我出了監獄才知道她死了。我在監獄裡被關了六年半,在單人牢房裡。

問:您出來以後才知道梅平已經不在了?

答:她死了有好幾年了。一開始他們告訴我,她是自殺的。當我出了監獄的大門,遠遠的有一輛出租汽車,站在汽車旁邊的不是梅平,而是我的乾女兒。我的乾女兒畢業於上海音樂學院,後來分配工作到貴陽。她人矮矮的,而梅平跟我一樣高。我一看就知道不是梅平。在這以前,我在監獄裡就感到梅平出事了。是什麽原因呢?你知道,我在監獄裡六年半,我的衣服都已經爛掉了,棉襖的棉花都到邊上去了。後背和前胸只剩下兩層布了,睡的棉被棉花胎已經爛掉了。冬天快到時,我想我又會得肺炎,因為我已經得了兩次肺炎了。年年冬天就是咳嗽、傷風不斷,衣服也不能保暖。多年來又缺乏營養。我就提出來要求政府用我的錢(那時我的錢都被政府掌握著),買些衣服,免得我再生病(到我出獄時,我的體重只有八十幾磅了)。六年半是很長的時間,沒有什麼東西吃。我提出了買衣服的要求,那時候,林彪事件已經發生,中國的情況有點向好的方面轉了。大概毛主席也病得很厲害了。我雖然不知道林彪事件是怎麼回事,但是我有感覺,因為我們每天都看報紙。另外,看守們在監室里收毛主席語錄,毛主席語錄前面有林彪寫的前言。等到他們把語錄發還給我,我發現林彪寫的前言被撕掉了。因此,我就想,不對了,林彪出事了。要不然為什麽把他寫的東西撕掉呢?但是,究竟出了什麼事,我不知道。天涼了,我冷得不得了。已經開始刮西北風了。到十一月,我就提出要衣服。他們看看我確實需要衣服。結果,有一天,監室的門一開,給我扔進來一個被包。我把被包打開一看,裡面有個棉被、一件棉襖。這棉襖是我女兒的,棉被也是她的。這棉襖我仔細一看,就是文化大革命那一年剛新做的。嗯?穿了六年半怎麽還跟新的一樣?里子上也沒什麼髒的地方,不像是穿過很久的。我仔細再看,給我扔進來到東西裡面,有一塊毛巾。這毛巾正是文化革命開始時,我女兒用的洗臉毛巾。她很喜歡這條毛巾。怎麼這孩子一條毛巾,可以用六年,還跟新的似的?再看,還有一個搪瓷的漱口杯,裡面都是乾的茶漬。當然,年輕人用它既喝茶,又漱口是可能的,但是,裡面有茶,干在裡面了,這不可能,它應該是洗乾淨後再帶進來。我當時就想,這孩子出事了。在我進監獄不久以後,這孩子出事了。要不然這衣裳,她只有這麼一件棉襖,怎麼可能是這樣?我最難過、最激動的時刻,就是看到這些東西。我就問那個管理人員。我一喊"報告!"他就來了。

我跟他說:"這些東西都是我女兒的。"

他說:"你不是要被子嗎?要衣服嗎?給你拿來了。"

我說:"這些都是我女兒的。你們把她的衣服給我,我女兒她自己穿什麼?"

他說:"她是工作人員,她有錢,就不能買新的嗎?"

我說:"這是我給她做的棉襖,她還沒穿壞,就去買新的了?這不可能。"我說:"你得告訴我,我女兒怎麼了。"

他說:"她好好的嘛,你問什麼。"

我說:"那你叫她給我寫一個字條。"

他說:"不成!不許你們通信。"

問:六年裡都不准你們通信嗎?

答:當然不可以。我還沒有判刑。如果判了刑,我就得去提籃橋,真的監獄。我當時是在看守所。我在看守所一呆就是六年。

我說:"你們就讓她給我寫"毛主席萬歲",拿來給我看。這不算通信嘛。"毛主席萬歲"有什麼不能寫的?讓她寫給我看,我就知道她沒事。"

"不成。我們這沒這個規矩。"說完,那人就走了。

到晚上,換班了。我又喊"報告!"一連兩三天,我問了好幾個管理人員,他們都是這樣說。我就越想越不對。我當時就有一種直覺,我覺得我的孩子死了。

還有就是,監獄裡有一個規矩,每個月十號,家屬可以送東西來,每月一次。但是,從來沒有人給我送東西。一直以來,一到十號這一天,我就情緒低落。因為聽著別人一個屋子一個屋子,有人送東西,讓他們簽收據。我卻沒有一個親人來。沒一個人給我送東西。我妹妹在上海,就是那個共產黨員妹妹,我女兒也在上海。怎麽都不給我送東西?我想,可能她們是想和我劃清界線,寧可不給我送東西。但是,我也想,不見得關在裡面的那麽多人,家人就不跟他們劃清界線,也許有的人也是政府工作人員,甚至於共產黨員,他們怎麼都可以送東西呢?所以,我一直腦子裡有這麼個問號。

現在,看到這些東西,我就覺得她是不在了。所以我出來一看,是我的乾女兒,我的疑點就對上了。我就覺得我的孩子已經沒有了。我想,一家人有血統關係,有時候,你就會有一種直覺:事情不對。她是死掉了。但是,我還希望,我是錯了。我在汽車上就問我的乾女兒:"梅平怎麼沒有來接我?"

她就拉著我的手,說:"到房間裡,我們再談。"我想,當著出租汽車司機也是不方便。等開到一座房子,是政府派我去住的。我的乾女兒就對我說:"梅平自殺了。"

那時候,在上海跳樓的、自殺的人多得很。但是,我總覺得事情不對。第二天,上海電影製片廠的代表也來了,告訴我,通知我:"梅平自殺了。"這當然是 官方的說法。我的書里都寫了,我是怎樣調查的。真正知道她是怎麼死的,是在毛澤東死了以後。我平反了,別人才敢來告訴我。

他們說,我女兒是從九層樓,在南京路,跳下來自殺的。但是,後來我知道這不是事實。是怎麼回事呢?當時,過路的人把她的屍體送到醫院,值班醫生正好是她中學的同班同學,以後讀了醫學院。他一看是鄭梅平,而且渾身是傷,跳樓自殺的人不會有傷。她是被他們打死的。

問:那後來這件事情的真相有沒有查清楚?

答:他們只說是"迫害致死"這話怎麼解釋都行。而且,他們等我離開中國(也沒有說出真相)。直到我在香港,看見《大公報》(我特別關心中國的事,在香港我還訂《大公報》,我剛來美國的時候,還訂過《人民日報》,現在我才不看大陸的報紙了),那時形勢轉變了,她那個當醫生的同學,才說出來。

我在香港,打開《大公報》一看(當時我離開中國才九天),《大公報》就登出來:上海召開公審大會,有一個人叫胡永年的,他是個工人,是王洪文的上海工人造反隊的成員,他和手下的人打死了六個年輕人,其中有一個就是鄭梅平。報上把鄭梅平的名字也登了出來。我當時馬上就明白了。我臨走以前,一直盯著警局,要求他們把梅平的案子弄清楚。他們跟我講:你放心,我們一定要調查清楚。

實際上,在我離開上海之前他們已經逮捕了這些人(不可能八天就把這個案子搞清楚)。為什麽他們等我走了以後才公布出來呢?為什麼他們那麼快地給我護照,讓我出國呢?主要的原因就是因為,公審的時候他們不希望我在場,因為《大公報》的報導說,受害的人,都是"迫害致死",六個青年都是出身不好的。被迫害致死的人的家屬除我以外,都在公審現場,兇手胡永年被判死刑,是緩刑,結果大家一致表示擁護這個結論。他們就知道,假如我在那裡,我就不會擁護,我會站起來,要求判死刑,立即執行。因為中國的法律,凡是殺人犯都是判了死刑,立即執行的。

結果,這個人在一九九五年,就被放出來了。他從八○年到九五年坐了十五年監獄,我那時候還訂《新民晚報》,《新民晚報》報導,胡永年被放出來了,他的兒子孫子兒媳婦到監獄門口去接他。胡永年,這個人的名字我至死不會忘記。

問:那麽,關於梅平死因細節就沒有從其他的途徑上得知嗎?

答:沒有。政府從來就沒有說過,就是說她被"迫害致死"。但是,關於我的事情,他們來給我道過歉的。

問:您的書中說,您出國的時候,是一個人提著箱子,帶著二十美元,又是坐輪船......

答:對了,我是八零年出國的,那是鄧小平剛剛恢復工作。

問:您能不能回憶一下您離開中國的那一天?

答:離開的那一天,是這樣,在這以前,也就是毛澤東死後,他們就已經叫我到政協去工作,不是在里弄里。政協的成員多是女的,她們也要為我送行,但是,碼頭不准她們上去。她們弄了一輛麵包車,我只帶了一個箱子、一個手提包。當時下著毛毛雨,那是九月二十七號。我在碼頭大門前下了車,她們不能進 碼頭。我等了一個小時,然後是過海關,很多人排著隊,他們檢查行李非常仔細,費了相當的時間。在這之前,我就考慮過,要不要把鄭梅平的骨灰、還有 我先生的骨灰帶在身邊。後來,我想不要帶,因為他們的骨灰是裝在塑料口袋裡,我說是骨灰,海關人員也許會認為不知道是什麽東西,反而擔誤了事情 。所以,我就把骨灰交給我乾女兒了。

問:到現在也沒有帶出來嗎?

答:後來帶出來了。一九八八年我把他們灑在了太平洋里了。那時我去夏威夷演講,我租了一條船,把他們撒在了太平洋。我想,太平洋連著上海,又到澳大 利亞,也能到美國。離開中國那一天,我就一個人等著上船,當然我感想很多,我知道我不會再回來了。

我書里的結尾部份,我是這麼寫的,我說:"在我這一生,曾經很多次離開上海,就像今天一樣,站在輪船的甲板上,但是這一次我的感覺和過去都不一樣。我心裡非常沉重:第一,我想我的女兒。照自然的規律,是年老的應該先死,年輕的人應該活著,應該是她,而不是我到別的地方去,建設一個新的生活。還有一個原因使我心情很沉重,就是我這次離開我自己的祖國,是永遠也不會再回來了。這是我出生的地方,我對祖國有很深厚的感情。的確,我站在甲板上流了淚。淚水和雨水合在了一起。"我的書就是這麼結束的。

問:那麽,您這麽多年,從來就沒有想到要回去嗎?

答:我跟你講,在美國,一個老年人,沒有家、沒有孩子、沒有親人,是很苦很苦的。我現在已經到了這種地步。我還開汽車,但是我的關節炎很厲害,永遠是痛。我只有越來越老了,現在我八十多歲,我有心臟病,但是心臟病能用藥控制住,沒有生命的危險。在這種情況下,我很可能活到九十歲,我要有心理準備,經濟上我沒問題,我的書也賺了錢,我本來也有點錢,我生活又不浪費,我是很節約、生活簡單的。我就是沒有一個人可以在身邊,比如我生病了,假如我腦子不靈了,就會有許多人欺負我。

我現在一直都是這麼想,天安門上毛主席的像拿下來,這就意味著他們要批判毛主席,我就回國。我寧可死在中國。我有足夠的錢,回去還可以做些好事情。我現在已經幫助了很多中國學生。幫他們在這裡念書什麽的。但是,假如我先死,毛主席的像不拿下來,我絕對不會回去。文化大革命這件事,是一定要批判毛主席的。毛他不止文化大革命,你想,還有反右,他冤枉了多少人?三年自然災害,死了多少人?毛澤東的政策壓根就是不對的。他說階級鬥爭是綱,就是說是最重要的。他還有很多錯誤:對知識分子迫害、不信任,還有講階級成分。

問:您覺得現在是什麽原因使毛澤東的像還掛在那裡?

答:現在中國的領導人,雖然他們執行鄧小平的改革開放,可能想把中國搞得更現代化一點,走向法制。當然,現在這一代領導人,已經七十多歲了,他們不 可能使中國民主化。但是,下一代人會再走得接近全面民主的道路。我們中國人民等了五千年了,也沒有得到民主。再等二十年也無所謂了。只要國家不 要亂起來就好。毛澤東是用打仗的手段建設國家,那是不對的。打仗是破壞,建設是要和平發展。搞運動耽誤了幾十年了。

問:您一生受了不少苦,喪夫之苦,喪女之痛......您能不能向讀者、向我們的聽眾談談您如何對待苦難?

答:一個人主要的就是,不要氣餒。你一定要有一個希望,並且有信心、樂觀,朝著那個望走。如果,你覺得沒有希望了,那你就解除武裝了。我在監獄裡,雖然那麼苦,我還是永遠要奮鬥的。只要你有一口氣,你就應該朝著你的目標奮鬥。

附鄭念女士語錄:

"文化大革命與我們有什麼關係?我們為商行服務,又不是文化組織。"

"再三邀請作坦率的建設性的批評,然後又嚴厲地處罰提出批評的人,毛澤東如此奸詐的行為完全嚇壞了中國的知識分子,以至於中國的文化生活處於停滯的狀態。"

"毛對知識分子的污辱達到了前所未有的殘忍地步,這完全破壞了中國傳統上對學術知識的尊敬。"

"我捫心自問,我曾看過如此眾多的有關史達林統治下的蘇聯的書籍,怎麼會還看不透社會主義制度的本質。"

"多少年來,期盼著毛澤東的死,在我身陷囹圄時,我曾如此熱烈地禱告,希望這願望成為現實......這個人對我女兒的死有著不可推卸的責任,我期待著他將受到正義的評判,但這將會遙遙無期。"

"『中國式的社會主義'實際上是中國共產主義的領導人為了保住面子而杜撰的。他們沒有勇氣公開承認社會主義中國已經失敗。"

"我內心深知,真正的罪犯......是我們都必須在此生存的罪惡的制度。我告誡自己,必須不惜一切代價進行鬥爭。"