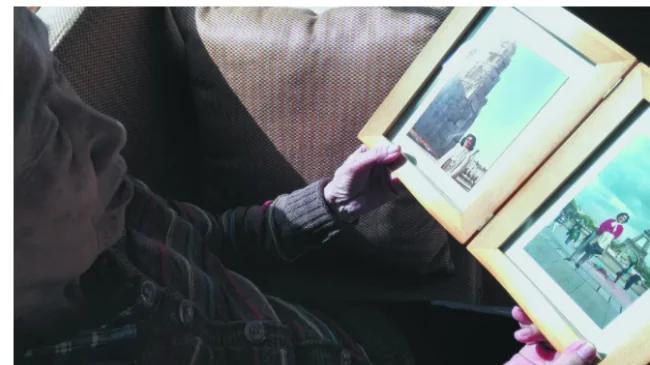

▲ 母親的阿爾茨海默症發展到後期,忽然不會抬頭了,陸曉婭需要不斷為她按摩放鬆。 (受訪者供圖)

阿爾茨海默症的記憶測試就像做作業,陸曉婭連哄帶騙把母親帶到醫院,好不容易完成了作業,看到結果的母親大發雷霆,在走廊里大喊:「胡說八道!誰說我記憶不好,我的記憶力比你們都好!我沒有病!」

徵兆早已出現。母親一天打來十幾個電話,問的都是同一件事——存摺找不到了。回到家,門開著,人沒了。鄰居聞到焦味,投訴了好幾次,母親忘關火,家裡所有的鍋把都燒糊了。

那是2006年,陸曉婭退休的前一年,母親確診了阿爾茨海默症。陸曉婭夢到自己踏上旅行回程,忽然接到通知,到站後無人接送,她帶著母親和大堆行李,無助地在車站徘徊。

陸曉婭的父母是新華社駐外記者,常年出國工作。陸曉婭自小離家,一歲多被送到外婆家,5歲開始獨自在北京上幼兒園和小學,15歲下鄉插隊,和父母相處的日子寥寥可數。父親1987年去世。她感慨命運殘酷:「一個沒有體驗過多少母愛的人,卻要為媽媽當媽媽。」

母親逐漸退化,甚至會把她認作媽。她問母親,「我是你媽媽嗎?」「是。」「我這個媽媽當得怎麼樣?」「還不錯。」老太太說。

2020年發布的國內首個《阿爾茨海默病患者家庭生存狀況調研報告》顯示,八成照護者不得不一直看護患者,六七成照護者自身的社交生活和睡眠受到影響。大部分人渴望擺脫目前的狀態,看不到治療希望。

「贍養、盡孝,這些大詞一旦落到細節中,就有無數的衝突和挑戰,但在講究孝道的中國,它們卻很少被看到、被承認。」陸曉婭寫道。

母親患病後的十三年,陸曉婭陪伴在側。實在難受的時候,她用寫作紓解心中的焦慮,「我把對命運的無奈轉化為對生命的觀察、覺察與省察」。母親離世一年後,《給媽媽當媽媽》一書於2021年出版。

作為專業心理工作者,陸曉婭在書里展現了過人的耐心和照護能力,也坦蕩地表露了自己渴望逃離的崩潰時刻。這是一段無可奈何又苦中作樂的漫長旅程。

哈佛大學著名精神科學專家凱博文在妻子患病後,變為美國五千多萬家庭照護者中的一員。他記錄了陪伴妻子的十年,寫道:「照護,其實是人世間所有關係的本質與核心——照顧好他人,並得到他人的照顧,這就好像是某種交換人生禮物的過程。」

接受南方周末記者採訪當天,67歲的陸曉婭穿著粗線綠毛衣,翡翠耳環優雅地擺動。她剛剛看完電影《你好,李煥英》,不同於電影裡母親的猝然離世,陸曉婭眼見母親的精神逐漸離開軀體,經歷了「最漫長的告別」。

但她羨慕賈玲,說起李煥英喊女兒「寶兒」、為女兒縫褲子的細節,陸曉婭忽然哽咽了。「我媽媽活得很長,但是這種特別溫暖的瞬間、能夠回想起來的鏡頭,對我來說是不多的。」

1

何處是你家?

陪母親走在路上如同穿越時空,明明身處北京,母親會指著路旁的大樓說這是解放區、那是巴黎。這些年所有衣服都由兒女添置,但她堅稱這是自己在巴黎買的。

母親永遠在找東西,無事可做就折騰衣櫃,先是藏存摺、藏身份證、藏錢,到後來真找不到了,就打電話問陸曉婭。陸曉婭乾脆換了一大筆零鈔,母親拿著一摞錢,以為是很多錢,心滿意足地又藏起來。後來,母親開始藏撕成片的紙屑,洗澡時一脫衣服,紙片像雪花般飛舞。

母親一生和文字打交道,現在卻不會讀書看報了,漸漸地失去了語言,只能喃喃一些無人聽懂的詞句。有學者用「精神荒蕪」來形容認知症患者這種空洞的狀態。把母親的時間填滿成了一項艱巨的任務,空閒會讓她情緒焦躁。有一年寒冬,母親不肯在家待著,拉著陸曉婭出門狂走。街上商鋪全關了,走了很久終於看見一家肯德基開著,母親才願意回到室內。

醫生說,社會交往是認知症最有效的防治方法。母親素來不愛交際。1948年,母親在解放區認識了初戀男友,後來隨軍南下,戰事離亂,斷了聯繫。直至「文革」結束後,雙方重新聯絡,老人對陸曉婭說,「這些年你媽就出國、出國、再出國,我是下放、下放、再下放」。

陸曉婭提出去見這位伯伯的時候,母親已經不能正常交流了,她沒有表現出拒絕。陸曉婭帶母親坐了許久公共汽車,到站時天已黑了,路燈昏黃,老人佝僂著背來接她們,一把拉住了陸老太太,兩人蹣跚著走在一起。

母親沒有哭也沒有笑,話不多,問一句答一句,沒有強烈的反應。那時候陸曉婭總是渴望從母親臉上看到情感流動,但始終失望。「早一點就好了。」她對南方周末記者感嘆。

漸漸地,母親對許多正常事物失去了理解。她忘記了怎麼洗漱、吃飯、上廁所,顯得一片茫然。為了教母親上廁所,陸曉婭搬了小椅子坐在馬桶旁,一邊發出「嗯嗯」聲,一邊做出使勁的樣子示範,母親才完成排便。

和母親相處,一切行動都要保持輕和慢。輕手輕腳地為她穿衣,用最慢的碎步和她走路,哪怕上廁所沖水,也要等她離開之後,否則轟隆的水聲會使老人驚嚇不已。

有一次母親病了,陸曉婭和妹妹哄她去看急診,一路上又拽又抱。量體溫、做B超,每一項檢查都讓她不停掙扎。她不肯坐下,醫生只好站著為她聽診。到了抽血的時候,姐妹倆使盡了力氣讓她坐好,針管剛紮下去,母親慘叫起來:「啊!你們要害死我啊!」

保全和病人紛紛圍過來,以為出了醫鬧。陸曉婭抱住母親親吻,試圖安撫她。一個中年男子感同身受,嘆息家中也有四個老人要照顧。一位老太太輕輕說了聲「真好」,眼裡泛起淚光。

陸曉婭嘗試理解這種恐懼和孤獨:「我覺得人可能到那個時候缺乏安全感,你可以想像,每天早上起來一看,周圍是陌生的,她忘了自己家了。」

不知從何時開始,母親總是念叨要回家。在外會說要回家,回到住了二十多年的房子裡,依然喊著要回家。2009年春天,趁大舅八十大壽,陸曉婭決定帶母親回一趟常熟老家。幾個小時路程里,從早上起床、途中上廁所、檢票到火車上的密閉空間,每一項都是挑戰。

折騰到老家,母親依然沒有反應,靜靜地看著親戚老友,仿佛家中的外人。陸曉婭發現,故鄉依然不是她想回的家。陸曉婭發現,在母親心中,哪裡都不是她的家了。

母親患病後,常把北京的街道認作巴黎。(受訪者供圖/圖)

2

喘息時刻

2013年的某一天,陸曉婭原計劃全天陪伴母親,上午陪她去了玉淵潭公園,下午回到家,和保姆坐著聊天,母親感到被冷落了,暴怒起來,開始拍門、拍床表達不滿。陸曉婭忽然有一種強烈的逃離衝動,一直耗在這裡,不能讀書寫字讓她心煩。保姆勸她,「你已經很有成就了。」

她更加生氣。為了母親,她不得不放棄自己原來的生活方式,「我不是聖人,我受不了這種沒事找事、假裝耐心、雞對鴨講、沒完沒了的陪伴了。我想閱讀,我想寫作,我想備課,我想有精神上的交流……為什麼我要為一個精神上已經荒蕪的人犧牲我的創造力?」

陸曉婭腦海中出現了無數指責的聲音——「她是病人,你不能把她當成正常人來對待。」「她是你媽,她生了你、養了你,現在她生了病,你應該放下一切來陪她。」「她還能活多久啊,你的日子長著呢,有什麼放不下的?」

陸曉婭在書中記錄了這次「逃跑」的經歷。在歐美國家,有專門針對照護者的「喘息服務」,由相關機構臨時照看老人,使家屬得到喘息的機會。

陪伴母親儘管不易,但有弟弟妹妹和保姆的協助,陸曉婭不用全職陪護,她很欽佩身邊選擇全職的朋友。一位好友為了全力照顧母親,放下了自己的工作和小家庭,母親走後不久自己也查出了癌症,什麼都沒來得及做,很快就離開人世。另一位朋友退休後專心照顧父親,從父親八十多歲一直到現在97歲了。

陸曉婭在協和醫院見過一位兒子推著母親候診,老人一直大喊大叫,呵斥孩子。這位兒子是陸曉婭的同齡人,頭髮花白。「你想在這樣的過程中,做孩子的容易嗎?光說要盡孝,說得容易。」她感慨。

照護者承受的痛苦和折磨常常被低估。很多認知症老人會出現「日落症候群」——陸曉婭的母親也是如此,每到日落時分,就陷入糟糕情緒,叫罵不止。一天傍晚,母親發作大罵「什麼玩意」,陸曉婭難過地哭了。

陸曉婭用專業的心理知識盡力處理情緒,但面對辱罵,實在難以心如止水,有次她乾脆生氣地問,「你離開這個世界後,就想給我們留下一張臭臉嗎?如果你不在了,我們想起媽媽就想起這張臉,你願意嗎?」

後來母親再失控,她會說,「你要是想發泄就發泄一下,不過我不想陪著你。」然後就進書房待一會兒。母親跟進來,嘮嘮叨叨地用聽不懂的語言跟她說話,陸曉婭專注地聽,做出聽懂並重複的姿態,母親很快平靜了下來。

母親性格強勢,在她還能交流的時候,陸曉婭曾寫下一封長信,想對她說說心裡話。

「……可是我們幾乎都沒有得到過你的欣賞和肯定。我們在繁忙的工作之餘,為你買菜、送飯、取藥、洗澡、買衣服,陪你散步,可是你脾氣一來就罵我們。你罵我們讓我們傷心難過極了。」

「請千萬不要把我們的關心當作對你的批評,然後就向我們發脾氣吧!」

在信里,陸曉婭小心翼翼地照顧著母親的自尊心,請求她考慮兒女的感受,並對她表示了感謝。回到家,陸曉婭看見信剪了口放在床邊,但母親什麼都沒說。幾天後她為母親洗澡,鼓起勇氣問,「媽媽,我寫的信你看了嗎?」

「是嗎?可能我還沒有收到吧。」老太太面無表情。

陸曉婭5歲時獨自離家去北京上幼兒園,與母親相處的時間很短暫。(受訪者供圖/圖)

3

「我真的不知道我媽愛不愛我」

陸曉婭隨母親姓,1950年代初新中國第一部婚姻法頒布,掀起了冠母姓的潮流,作為新女性的母親讓大女兒跟自己姓。

陸老太太出生在一個江南家族,是家中三女兒,兩個姐姐是雙胞胎。她永遠穿姐姐的舊衣服,姐姐沏茶做功課時,她得在廚房幫廚。早年的家庭生活充滿委屈,她早早逃到解放區參加革命。

她一生育有三個子女,但並不親近。陸曉婭的記憶里,母親從來不曾誇她、抱她,不曾親昵地叫過她一句。姐弟三人從小就悄悄議論,「瞧人家媽,你瞧咱媽」。

年少時陸曉婭去上海的親戚家中做客,親戚見她穿著樸素,送了一件精緻的「的確良」襯衫,一回到家,母親就把這件衣服要走了。

「別人都是把好東西給孩子,她不是的,那個時候家裡的水果最好的一定是她的。」學心理學後,陸曉婭才理解母親的行為,「後來我想,因為她小時候好東西是得不到的,她是被剝奪的,所以她結婚以後終於有了權力,她要彌補自己。」

陸曉婭和母親真正的相處只有「文革」中的幾年,如今回想起來,也沒有留下太多溫馨的記憶。陸曉婭15歲下鄉插隊,就連月經都是父親寫信來指導。

插隊臨走的前一天,母親翻箱倒櫃找出了兩件從國外帶回的襯衫,細細的棉布上有優雅的繡花,只是袖口和衣領破了。陸曉婭躺在床上,母親背對著她,為她補襯衫。她聽見母親在檯燈下輕輕抽泣。

這個鏡頭對陸曉婭的一生至關重要,被視作母親愛她的唯一證據。「如果沒有的話,我真的不知道我媽愛不愛我。」

青春期時,陸曉婭是認真乖巧的孩子,有一次去朋友家玩,她穿著天藍色的裙子,朋友說,我覺得你好抑鬱。另一位好友曾委婉地暗示她有性格問題,原因就是不在母親身邊長大。

1990年代末,陸曉婭學習心理學後的第一件事就是處理和母親的關係。那時她已經45歲了,她曾試著向母親表達自己內心所受的傷害,母親沒有反應。她渴望母親能表達一點點婉轉的歉意,但始終沒有。直到失智前,母親都少有柔軟的時刻。

與同齡人相比,母親的一生算是平順,常年駐外工作躲避了時局的動盪,且子女孝順,按理說應該令人艷羨。但是,陸曉婭觀察到母親的幸福感不高——她很少笑。

反而是生病之後,母親一改常態地表現出溫柔的一面。陸曉婭帶她散步,看見小孩,她會滿臉慈祥地打招呼,「你好,寶寶呀!」得到回應後,臉上笑成一朵花。還有一次看見陌生的男青年在路邊抽菸,母親走過去拍人家頭,「嘿!幹嗎呢!」

從前過馬路,陸曉婭想牽她,母親會甩開她的手。直到她慢慢退化,母女之間終於有了親密的肢體接觸。陸曉婭為她洗澡,像哄孩子一樣用大毛巾包住她。在家裡,陸曉婭去別的房間,她都會跟過來,像個影子一樣跟在她身後。出去散步,她會緊緊攥住陸曉婭的手,緊到女兒手上的戒指都嵌進了肉里,攥得生疼。

陸曉婭坦誠地說,照護母親,最初是出於責任,「我們受的教育,是起碼我們要盡責任,這一點對我不是問題。」但在陪伴的過程中,她逐漸對母親生出了憐惜之情,為母親洗澡、穿衣、餵飯,拉著她走路,「感情慢慢就出來了」。

她把這段陪伴視為修補幼年創傷的機會。「雖然她可能不能給我渴望的東西,哪怕就是說『我愛你』或者『謝謝你』。但是我也覺得,這個過程對我來說非常重要。如果我最後心裡留下的全部都是怨恨和委屈,我不會覺得自己是快樂的。那個心裡的空洞會一直在。」

有一次,陸曉婭帶母親下樓散步,幾位老人正在跳舞,她們邀請陸老太太加入,一輩子不愛社交的母親破天荒地走進了人群,轉起了圈圈。大家鼓起掌來。那天陽光正好,母親每一個笑容都讓陸曉婭治癒。

作為新華社駐外記者,母親曾在巴黎工作過 (受訪者供圖/圖)

4

「媽媽啊,你千萬別突然明白過來」

送母親去養老院的決定,陸曉婭和弟弟妹妹猶豫了三年。2015年,母親已經認不出他們了,帶她去養老院參觀過幾次,臨行之前,陸曉婭還是開不了口,只好改了一個說法:「媽媽,明天咱們去上次你去過的那個漂亮地方,你那天在那兒可高興了。」

陸曉婭看過台灣紀錄片《被遺忘的時光》。導演楊力州去養老機構採訪,看到一位五六十歲的老人送八九十歲的失智父親入院,被護士接走後,父親忽然清醒、掙扎,對兒子大吼,「我到底做錯了什麼?」兒子只好哭著將父親帶回家。

進了養老院後,母親沒有煩躁,反而因為人多顯得有些高興。陸曉婭在心裡祈禱,「媽媽啊,你千萬別突然明白過來,以為我們把你拋棄了!」剛送去的頭兩周,姐弟三人輪流來陪她,每晚等到她睡著才走。

陸曉婭時間自由,常常來養老院,和很多老人都混熟了。年紀最大的百歲老人懷裡總是抱著一隻洋娃娃,親親它、幫它擦臉、和它說話,有時把它放在胳膊彎里哄睡覺。夜裡大家都睡了,她還精神十足地問陸曉婭:「我媽哪去了?我媽啥時候來啊?」

一位老教授總是獨自坐在桌邊,寸步不離地望著桌上的黑色提包,不說話,不走動。陸曉婭被這巨大的落寞震撼,不敢看他。有一次走近和他聊天,老教授抽動了嘴角,但說不出話來,他把提包打開,取出了他始終帶在身邊的東西——一張紅彤彤的榮譽證書和一張清華大學二校門的明信片。

母親總是顫顫巍巍地在養老院裡遊蕩。陸曉婭想知道母親眼裡的世界,她模仿母親低頭的角度,發現只可以看見自己腳前的一小塊地方。如果沒有人拽著,母親就會徑直走向牆角,咚一聲撞上去。

入院一年後,母親不會抬頭了。無論何時,她的脖子都低垂著,陸曉婭給她買了一塊嬰兒用的口水巾。長期低頭讓她的右眼瞼變得水腫,大家只好讓她放平身體,儘量躺下來。姐妹倆不斷給母親按摩放鬆。「……一點點地讓她感知,坐在她身邊的這個人,是愛她的,是希望她感覺到自己還是被愛的。」她寫道。

母親89歲那年,在國外旅行的陸曉婭接到了養老院醫生打來的電話,她立刻飛回北京。陸曉婭和妹妹覺得壽衣店的衣服不符合母親的氣質,早就準備好了她在國外工作時穿過的墨綠色絲絨旗袍,搭配上綢緞布鞋和真絲圍巾。去世時,多年因頸椎彎曲只能側身而睡的母親終於躺平了。

辦完母親的後事,陸曉婭買了一張機票,獨自飛去海邊,希望大海的遼闊對沖生命的渺小和脆弱。丈夫想陪她,她堅持一個人,「因為一個人我想哭就哭了,我不用跟任何人解釋。」

35篇陪伴手記,她哭著重讀了一遍,母親離世的悲傷比她想像得更洶湧。她發現自己最大的遺憾是無法了解母親內心的世界,無法完整拼湊她一生的故事。如果有機會,她很想問母親,當初因為已經生下了自己,丈夫又調到北京工作,不得不放棄大學學業,一生沒有做自己最喜歡和擅長的工作,是否感到後悔。「如果可以選擇的話,你願意選擇生孩子還是不生孩子?」

陸曉婭告訴南方周末記者,她不怕聽到這個答案。「我已經成長到足夠複雜了,不會簡單化地判斷這個問題。」

幾天前,陸曉婭清理電腦,發現一個視頻文件,名字是「我永遠愛你」。她茫然地打開,看見視頻里是2014年的自己,捧著親子繪本《我永遠愛你》正在為母親讀。她摟著母親,「媽媽,我愛你。你愛我嗎?」母親沒有回答。

陸曉婭一邊看,一邊掉眼淚。