畫家尼古拉—安托萬‧陶奈(Nicolas-Antoine Taunay)的作品《地獄中斷頭台的勝利》(Le Triomphe de la Guillotine en Enfer,1795),表現法國大革命期間的「恐怖統治」有如地獄場景。(公有領域)

1789至1799年的法國大革命對馬克思以至共產主義的起源都有很大的影響。前文寫到可被視作第一個共產主義革命者的巴貝夫及其對馬克思的直接影響;還寫到羅伯斯庇爾,其暴力恐怖統治對巴貝夫和列寧都產生了強烈影響。

(接前文)

然而,是什麼想法誘使羅伯斯庇爾開始實行恐怖統治?是怎樣的環境激起了法國大革命中「去基督教運動」背後那種排神的仇恨?持續到19、20世紀的革命暴動又是什麼因素引發呢?

要理解這些,我們需要考察一下法國大革命時期歐洲的文化和哲學語境。

宗教與政治

共產主義誕生於一個一切都被重新考量的時代,18世紀中後期正是宗教和政治發生巨大轉變的時期。

新教的發展帶來了18世紀三四十年代的第一次宗教大覺醒運動,也引起了天主教會內部諸多不滿;同樣,1775至1783年間的美國革命也顯示,在傳統的君主制之外還有另一種選擇。

人們漸而相信,他們的生活可以不依託於現有的等級制度,他們尋求著新思想,以及替代現行宗教和政治制度的方案。然而歷史的宿命卻讓歐洲走上了一條與美國相反的政治道路。

新建立的美國制度是要通過限制政府權力來創造個人自由。這種制度對於自由意志具有更大的包容性,允許人們致富並選擇自己的生活方式。

新興的歐洲體系則意在剝奪人們對傳統的遵循,用國家推行的信條取代個人的信仰實踐,並開始耍弄「通過國家再分配實現平等」的概念。而他們很快會發現,這些目標只有通過強迫個體就範的極權制度才能實現。

在列寧發動布爾什維克革命8年後的1925年3月21日,著名散文家G‧K‧切斯特頓(G.K. Chesterton)這樣寫道,新的共產主義制度「並不反叛不正常的暴政,他們反叛的是其認為正常的暴政——正常人的暴政」。他還寫道:「他們不是針對君主而暴動,他們的暴動針對國民。」

美國作家麥可‧沃爾什(Michael Walsh)在《魔鬼之樂宮》(The Devil’s Pleasure Palace)一書中寫道,現代西方社會中一直存在的那些問題,「幾乎完全在於我們將神話、傳說和宗教拒斥為『不科學』,在於我們為了給社會的弊病提供解方,迎納了空洞說教的『社會發展階段論』。」

共產主義不僅是一場政治運動,也是一種有著自身「道德框架」和忠誠標準的意識形態。沃爾什寫道:「冷戰期間,西方的批評家們認為蘇聯及其馬列主義學說無異於一種新的宗教。」

他指出,共產主義的「新宗教」與傳統宗教結構具有對應關係:馬克思恩格斯著作就是其「經書」,其領袖被抬到「先知」的地位,黨內有好戰派,政治局委員會裡有「教職階層」,在西方社會則有共產主義的辯護者。

要了解這個新宗教的隱秘性及其暴力反宗教的性質,了解它所根植的意識形態環境是很重要的。

秘密社團

陰謀論和丹‧布朗暢銷小說讓很多人知道了光明會(Illuminati,又譯光照派、光照幫)。歷史上的確有光照幫,其對於現代共產主義意識形態的影響不能小看。

與列寧一道領導蘇共的第一屆政治局七委員之一列夫‧托洛茨基(Leon Trotsky)肖像,出自1921年紐約出版的《俄羅斯布爾什維克革命》(The Russian Bolshevik Revolution)。(公有領域)

與列寧一道領導蘇共的列夫‧托洛茨基(Leon Trotsky)在其1930年的自傳《我的人生》(My Life)中談到了光照幫的重要性。托洛茨基寫道:「在18世紀,共濟會宣說激進的啟蒙政策,光照幫也是如此,他們是革命的先驅者。」

他提出,光照幫中左派的活動「在燒炭黨那裡達到了高潮」。〔譯註:燒炭黨(Carbonari),義大利秘密革命社團。〕這些社團在拿破崙戰爭期間很活躍,對社會主義思想的傳播起了部分作用。

光照幫教義是當時許多隱微秘傳的學說之一,受到諾斯替主義和赫耳墨斯主義的影響。它泛泛地基於一種通過理性達成個人啟蒙的思想,強調的重點則是唯物主義與所謂「人性」(human nature)——往往具有強烈的反宗教和反政府色彩。

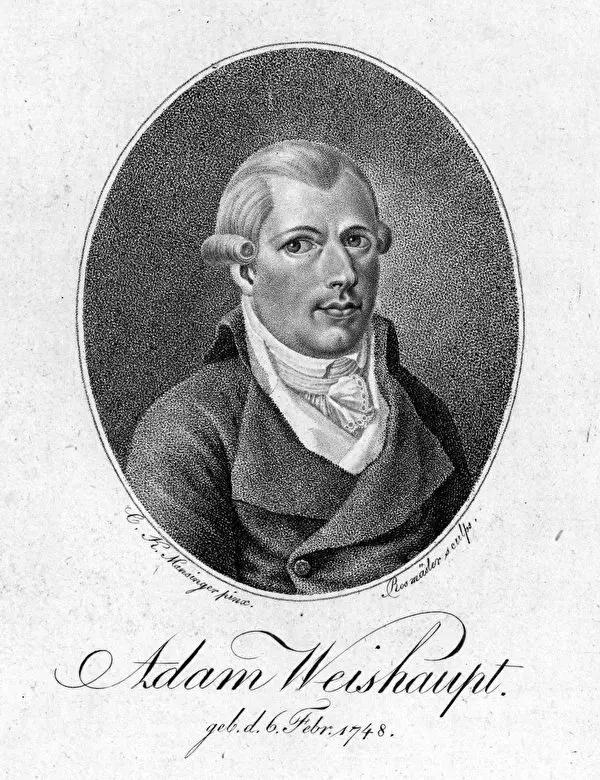

巴伐利亞光照幫(The Order of the Illuminati)是這一體系中最具影響力的機構之一,1776年由秘密革命者亞當‧魏薩普(Adam Weishaupt)創立。該組織有很多文字鼓動消滅宗教、顛覆政府,並與當時盛行的另一隱秘派別玫瑰十字團(Rosicrucians)進行意識形態論戰。

不過魏薩普的幫派命數不長。1786年,巴伐利亞選帝侯卡爾‧泰奧多爾(Charles Theodore)下令禁止一切秘密社團,並查獲了魏薩普及其追隨者的通信和文書。政府後來公開了這些秘密文件,以進一步對這個企圖推翻歐洲政府的陰謀團伙定罪。

法國耶穌會教士奧古斯丁‧巴魯爾(Abbé Augustin Barruel)在其1797—1798年撰著的《雅各賓主義歷史回憶錄》(Memoirs Illustrating the History of Jacobinism)中寫道,魏薩普的思想後來被法國大革命時期的恐怖統治組織「雅各賓俱樂部」付諸實踐,羅伯斯庇爾和巴貝夫都是該俱樂部成員。

1776年創立巴伐利亞光照幫的幫主亞當‧魏薩普(Adam Weishaupt,1748—1830)版畫肖像。(公有領域)

巴魯爾寫道,雅各賓派宣稱「所有人都是平等、自由的」,但在平等、自由的名義之下,「他們踐踏祭壇和王座,挑動各國叛亂,目的是使之最終陷入無政府的恐怖狀態」。魏薩普呼籲顛覆有序的政府,及繼承權、私有財產、愛國主義、家庭乃至宗教信仰。在魏薩普的文字中我們可以發現,其許多核心理念都與馬克思宣揚的如出一轍。

他還發展了文明階段的思想,後來反映在了馬克思的「社會發展五階段論」中——五階段以共產主義為最後階段,社會主義是其過渡形式)。在後來的共產政權領袖那裡,對所有傳統觀念和信念的破壞都通過宣說這種烏托邦式理念而正當化了。

英國史學家內斯塔‧韋伯斯特(Nesta Webster)在其1924年著作《秘密社團與顛覆運動》(Secret Societies and Subversive Movements)中說,無論法國大革命還是布爾什維克革命,都不僅僅是從當時的社會環境或領袖的直接宣教中生發出來的。

她寫道:「這兩次暴動,都是利用了民眾由於苦難或不滿而長期蓄積的力量,不僅針對基督教,也針對一切社會和道德秩序而發起猛烈衝擊。」

黑暗的隱秘教派

大革命時期的法國民眾曾就宗教和政治的性質進行大量的討論,在此期間,歐洲和國際上所有的意識形態都成為考察議論的對象。

許多法國人開始質疑教會,教會遏制民眾疑慮之舉反使他們更為懷疑——特別是宗教裁判所,在西班牙,直到1834年還在審判異教徒。在圍繞宗教的論辯中,法國人開始放棄天主教而改信各種改良的基督教,也轉向許多黑暗的隱秘信仰(Occultism)。

當時的意識形態受到赫耳墨斯神秘主義,以及諾斯替主義(或稱靈知派、靈智派)一些黑暗隱秘教派的影響。諾斯替主義教派經常融入基督教和其他信仰的一些因素,很大程度上卻反對基督教的道德秩序。其核心信念對於塑造法國大革命時期的道德哲學發揮了關鍵作用。

這些隱秘信仰中,有些較其它更為前衛。例如,諾斯替派團體之一的該隱派(Cainites)推動對道德秩序的直接反叛,並號召其追隨者摧毀神的創造、直接參與罪惡。

其它教派走了一條更迂迴的道路,用理性的面紗掩蓋自己的性質。例如,卡珀克雷特派(Carpocratians)否認耶穌的神性,並認為他們不被法律或道德——他們認為構成人的東西所拘束。

19世紀的教會史學家雅克‧邁特爾(Jacques Matter)在其1828年撰著的《諾斯替主義歷史批判》(Histoire Critique du Gnosticisme)中指出,該教派反對宗教信仰,其追隨者認為放縱道德約束可使他們自己與神平等。

其對所謂「人性」而不是道德訴求的信仰,呼應了共產主義後來承襲的唯物主義意識形態。按照這種思想,以自然為優先視角,任何從人性生發出來的東西都是對的——包括一切罪孽。

好戰的無神論

俄羅斯作家、歷史學家亞歷山大‧索忍尼辛在1983年接受鄧普頓獎(Templeton Prize)的致辭中說,「在馬克思和列寧的哲學體系中,言其心理核心,仇視神是主要驅動力,這比他們所有的政治和經濟偽裝都更根本。」

他接著說:「在共產黨的政策中,好戰的無神論不只是偶然或邊緣性的,它不是一種副作用,而是其中心支點。」

所有這一切都回到了共產主義意識形態的根源——鼓吹「人性」、貶損道德訴求,以及對道德規範的破壞。

這種對「人性」的神化,是法國大革命時期社會哲學及眾多秘密社團的一個關鍵因素。

法國大革命的第一個國教「理性崇拜」(Cult of Reason)同樣充滿反宗教的熱情,並且將人類「理性」的概念神化為一種信仰。在此之下,雅克‧R‧埃貝爾(Jacques Hébert)及其追隨者展開了誹謗和摧毀宗教的去「基督教化運動」。

「理性崇拜」之下的反基督教熱,部分可歸因於當時有影響力的哲學家伏爾泰言論的盛行。

法國啟蒙運動哲學家、反宗教作家伏爾泰(原名弗朗索瓦—馬利‧阿魯埃,François-Marie Arouet,1694—1778)畫像,尼古拉‧德‧拉吉利葉赫(Nicolas de Largillière)作。(公有領域)

伏爾泰在他的信中經常把基督徒和基督稱作「歹徒」,並經常號召民眾「打倒歹徒」。他還鼓勵他的一位主要追隨者讓—巴蒂斯特‧勒‧朗德‧達朗貝爾(Jean-Baptiste le Rond d』Alembert)運用「出擊但把手藏起來」的策略達成這一目的。

在1765年的一封信中他寫道:「各個方面我們都在宣告捷利,我可以向你保證,不久之後,只有烏合之眾才會遵循我們敵人的標準,無論這些烏合之眾是支持還是反對我們,我們都同樣譴責。」1768年的另一封信則這樣寫道:宗教「這隻怪物」「必須倒地,被一百隻無形之手執刀刺穿;是的,讓它在千百次的反覆打擊下倒地吧」。

1783年當選愛丁堡皇家學會第一任秘書長的約翰‧羅賓遜(John Robinson),在其《陰謀的證據》(Proofs of a Conspiracy,1797)一書中討論了光照幫等法國大革命背後的陰謀者,並特別提到伏爾泰的影響。

羅賓遜寫道,伏爾泰及其追隨者所謂「親愛的計劃」(darling project)是「摧毀基督教和所有宗教信仰,實現政府的全面變革」;伏爾泰採取「意識形態影響」策略,通過批量生產文本,「算計著在吊起男人感官胃口的同時顛覆他們的判斷」。

索忍尼辛認為,這是全世界見證的共產主義制度諸多弊病的根源所在。他說:「人類覺悟的落敗,被剝奪自身神聖的層面,是本世紀所有重大罪行的決定性因素。」

當人們失去道德責任感時,當人類的「理性」——背後是同樣無約束的意志和欲望——成為衡量對錯的唯一基礎,激勵人們做出對錯選擇的將會是什麼?索忍尼辛指出,這是共產主義意識形態的核心漏洞。

「當外部權利完全不受限制的時候,人們為什麼要從內心努力約束自己的卑劣行為?」他接著說,「無論是基於種族、階層還是意識形態,人們又為什麼要避免燃起仇恨之火?事實上,這樣的仇恨今天正腐蝕著許多人的心靈。西方相信無神論的教師們,正本著對自己社會的仇視精神培養年輕一代。」

社會「德性」

政治哲學家讓—雅克‧盧梭(Jean-Jacques Rousseau)對法國大革命和現代社會主義有很大影響。從他的教誨中也可見到類似的意識形態。

與諾斯替教派類似,盧梭認為人的品格性情和階層身份都是後天形成的,並宣揚一種新的「德性」社會願景,他認為人們由此會更接近不羈的人性。

盧梭的主要著作是1762年出版的《社會契約論》。這本書包含盧梭關於如何建立政治社會的理論,這樣的社會旨在讓人們平等地放棄權利,以從所謂「奴隸制」的束縛中解脫出來。

盧梭的思想對羅伯斯庇爾影響非常深,儘管羅伯斯庇爾製造恐怖的手法並不見於盧梭的著述。

啟蒙運動的主要信仰還包括自然神論(Deism),這是羅伯斯庇爾「至上崇拜」的核心信念,也是一種哲學宗教——認為宇宙的開創是合乎理性的,僅憑常人的理性就能獲得理解。雖然自然神論沒走到無神論上去,但其道德觀是以人而不是神為中心。

在所有這些信仰背後是宗教思想的轉變:尋求以個人「理性」代替傳統的信仰與信念。從中生發出了將人「神化」的新概念,以及對因人慾失控而行的一切罪惡的寬容。

19世紀法國著名神秘學家伊利法斯‧利未(Éliphas Lévi)在其1860年編寫的《魔法的歷史》(Histoire de la Magie)中解釋了這類教派的特點,稱之為「對等級秩序的叛逆」;還說,他們拋棄傳統宗教的道德清醒,尋求「感性激情」和「荒謬不經」,以滿足摧毀所有社會階層、乃至家庭結構的渴望。

內斯特‧韋伯斯特寫道,這些教派有兩個著眼點:隱秘性和政治性。他們利用顛覆手法把人束縛在制度上,然後採取行動來「貶低所有公認的道德觀念和宗教」。

這種評價,即將在馬克思和恩格斯的著作中有對應的表現。據《共產黨宣言》,他們的新制度「要廢除宗教、道德」。

索忍尼辛說,在俄羅斯共產主義革命之前,「信仰是塑造和凝聚這個國家的力量」,宗教文化是把整個社會團結在一起的道德基礎。

他回憶,「我記得在我還小的時候,聽到一些老人對俄羅斯發生的巨大災難給出這樣的解釋:人們忘記了神,才發生了這一切。」

從那時起,索忍尼辛花了近五十年進行研讀、搜集個人見證,並撰寫共產主義革命史,他說:「不過如果今天要求我儘可能簡括地總結吞噬了我們約6,000萬人民的破壞性革命的主要原因,除了重複他們的話,我無法說得更準確:人們忘記了神,才發生了這一切。」

作者簡介:費舒華(Joshua Philipp),英文大紀元獲獎專題記者,報導方向為與中國有關的美國國家安全。他是研究混合型戰爭的專家,包括中共在間諜活動、有組織犯罪和非常規戰爭中所扮演的角色和採取的做法。