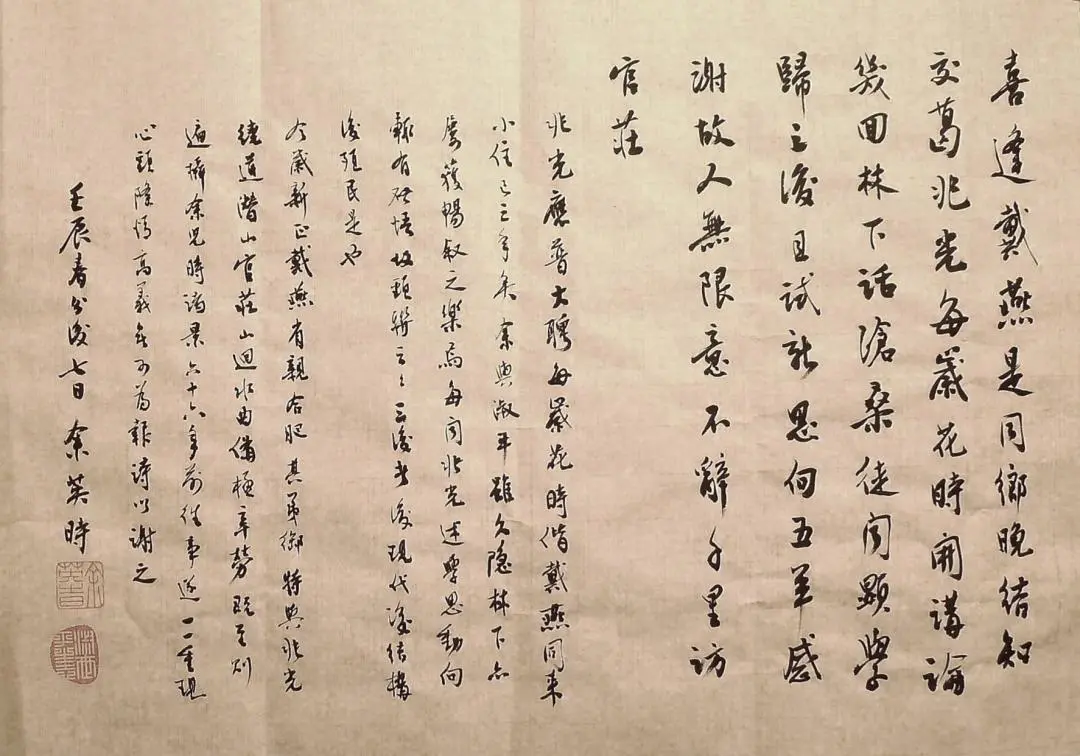

2012年余先生給葛兆光、戴燕夫婦的贈詩

喜逢戴燕是同鄉,晚結知交葛兆光。每歲花時開講論,幾回林下話滄桑。徒聞顯學歸三後,且試新思向五羊。感謝故人無限意,不辭千里訪官莊。

文|葛兆光,復旦大學文史研究院教授

來源|《古今論衡》第37期2021.12

略有刪節,點擊"閱讀原文"可訪問全文

七月末的狂風暴雨過後,上海漸漸回復平靜。八月初正值暑假,雜事也少了些。想打個電話問候余先生,可一連好幾天都無人接聽,不知是怎的,也許是有點兒預感?隱約有一絲不安,急忙給UBC的丘慧芬教授寫了一封電子郵件。這幾年裡,她和邁可(Michael S. Duke)編輯了余先生的兩冊英文文集,又翻譯了余先生的回憶錄,加拿大和美國聯繫方便,所以常和陳淑平先生通話,我猜想,她可能知道些情況。慧芬很快回信,也說到余宅電話不知為何總是線忙,但後面加了一句"線忙應該是說他們都還好",有這句話,我心裡這才稍稍寬慰。

可是沒想到,收到慧芬消息才幾小時,和余先生同住普鎮的周質平教授,就來電告訴我余先生睡夢中仙逝。乍一聽到萬分震驚,記得不久前,在電話交談中,還能感到余先生思路不僅清醒而且有活力,肯定能像大家期待的"豈止於米,相期以茶",沒想到會這麼快離世。一時間不知道該做什麼該說什麼,八月五號這一整天裡,人都仿佛處在失重狀態。昏昏沉沉中,下意識地翻看余先生歷年給我的信件、照片、文章,還有好些幅字,回想這十幾年和余先生交往的種種情景,直到夜深人靜才回過神,不禁悲從中來。

之後的幾天裡,重讀余先生若干論著,才使我沉下來,開始平心靜氣地寫這篇紀念文章。

一

在這篇文章中,我想先談對余先生學問的理解,然後再談余先生思想的意義,最後再說到余先生本人,以及與我們的私誼。這不僅是因為公私先後自當有序,而且是因為在我的心目中,余先生首先是一個學者,一個屬於全世界的學者。

人們都知道,余先生的兩位老師,是錢穆(1895-1990)先生和楊聯陞(1914-1990)先生。余先生是一位非常感恩的人,一生對老師抱有最高敬意,我在給余先生九十壽辰寫的那篇《幾回林下話滄桑》裡提到,一直到余先生的晚年,還給錢穆先生的《國史大綱》新版寫了推介,給楊聯陞先生詩稿作了整理和校訂。不過,儘管錢、楊二位都是余先生的老師,彼此私人交往也相當密切,但畢竟學術路徑和價值觀念上大有差異。錢穆先生之學來自中國傳統,始終對中國文化和中國士大夫之精神抱有深切同情;而楊聯陞先生不止出身清華,留學哈佛,出入西洋東方學和日本東洋學,而且習慣於把中國史對象化,放在東西之間考察。我至今還記得,二〇〇九年第一次造訪余宅時,就向余先生請教這兩位學風的差異,而二〇一二年春天普鎮的一次餐敘上,周質平教授也曾直接請教余先生,他如何可以把這兩種看似冰炭不同的學風融為一體?在這兩種價值、方法和風格不同的學風之間,余先生會不會有取捨之難?

如果我的觀察不錯,在余先生身上融合的,應該不止是錢、楊兩脈的學風,還有在傳統中國文化價值的守護,和對現代自由民主觀念的追求之間,在傳統中國學術所謂講究考據、義理、文章,和西方現代學術重視理論、方法和規範之間,從中國當代文化思想現狀出發的思考,和海外中國學研究由於比較而產生的問題意識之間,他總是能找到最佳的契合點。像對古代中國"士"的歷史之梳理,不僅有發掘傳統士大夫以"道統"對抗"政統"的意味,也有對現代知識人歷史作用的殷切期待;像對韋伯新教倫理和資本主義精神問題的回應,不僅要回到歷史重新估定儒道佛三教的社會作用,也需要通過歐洲宗教研究的典範為中國歷史轉型重建一個評價坐標;像有關朱熹的歷史世界,則一方面要去除模仿西方哲學史把人物和思想從歷史中抽離出來的格套,一方面要去除道統敘事,把政治、思想和文化重新放回"歷史",同情地了解古人言論的動機;而有關傳統中國思想"軸心時代"的理解,余先生也是在雅斯貝斯的歷史觀察基礎上,既要梳理古代中國天人之際、巫史之間、百家之前演變的特殊過程,又要對比歐洲與中國,從歷史源頭上釐清彼此的異同。

這些看上去兼涉保守與自由、特殊與普遍、中國與歐洲、歷史與思想兩端的思考,在余先生筆下總是能自然而然地一氣貫通,並且清晰明白地表述出來,這實在是難得。和很多人一樣,我也曾詫異余先生論著,為什麼總是這麼流暢清通,有人甚至猜測這是余先生曾受桐城文風薰染。我也曾說,余先生文章讀起來,就像蘇軾說的"如萬斛泉源,不擇地而出,在平地滔滔汩汩,雖一日千里無難。及其與山石曲折、隨物賦形而不可知也"。不過,歸根結底說來,這並不僅僅是"文筆"的問題,還是因為這些糾結複雜的問題,在余先生中西兼采、涵泳領悟、包容昇華之下,就像《笑傲江湖》中那折磨令狐沖的八股真氣,在《易筋經》的包容化解下,早已豁然貫通打成一片光明。

有沒有大心胸,大氣量和大視野,確實不一樣。余先生確實"上到堯,下到毛",對中國歷史有通貫的把握,這一點也許和錢穆先生一脈相承;但他又是"既知東,復知西",對歐美思想、理論和學術有深刻的理解,這一點和錢穆先生卻不同。他在《回憶錄》中曾說,他到哈佛先是"旁聽三門課",即帕森斯的社群系統、布林頓的歐洲近代思想史、基爾莫的文藝復興與宗教改革,攻讀博士期間又選修過賽門的羅馬史、懷特的歷史哲學、佛烈德里治的古代政治思想史。顯然,從那時起,他已經相當深入西方歷史和思想,所有中國歷史問題的思考,都有意無意地被放在這一比較的背景下。我還知道,多年來余先生抱著極大興趣看西方思想大家的傳記,這些西方的思想和學問一定給他的中國歷史研究以相當大的助力。他後來對韋伯宗教與資本主義問題的興趣,或許在旁聽帕森斯的課時,就結下了因緣;對正式思想和民間思想有關"生死"問題的自覺關注,也在布林頓的課程中受到過啟迪;而基爾莫的課,顯然對余先生後來辨析"五四"究竟是文藝復興還是啟蒙運動也產生了影響。在這一點上,便與錢穆先生拉開了距離。

但話說回來,僅僅有宏大的理論、開闊的視野和深切的關懷是不夠的。有沒有拈繡花針、持顯微鏡、作細緻功夫的本事,也同樣不一樣。我說的不僅僅是《方以智晚節考》、《陳寅恪晚年詩文釋證》這類主要靠發掘史料疏證的論著,余先生的很多宏觀論述,不光有深厚的文獻支持,更有細節追索的精緻。我是讀古典文獻出身的人,我注意到,余先生對史料的洞察和考證的功夫絕對第一流,幾乎由他經眼的文獻,他都能從中剔理出有意義的內容為我所用,並且從細微瑣屑的記載中發現大問題。他曾經對我說,讀書最難的,就是破譯"暗碼"和鉤輯"隱喻",不僅要心細如髮,而且要將心比心,這才能做到《方以智晚節考.序》所謂的"觀微知著,借'個人良知'以察'集體良知'"。

限於篇幅,這裡只舉兩個例子。第一個例子,在《漢晉之際士之新自覺與新思潮》中,他從各種文獻中敏銳地鉤輯出不少資料,指出東漢末士大夫中普遍出現稱"同志"、崇"領袖"、好"聚會"的風氣,這是和過去迥然不同的現象,也恰好說明東漢末士大夫階層逐漸形成理想認同和聲氣相通,這就是漢晉之際一個知識人階層的"新自覺"。而正是知識人有了這種新自覺,因而不僅上承先秦游士之餘緒,下開宋明儒者之風氣,而且也刺激出了漢晉之際的"新思潮";第二個例子,是在《朱熹的歷史世界》和《宋明理學與政治文化》中,余先生不僅敏銳地注意到"得君行道"這個"儒家最古老的觀念之一",而且從各種南宋史料中,鉤輯出朱(熹)、陸(九淵)、張(栻)、呂(祖謙)的說法,充分證明了這種積極昂揚的進取,不僅與北宋王安石相關,而且表現了"南宋儒家政治文化的新風貌"。他也敏銳地注意到,"覺民行道"是明代儒學的根本性轉向,他引述各種過去思想史家未必重視的史料證明,由於明代專Z皇權膨脹,以及王陽明"去衣廷杖"的刺激,導致明代儒家不得不從"得君行道"轉向"覺民行道"。正是在宋明兩朝政治文化氣氛差異中,他發現了朱熹和王陽明的不同,"這不僅是朱、王兩人思想取向有別,而且是宋、明兩代的理學和政治文化根本不同的一種最真實的反映"。這種從各種瑣細雜蕪的史料中,提煉歷史大關節大問題的本事,絕不是一朝一夕的功夫。

從我個人與余先生往來的經驗,我還想說,除了一般歷史文獻之外,余先生在閱讀前人年譜、日記、書信、詩詞時,心思極細,記憶力超群,而且眼光尤其銳利。由於我和余先生都愛讀這些資料,在多次見面聊天中,話題都與這些閱讀相關。記得我們談到的,至少有梁啓超和胡適的年譜,有顧頡剛、吳宓、夏鼐、周佛海、楊樹達、夏承燾和陳克文的日記,有陳寅恪、錢鍾書和汪JW詩詞。我驚奇的是,余先生都能從這些史料中,發掘出新的線索,看出來新的問題。二〇一四年夏天,我從波士頓到普林斯頓,在余宅聊天時,我曾說起近來讀畢金毓黻《靜晤室日記》,發現了某些很有意思的學術史細節,沒想到小叩大鳴,他也說到這部日記,更讓我驚訝的是,我所謂的大多數發現,他都早已注意。還記得當時他已經讀完影印本《鄧之誠日記》,他便一一給我講這部日記中的史事。他講的那些內容,也讓我非常吃驚,為什麼?因為雖然我也看過鄧之誠先生的日記,卻絕沒有注意到在這部筆跡繚亂的影印本日記中,藏了這麼多有意義的歷史細節甚至關節。

可惜的是,到現在也不知道,余先生關於鄧之誠日記的心得,是不是寫出來了。

二

在前面提到的那篇《幾回林下話滄桑》中我曾說過,我和余先生見面很晚,是在二〇〇七年日本的大阪關西大學。和余先生交往最頻繁的,是二〇一〇年到二〇〇一三年在美國,就是我到普林斯頓大學擔任Princeton Global Scholar的那四年。這是我的幸運,王汎森兄曾經說,我可能是余先生晚年(八十歲後)和他談得最多的人。前幾天,陳方正先生也鼓勵我寫這篇紀念文字,說因為"近年你見他,和他對談最多,務必要寫"。我不知道我是不是近年來和余先生面談最多的人,也許是之一。確實,因為連續四年普鎮有兩個月小住,有機會和余先生多見面,也真是深受教益。

我的日記並不特別詳細記載日常瑣事,但我回頭翻檢日記,卻發現我們在那幾年裡竟然有至少三十次超過四、五小時的長談,這些簡略的日記,也讓我想起和余先生的不少談話內容。對於我們這一代人來說,余先生確實如同周質平教授所說,他是上一代與我們這一代之間的"傳薪者"。從晚清民初到現在,一百多年間中國的政治和歷史變化萬端,幾經波折之下,很多人有如醉人,"扶得東來又倒向西,扶得西來又靠向東",近代自由民主的價值,憑什麼能傳續和堅持?其實就是靠人,尤其靠理性清明和立場堅定的學人。余先生對胡適的研究當然極其深入,他給《胡適之先生年譜長編初稿》寫的序《中國近代思想史上的胡適》,至今仍是胡適思想研究的典範論著。我的日記提醒我,在和余先生交談中,他至少三、四次提到同一件事,就是一九五八年胡適回台灣就任中央研究院院長典禮上,在蔣介石講話之後,他當面說"總統你錯了",這使得蔣介石事後在日記中痛心疾首,說這是他一生的奇恥大辱。

學者的立場就應該是這樣,他並不和掌權的政治家貼身肉搏,但他始終以思想的力量制約著政治家的胡作非為。胡適是溫和而堅定的,他對政治的態度一貫溫和,但對自由民主價值的維護卻始終如一。余先生也是如此,他總是說"我對政治只有遙遠的興趣",也曾多次勸我要明哲保身,不要直接討論時政。但這絕不是說他打算一直退守在象牙塔中,他始終一貫的堅持,就是把學術論著轉化成思想資源。我總覺得,他的很多學術論著都在試圖通過歷史研究證明……(此處略有刪節)由於中國古代思想文化中缺少民主自由的傳統,因此不能不對傳統思想文化進行轉化,並從近代西方思想文化中汲取養分促進這種轉化。特別是對中國的知識人,他始終從歷史關注到現實,他對"士"也就是中國古代士大夫歷史的研究,其實就在鼓勵知識人對真理的捍衛;……(此處略有刪節);對胡適在近代思想史上意義的闡發,也是在延續胡適那種知識人對自由民主的始終關切;對顧頡剛那種未盡的才情的惋惜,更是在感慨現代以來對學術界人們的思想Q制和被迫轉向。

歷史論述和當下關懷相關,這是沒有辦法的事情,也是不得不然的事情。這裡舉一個人們熟悉的例子。我認得不少台灣學界我這一輩的朋友,他們幾乎都共同有一個非常深刻的記憶是,一九七五年余先生在台灣發表《反智論與中國政治傳統》時引發的震撼。一篇討論古代中國政治思想史的論文,何以在現實世界會有如此的力量?我想,這就是因為學術論述成為思想資源。這篇原本並不是討論台灣,而是以大陸WG為問題意識的論文,正如余先生所說,無意中觸動了台灣最敏感的"政治神經"。當生活在威權時代,行動與思想都受到壓抑的學人,讀到這篇文章拈出的儒、道、墨、法各家對於理性的觀念時,他們對於現實政治會作何感想?當他們看到,儒家由於法家化,在漢代走上尊君卑臣的反智道路,道家本來就強調"愚民",不使精英有權力,不讓人民有知識,而法家則更是政教合一,不允許各種思想並存,只允許一種思想的原則,這時他們會如何認識自己背負的歷史傳統?當他們看到,這種導致了"尊君必預設卑臣,而普遍地把知識分子的氣焰鎮壓下去,正是開創'尊君卑臣'的局面的一個始點"的時候,他們肯定會聯想到自己所處的現實環境。因為在現實中,不僅"軟刀子和硬刀子同時砍下",而且尊君卑臣的原則,推廣到社會其他領域,就有了嚴厲的所謂"三綱"。於是,在一九七五年台灣還沒有解嚴之際,看到這篇文章末尾所引用譚嗣同的話說,"二千年來之政,秦政也,皆大盜也;二千年來之學,荀學也,皆鄉愿也;惟大盜利用鄉愿,惟鄉愿工媚大盜",讀者會作何感想?即使是稍後正式出版,末尾這一段換作朱熹較為和緩的話,"堯舜三王周公孔子所傳之道,未嘗一日得行於天地之間",看到這句悲憤的感嘆時,人們會不會覺得石破天驚,在震撼之餘穿過迷霧,剎那間在歷史倒影中看到殘酷的現實?

之所以說,這是一種不得已的關懷方式,我以為,這是因為余先生身處的時代,實際上比胡適的時代更嚴峻。胡適還能政治歸政治,學術歸學術,在左手發表時論的同時,右手卻在做著與政治不相干的《水經注》研究、禪宗史研究、小說考證。但余先生的時代,往往使他不得不在學術研究中,時時投入自己的問題和關懷。他曾經這樣說胡適,"作為一個學人,胡適的自由主義重心也偏向學術和思想,與實際政治終不免有一間之隔。……(此處略有刪節)。由於他是一個學術本位的自由主義者,他完全可以做到讓政治的歸於政治,讓學術的歸於學術,使這兩個領域不相混淆"(《論學談詩二十年·序》)。可是,當時代已經不容一張平靜的書桌,他就不能不通過自己的學術研究,反過來關懷這個時代。這就像余先生曾引佛經所說,"昔有鸚鵡飛集陀山,乃山中大火,鸚鵡遙見,入水濡羽,飛而灑之,天神言:'爾雖有志意,何足雲也?'對曰:'嘗僑居是山,不忍見耳!'"

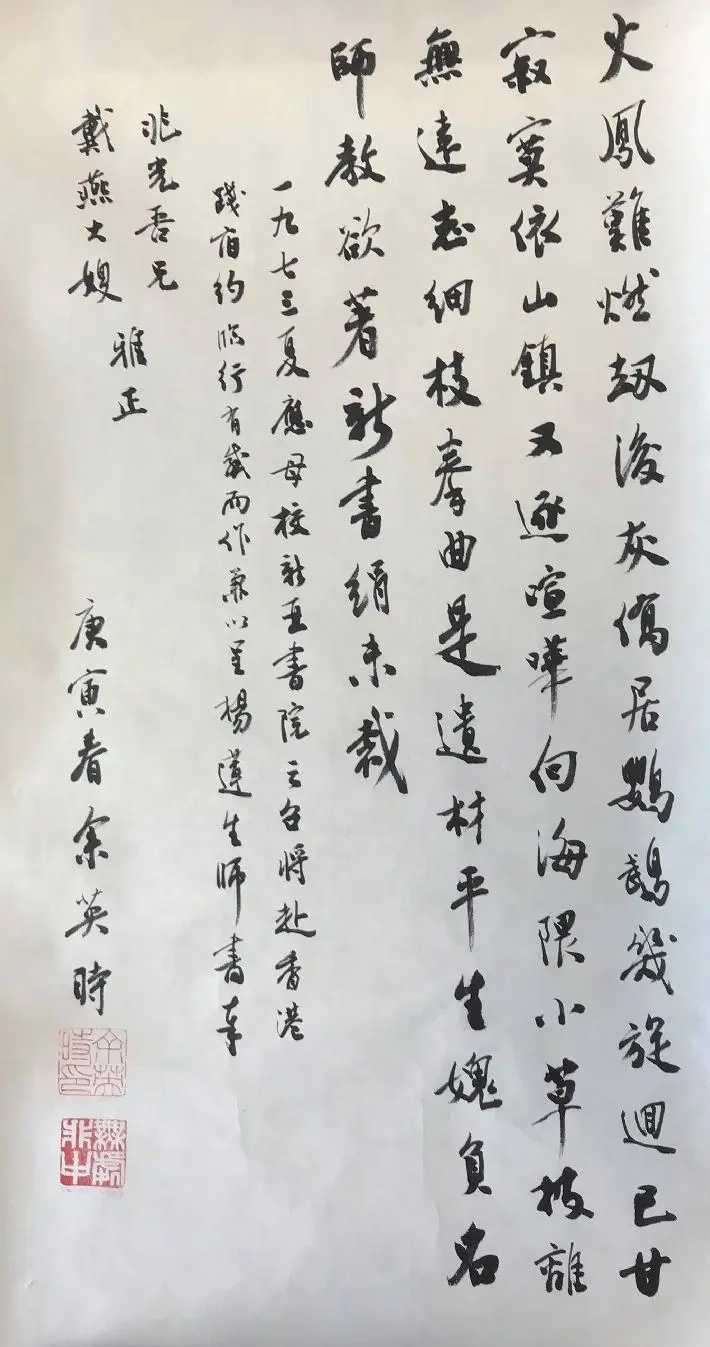

圖一:2010年,我們贈送余先生一閒章,上有"無處非中"四字,用艾儒略語,取余先生"我在哪裡,哪裡就是中國"之意。余先生回贈手書1973年贈楊聯陞先生詩,並特意用了此印章。

"火鳳難燃劫後灰,僑居鸚鵡幾旋迴",他曾經好幾次把這首一九七三年贈別楊聯陞先生詩,寫來送給朋友,我也曾有幸得到一幅(圖一)。在這片他終生眷念的故國大地已經燃起大火的時候,儘管對傳統,對儒家,對中國文化,余先生仍然像錢穆說的那樣"抱一種溫情和敬意",也始終試圖通過歷史敘述表達中國情懷,這一點也和錢穆相近,但面對現實中"對於知識人的敵視和迫害,以及對理性知識的輕蔑",余先生卻和錢穆先生不同,……(此處略有刪節)

這個立場不僅貫穿了他的歷史論著,也貫穿了他的整個人生。

三

前面簡略地說到我理解的余先生學術與思想。限於篇幅,這些說法不止粗淺,而且只是蜻蜓點水。下面,請允許我轉向個人領域,談一談我對余先生這個"人"的認識。

有一次我和余先生聊天,不知怎麼,話題轉到圍棋。余先生和我都曾是圍棋愛好者,所以,他常常以圍棋比喻學術。比如,他與楊聯陞先生討論王國維何以進入學術時間不長,卻能夠迅速走在各個領域前沿的時候,就以圍棋為喻,說王國維就像"高手下棋無廢子";而談到歷史學家必須有通史意識,才能穿透具體事件或人物或論述,也用了錢謙益談圍棋的一句話說,"善奕者取大局"。我還記得,他非常感慨地說,所謂"圍棋天才",並不是天生之才,只是比常人更"專注"。他提起日本名譽棋聖藤澤秀行對大陸棋手錢宇平的評價,說圍棋界選拔少年棋手,往往先看這個孩子會不會"一心以為鴻鵠將至",最好的苗子是能夠長時間"端坐",專注地"長考"。他感慨地說,不光是下棋,做學問也一樣。我想這是他的經驗之談。很多人都曾注意到,胡適日記中唯一一次提及余先生,就曾以龜兔賽跑為例,期待聰明過人的余先生,不止是憑藉少時的天資,而是要有持久的努力。余先生顯然沒有辜負胡適的期待,他本人正是一個極其投入,把生命都獻給學術事業的人。說實在話,我也算認識不少學界中人,既不乏天資出眾的,也不乏卓有成就的,但很少看到有人能像余先生那樣,真正當得起"專注"這兩個字的重量。

很多人可能聽說過,他過去寫文章做研究,常常通宵達旦。記得汎森兄曾說,余先生的鄰居曾經對余宅燈火徹夜不熄感到好奇,還詢問這家人家是做什麼的。我也知道,余先生一旦開始寫作,必然如同獅子搏兔,傾盡全力。五十三歲時給《胡適之先生年譜長編初稿》寫序,就幾乎寫成一部大著作;七十三歲時給《朱子文集》寫序,就寫出上下兩卷《朱熹的歷史世界》;八十二歲時給《雙照樓詩詞稿》寫序,也還是寫出一篇萬字長文。似乎他無論做什麼,都是那麼嘔心瀝血。我這裡要說一件大家未必知道的事情,二〇一二年我曾獲看他一篇至今未發表的著作審查報告。讓我非常吃驚的是,對於這部從"信仰和立場"出發,應該說很"不像學術研究"的現代學術史著作稿,余先生竟然花了差不多三萬字,從史料到邏輯,一一指出其問題,儘管他也深知,"人的成見是很難改變的,絕不奢望作者接受我的看法",但他仍然有根有據,極其細緻和深入地指出這部著作的種種毛病。

前兩天,偶然看到記者羅四鴿的回憶,說前兩年她對余先生的訪談,傳給余先生審校,收到余先生寄回的文稿,"打開一看,我震驚了,原來,除開保留了我開始一段介紹之外,余先生把稿子重寫了,而且是手寫,A4紙,一篇23頁,一篇21頁,手寫了44頁稿,手寫完之後,還用紅筆修改了一遍",她很感嘆余先生的認真,說"余先生是我遇到最好的受訪者"。這話一點沒錯,我這裡可以提供一個佐證,我手頭至今保留了一份余先生給某大陸朋友訪談的底稿,這份後來在大陸流傳很廣的訪談,同樣是除了頭三四頁還保留記錄列印稿原樣,只是親筆做了大量修改補充之外,大概余先生覺得錄音記錄並不能充分反映自己的所思所想,於是從第五頁開始,後面的三十一頁,居然都是余先生一筆一划重新親手寫出來的,而且手寫的文稿上又加以各種校改。我想,這不僅說明余先生對自己要說的話慎之又慎,而且不惜氣力,對任何形諸文字的東西都極其認真和負責。