當然,余先生並不是一個只是在書齋皓首窮經,尋章摘句的書生,這些年來,我們看到的,是一個活潑潑的,充滿生氣的,而且是興趣廣泛的學者。他常半開玩笑地說,他和我特別談得來,除了學術關注相近之外,還有生活習慣相近,因為我們都在窮鄉僻壤生活過,並且還有好多跟學問全不相干的興趣愛好。很多人都知道,他圍棋下得很好,曾經拿過新英格蘭地區圍棋冠軍。在他家的客廳茶几上,十幾年來,始終擺著他和超一流棋手林海峰對奕的合影,看他《會友集》裡寫林海峰紐約棋賽的文章,就能知道他對圍棋和林氏的友情。他不僅和林海峰、王銘琬、王立誠等棋手有過交往,和沈君山、查良鏞等愛好者有過手談,而且寫過好幾篇有關圍棋的文章,還長期閱讀大陸出版的《圍棋天地》和《新民圍棋》。他還能唱很好的京戲,他告訴我說,當年他的老師楊聯陞唱戲,可以達到灌唱片的水平(確實現在網上還有楊聯陞先生唱京劇的錄音流傳)。他曾有詩給楊聯陞先生,其中兩句是"皮簧初把啼聲試,不尚言譚愛叔岩",可知當年受楊先生影響,他對京劇老生尤其是余叔岩一派唱腔頗有體會,很多唱詞往往可以信手拈來,甚至還曾真的登場演出過,我手邊就有一張余先生送給我一九六九年他在哈佛粉墨登場的照片。他同樣也喜歡看球賽,電視上看球賽是他的日常消遣,記得在二〇〇一九年五月我和他通電話的時候,他正在看NBA總決賽多倫多猛龍隊和金州勇士隊的比賽,很多人習慣性的支持金州勇士,因為它擁有受歡迎的球星庫里(Stephen Curry),已經是連續幾年的總冠軍,但余先生認為應當支持美國本土之外的球隊,並斷定最終猛龍隊會贏;七月我又給他打電話的時候,他也正在看網球,並興致勃勃地聊起溫布頓網球賽中的費(德勒)、納(達爾)會,他說,雖然兩巨頭聚首碰撞很珍貴,但他們一定打不過小德(約科維奇),因為畢竟年歲不饒人。讓人驚奇的是,他對賽事的這些判斷,最後竟然都一一應驗。

可畢竟還是學者,他一生心之所系是為故國招魂,一生大部分精力是為學術獻身。這兩天,我翻看余先生的各種論著,深感這幾十部著作,數百篇論文,絕不是像有些人想像的那樣,可以輕而易舉手到擒來。

圖二:2012年,和余先生在余宅前觀魚。

四

這兩天,有人好意提醒我,說余先生曾經特別稱你為晚年"知交"。其實,我明白這是余先生對我的特別關愛。這麼些年的交往中,我深知余先生是一個"平生不解藏人善,到處逢人說項斯"的人。很多後輩學人都得到他的獎掖,我所知道的,就好多好多(請原諒這裡不提姓名)。對任何人都充滿熱情和善意,這不僅是性格,更是胸懷。余先生以大胸懷大氣量對任何人,Province那個樹林掩映的余宅,這些年來來往往,不知有多少人,儘管這裡各色人等參差不齊,但我敢說,幾乎每個人都會感覺到他的坦誠和無私。古代中國有所謂"分食解衣,以贍其乏"的說法,余先生就是這樣的人。還記得余先生九十華誕,聯經出版公司發行人林載爵先生邀集余先生故舊門生編一部祝壽文集,後來正式出版的時候,書名為什麼會用"如沐春風"?很簡單,就是因為書中的好些作者,不約而同地都用了"如沐春風"一詞,說到余先生對人的真誠、熱情和大度。這一點感受,大凡和余先生有過來往的人都有,就是我這個很晚才認識余先生的人,當我走近他的時候,我也感到他照樣抱著十二萬分的熱情。

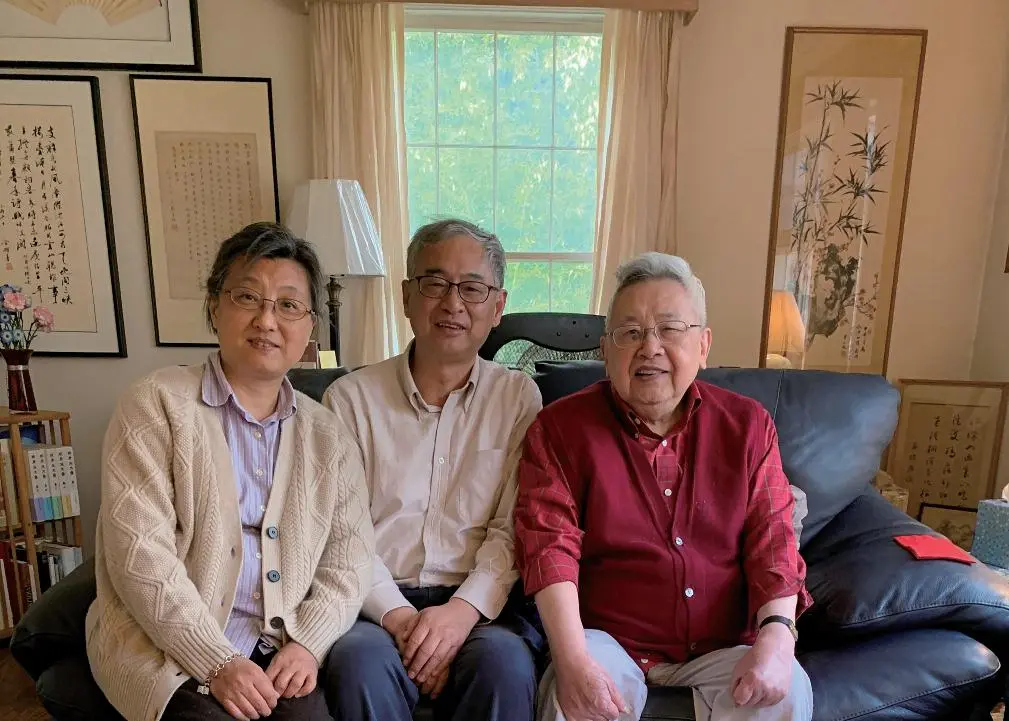

圖三:2019年,葛兆光、戴燕夫婦在余宅和余先生合影。

這些天,常常不由自主地回想和余先生、陳先生的交往,內人戴燕也反覆提到下面幾件小事。第一件是二〇一三年深秋,我們再次到普林斯頓小住,仍然住Lawrence的宿舍。事先並沒有告訴余先生,可第二天余先生夫婦卻突然開車前來,原來他們擔心我們初來乍到,生活有很多不便,就帶來各種生活用品,不僅有麻油、米、豆腐乳、水果、泡菜,還有餘先生和我的共同嗜好烤花生米,甚至還擔心我們吃不慣洋餐,特意買了一個嶄新的電鍋帶來。通常,大學者不屑於管生活細節,何況余先生和我一樣,也在鄉下生活過,日常極其簡單樸素,甚至可以說是粗率,可那幾年裡,余先生和陳先生卻始終細心關照我們,生怕我們在異域他鄉有什麼不方便。第二件是二〇一四年夏天,我們從波士頓去普鎮看望余先生陳先生,我們送給他們一幅照片,是我們兩人在波士頓美術館前的合影,在我們回到波士頓後,就收到余先生陳先生寄來的一幅照片,是他們兩人二十年前在捷克布拉格的合影。為什麼會特意寄這張照片?余先生在信封上特意寫道,"照片一張,贈戴燕、兆光保存,因此照片與你們在Boston所攝製合影,幾乎完全一樣,真是太難得的巧合,我們這一張是20年前(1994)在捷克普拉克(Praque)照的。英時、淑平"。第三件小事,則是二〇一九年最後一次見面,那一次我們和丘慧芬夫婦約好,一道去普林斯頓,到了之後,余先生笑吟吟地拿了一個扎著彩帶的盒子塞在我手裡,說是給我的七十歲生日禮物,我既感激又驚訝,因為事先我們並沒有告訴余先生這兩天恰好是我的生日。也許是前十年說到過吧,因為我和余先生正好相差二十歲。記得二〇〇九年第一次到普林斯頓的時候,陳淑平先生就送給我們一張照片,是余先生在普林斯頓東亞系所在Jones Hall的樓下,與奠基石的合影。余先生生於一九三〇年,那一年八十虛歲,而這座愛因斯坦曾經待過,電影《美麗心靈》中常常出現的Jones Hall也建於一九三〇年。陳淑平先生說,之所以余先生要照這張照片,是因為他們同齡,而余先生也將和這座樓一道終老於此。記得當時,我曾經告訴余先生我的生日以及和他恰好相差二十歲,也許他就始終記在心裡。心細而體貼,熱情而含蓄,正是余先生陳先生接人待物的風格。

圖四:2019年,余宅。拆開余先生送我的生日禮物時。

我不知道別人怎麼看,但從我的觀察,余先生確實是"表里俱澄澈"的人,他的學問可能深不見底,但他的為人卻清明如許。在和人聊天的時候,他會絕對敞開心胸,在人需要幫忙的時候,他會絕對傾盡全力。我知道包括一些著名學者,一些初出茅廬的青年人,也包括那些由於各種原因離散在外的人,都得到過他的幫助。我們曾經對余先生陳先生說,有的人可能慕名而來,有的人可能另有意圖,勸他們不必耗費精力,但他們一句口頭禪卻是"不在意"、"不相干"。在余先生身上,你真的可以看到"慷慨"、"無私"和"坦蕩"這三個詞應該怎樣詮釋。在這個有著太多心思深沉,太多機關算盡,太多爾虞我詐的世界裡,他顯得那麼簡明、敞亮和直率。當你聽他談話時開懷大笑,你就能知道他有時候真的像春風,甚至更像寒冬里的一團火,給人以溫暖和明亮。人們常常把余先生和過去的胡適並提,像周質平寫的《自由主義的薪傳》,我覺得這不僅僅可以說從胡適到余英時的自由主義思想脈絡,甚至也可以用來說余先生類似胡適那樣,對朋友的熱情和率真。以前有"我的朋友胡適之"這樣的話,其實,余先生對他人的真誠和友善,也真的很像胡適。

這絕不僅僅是某些人所謂"老派紳士的教養"一句話可以說得盡的。

五

現在,余先生走了,毫無疑問我們都很哀傷,但我不想用傷感作這篇悼念文字的基調。這幾天我總這樣想,余先生九十一歲仙逝,也算高壽,睡夢中無疾而終,也算有福,更何況他對生死歷來豁達。他曾和我多次說過,因為母親生他的時候去世,他生而母受難,因此絕不過生日。他也從不忌諱提及"死亡",二〇〇八年大病初癒之後他更說,活一天就等於賺一天。讓他活過九十,真是老天的眷顧。所以,陳方正先生說,陳淑平先生電話里把余先生的過世,說成是"睡過去了",丘慧芬也跟我說,陳淑平先生電話里把余先生過世,說成是余先生"上天了"。我猜想,這是余先生的豁達,也是陳淑平先生的理智,他們不希望我們沉緬在悲哀中。這次,直至余先生入土為安之後才通知大家,也確實是余先生陳先生的一貫風格。這讓我想起,余先生二〇〇八年患癌症,居然好幾年除極少數人外,都不告訴朋友和學生,只是自己默默治療。深知內情的黃進興兄也說,對余先生的生死觀,只能感嘆"了不起"三個字。記得二〇一二年春天在普林斯頓,他曾對我說過,告訴大家自己得癌,讓別人趕來同情,或者告訴大家我已痊癒,讓別人前來祝賀,不僅於事無補,而且實在自私,根本沒有必要。

回想起來,我們確實很幸運。這十幾年,除了從二〇〇九年到二〇一三年能常常與余先生夫婦見面餐敘長談之外,在結束普林斯頓大學的四年邀約之後,我剛好又在二〇一四年擔任哈佛燕京學社合作學者,在美國五個月長住,還能兩次去普鎮看望。接下來的二〇一六年、二〇一七年、二〇一九年,我們又屢次獲得機會,借芝加哥的客座和哈佛的會議,和余先生見了好幾次。每次見面都極盡歡樂,記得見面時他好幾次自嘲,由於身軀變胖喘息困難,所以叫"英雄氣短",但見到我們又特別高興,所以是"兒女情長"。可惜的是,這兩年因為疫情,也因為我二〇二〇年在日本東京,所以,只能在電話中寒暄聊天,不過即使這樣,我們也能體會到他對我們的關切,還能感受到他始終不停的思考。

現在余先生仙逝,這些都成了記憶。很多人感慨地說,這是一個時代的結束。不過,時代結束並不等於學者謝幕,學者畢竟以文字傳世,作為一個屬於世界的學者,有留在大家心中的這份記憶,有那幾十部著作和幾百篇論文,余先生早已成為思想史和學術史的不朽傳薪者。

二〇二一年八月十五日匆匆草於上海