《調查表》封面

凡事皆有機緣,我淘到《死亡右派分子情況調查表》,由此發現並調查死亡右派姚平的過程,即為機緣所致。

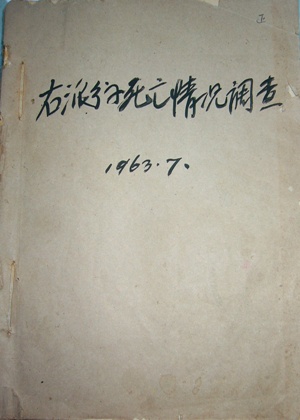

1998年,學者李輝在北京潘家園舊貨市場發現了文藝評論家、原戲劇出版社總編輯杜高的右派檔案。不久,李輝與杜高就這套檔案進行深入交流,整理出《關於杜高檔案的問答》,刊於2001年第4期湖南《書屋》雜誌。2002年2月下旬,我無意間看到這篇文章,被杜高等人的悲慘遭遇所震撼,遂產生搜集右派材料衝動。3月9日,我在潘家園淘到一本1963年7月造冊的《死亡右派分子情況調查表》(內收94名死於黑龍江興凱湖農場和京郊北苑農場、清河農場的北京勞教右派)。杜高認為,這份材料作為官方檔案,有特殊研究價值。三處農場由北京市警局五處(勞改處)管轄,《調查表》應是從那裡流出的。

2005年春節,我在家看馮亦代的《龍套集》,偶然翻到《哭姚平》一文,難道這個姚平就是《調查表》裡的那個姚平嗎?94人中能記住他,是因為他與我姓名相似。歷經歲月磨蝕的紙張,記錄了如下內容:

《調查表》內頁

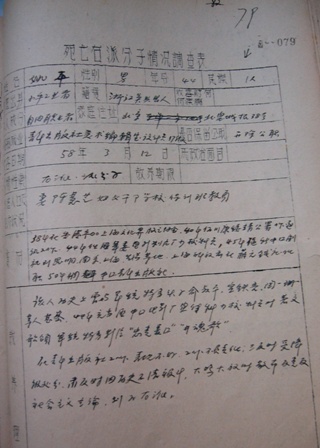

姓名:姚平;性別:男;年齡:44;民族:漢;家庭出身:小手工業者;籍貫:浙江吳興縣人;收容前有何疾病/;本人成分:自由業者;家庭住址:北京北皇城根38號;收容前職業:青年出版社美術編輯室設計員17級;是否保留公職:開除公職;收容日期:(19)58年3月12日;原政治面目/;案情性質:右派、壞分子;教養期限/;

家庭人口及經濟狀況:妻陳慧芝,婦女幹部學校保訓班教員;

簡歷:(19)38年在香港參加上海文化界救亡協會。(19)40年在川康綏靖公署作通訊工作。(19)44年任匪軍委電影製片廠少校科員,(19)45年隨新中國劇社到昆明、南京、上海、台灣等地。上海解放前在鼎元錢莊任職。(19)50年調中國青年出版社。

教養理由:該人歷史上曾與軍統特務頭子俞叔平、宣鐵吾、陶一珊等人甚密。(19)44年充當匪中國電影廠宣傳科少校科員時,著文歌頌軍統特務影片「忠黨愛國」、「井(警)魂歌」。在青年出版社工作表現不好,工作不負責任,三反時受降級處分。肅反時因歷史不清被鬥。大鳴大放時散布反黨反社會主義言論,劃為右派。

教養期間表現:該□經過改造對原罪錯有認識,尚能服從管教,遵守紀律一般,對三面紅旗表示擁護。能靠近政府反映情況,工作勞動一般,能盡到力所(能)及。

原勞動教養場所:清河農場管理處三分場;死亡日期:1961年2月17日1時30分;死亡原因:肺結核、肺原性心臟病;通知家屬情況:(19)61年2月17日通知其妻陳慧芝;財務處理:家屬取走了;墳墓標誌:北磚窯公墓72號;是否辦外手續/;撫恤和補助/;家屬反映/;是否摘帽子/;備考:死在醫院。

作為官方文本,《調查表》把姚平加以「妖魔化」;反觀馮亦代筆下,卻有著截然不同的描述。

馮亦代的《哭姚平》,寫於1979年11月第四次文代會期間。11月14日,他參加姚平追悼會,隨即寫下這篇感懷老友的文章,丁聰配姚平肖像。馮亦代寫道,他成年後很少流淚,因為歷盡人世艱辛,對悲歡離合多少有些漠然了。然而,當他聽到姚平的大女兒姚珠珠哽咽地念著《祭父文》時,卻不禁「悲從中來,老淚縱橫」。馮亦代1957年也被劃為右派,不同的是,馮亦代最終揀回一條命,姚平卻含冤而逝。馮亦代聽說姚平的名字是在抗戰末期,那時姚平正在廣西桂林新中國劇社。抗戰勝利後的1946年冬,鳳子和葉以群在上海籌劃恢復在桂林出版過的雜誌《人世間》,馮亦代參與其事,由此與姚平相識。姚平在《人世間》任編輯秘書,催稿、發稿、校對、發行等雜差,只要有跑腿的事,他開口就是「我去」,這種幹勁讓馮亦代極為感動。

1943年10月,新中國劇社成員在桂林的合影。二排右二為姚平。

杜高也認識姚平,他們曾同在桂林新中國劇社。他告訴我,劇社成立於1941年秋,為中共南方局領導下的進步文藝團體,負責人為田漢、瞿白音、杜宣等。杜高1942年進新中國劇社時僅十二歲,與田漢的女兒田瑪麗(後稱田野)、孟超的女兒孟健同年,劇團小孩子的戲主要由他們三人演。姚平時任劇社前台主任,為人負責、熱情:流氓、傷兵不肯買票,他去處理;票房賣出的票款,他要計算;連門口收票的活兒,他也去干。同時還要負責照顧杜高等幾個孩子的生活。杜高清楚地記得,在田漢編劇、瞿白音導演的話劇《秋聲賦》中,孩子們和朱琳、石聯星、李露玲、費克等著名演員同台演出。由於每天下午、晚上連演兩場,全體人員晚飯就在舞台上吃。每次都是姚平來回跑,給大家買來燒餅、麵條。有的場次觀眾多,他會給大家「打牙祭」,買些肉回來改善生活。雖然他既不是導演、編劇,也不是演員,卻是劇社不可或缺的重要角色。姚平追悼會的悼詞這樣評價:「和他工作過的同志,都忘不了他不求名利,不顧安危,總是默默地承擔政治壓力,積極去解決困難和不辭勞苦終日奔波的工作精神。」

1957年,四十一歲的姚平被打成右派時,大女兒姚珠珠只有十三歲。在《祭父文》中,姚珠珠恨自己軟弱,恨自己無知,竟相信那些把父親指為敵人的謊言。她給身陷囹圄的父親寫信時,信的開頭沒有稱呼,「因為你是人民的敵人,所以我就不能叫你爸爸……」但父親還是用放大鏡在《人民畫報》刊登的《魚美人》劇照中竭力尋找著女兒。姚珠珠沉痛地寫道:「『不敢愛』本身就是一出人間悲劇,能把純潔的愛變成無知的恨,這種愛與恨的顛倒是很殘忍的。爸爸就是在這樣一種情況下被折磨致死。」

2006年9月底,我相繼接到姚平的二女兒姚光光和大女兒姚珠珠的電話,希望能與我在適當時候面談。2006年11月30日,我與光光在北京亞運村附近見面;與珠珠見面,則延至2007年9月21日。珠珠1944年2月出生在桂林,現為中國東方歌舞團國家一級演員、全國政協委員。她曾在大型音樂舞蹈史詩《東方紅》中,與舞蹈家阿依吐拉輪換擔當新疆舞領舞。並製作了反映我國少數民族原生態舞蹈的大型藝術紀錄片《舞之靈》。光光1949年3月出生在上海,「文革」期間與弟弟姚林林一起在內蒙錫林郭勒牧區插隊,如今是北京農業局畜牧獸醫總站高級畜牧師。這幾年,姐妹倆一直在搜集與父親有關的資料。

姚平,原名姚思馨,1916年生,浙江吳興縣人,全家靠父親當裁縫謀生。姚平十八歲進上海美亞絲綢廠學徒,後到香港大中華印染廠當技工。1937年全面抗戰開始後,上海文化救亡協會「八一三歌詠隊」到港宣傳抗日,姚平放棄自己的職業,加入這個進步救亡團體。1938年10月廣州淪陷,姚平來到廣西,先後任柳州文化界救亡協會幹事、范長江創辦的戰時新聞社記者、歐陽予倩領導的廣西省立藝術館話劇團團員、新中國劇社的理事,他還在共產黨創辦的《青年生活》雜誌,一個人承擔了全部的出版、印刷、發行工作。

姚平的昔日舊友多已故去,追蹤其早期足跡,渺茫難尋。北京人民藝術劇院的著名藝術家朱琳已年逾八旬,1942年從長沙演劇九隊調至桂林新中國劇社。談起新中國劇社,老人感慨良多:「在演劇九隊,不管怎麼樣國民黨還發點零花錢。而在新中國劇社,所有經濟收入都要靠演出和四處化緣。有時甚至連飯也開不出來,只好通知大家自行解決。」朱琳依稀記得。姚平當時整天和韋布(電影導演韋廉的父親)、張友良在外面四處求人,千方百計籌措全社幾十口人的伙食費和排練演出費。據光光回憶,新中國成立之初,組織上曾懷疑姚平在新中國劇社時期有經濟問題。「新中國劇社的老人聽說後都認為此事很可笑,當時劇社靠四處化緣才勉強度日,怎麼可能呢?倒是我母親有時要把她的固定工資倒貼進去。」

儘管生活艱辛,從1941年秋在桂林成立,到抗戰勝利後遷移上海,直至1948年停止活動,劇社演出了《大地回春》、《欽差大臣》、《秋聲賦》、《大雷雨》、《鄭成功》、《日出》等一系列劇目。在後來的日子裡,新中國劇社雖甚少被人提起,但它對中國話劇藝術的貢獻,是無法磨滅的。

姚平和陳慧芝相識相知於廣西省立藝術館,姚平在戲劇系,陳慧芝在音樂系,共同的理想和追求,使他們結合在一起。1944年2月2日,大女兒姚珠珠在桂林出生,珠珠有一雙活潑閃亮的眼睛,晶瑩如滾動的露珠,鳳子為此給她起名「珠珠」。鳳子原名封季壬,筆名禾子,藝名鳳子,是著名話劇演員兼作家、編輯。鳳子的母親和陳慧芝的母親是親姐妹。上世紀30年代,曹禺創作的《雷雨》、《原野》、《日出》初次亮相話劇舞台,鳳子是四鳳、金子、陳白露的首演者。

1946年,姚平抱著珠珠與妻子陳慧芝、漫畫家廖冰兄在桂林的合影。

1946年抗戰勝利後,姚平一家隨新中國劇社回到上海。抗戰期間,鳳子和丁君匋、周鋼鳴、馬國亮等,在桂林創辦了綜合性文藝月刊《人世間》。1947年4月,《人世間》在上海復刊。1979年第3輯《新文學史料》刊登了鳳子《〈人世間〉的前前後後》一文。據她回憶:《人世間》一直編到1949年上海解放……《人世間》的主編和編委都是義務的,馮亦代擔任印刷、廣告等雜務。丁聰不僅負責版面設計,每期從封面到扉頁的美術設計和文章插圖都是他一人「包辦」。編輯秘書姚平統管編輯一切行政事務。

1948年冬,形勢日益緊張。鳳子和《人世間》多數編委撤離上海,刊物的具體工作交給了姚平。姚平堅持把剩餘的稿件編輯完成,出版了最後一期《人世間》,表達了對國民黨政權的抗爭。在鳳子看來,這「實在是難為他了」。鳳子說:「大家工作如此投入,是我擔任編輯工作以來最最愉快的一段生活,我領會到『同人刊物』的真正含義。」當年,無論是辦報刊還是組社團,多為意氣相投,肝膽相照的朋友。一專多能,人員少反而效率高。

1950年1月1日,姚平的朋友、原共青團中央聯絡部副部長李庚負責籌建的青年出版社(1954年3月改稱中國青年出版社),在北京王府井北口掛牌營業。鑑於社內出版力量不足,通過馮亦代介紹,李庚將私營上海太平洋印刷公司人員及機器全部收編,正在該公司的姚平於1950年6月正式調至青年出版社。

關於姚平在青年出版社的情況,我先後採訪了姚平當年的同事王業康和王久安。王業康解放前夕在上海辦《新少年報》,50年代初調青年出版社,後任秘書長。王久安解放前在上海開明書店學徒,1953年隨書店併入青年出版社,後任發行處處長。據王久安回憶,他們夫婦倆當時與姚平同在總編室稿件科,姚平任稿件科科長。稿件科的工作十分瑣碎,姚平留給他印象最深的是待人熱情、工作認真負責。根本不像《調查表》所記「在青年出版社工作表現不好,工作不負責任」。王久安清楚地記得,1954年,社內出版詩人蕭三寫的《毛澤東同志的青少年時代和初期革命活動》,封面要配一幅毛澤東青年時代的畫像。當時美術編輯室里沒人見過毛澤東青年時代照片,尋找也很困難。沒有照片作參考,誰也不敢隨便動筆。就在大家一籌莫展時,與此事無關的姚平主動找到朋友、油畫家馮法祀,請他通過關係找到照片,畫出了形神兼備的毛澤東青年時代畫像。

在王業康印象里,姚平不像領導,工作中的許多事情,不是交給底下人去辦,總是自己默默承擔,卻又往往因與上級精神不合而費力不討好。王業康分析,這大概與姚平多年來在社會上闖蕩有密切關係。王業康認為,姚平雖然對外善於應酬,但在處理社內人際關係上卻並不精明,政治運動經驗更是缺乏。「不油滑」,王業康對姚平這樣評價。

建國初,姚平的家庭安寧而快樂。可惜好景不長,很快便被政治運動的狂飆風吹雨打去。

姚平家住北京東單二條10號,而非《調查表》所記「北皇城根38號」。當時家裡鋪著地毯,擺有鋼琴,來往朋友多為文化界名士。據姚平的朋友許慰萱回憶,姚平「能講上海話及普通話,但卻帶著湖州鄉音」。妻子陳慧芝原為上海虹口十六中心幼兒園主任,調京後在全國婦聯下屬婦女幹部學校任教員。陳慧芝幼師畢業,鋼琴彈得好,閒暇時家裡常響起悅耳琴聲。1952年,八歲的珠珠考入中央實驗歌劇院舞蹈團學員班,與她同班習舞的有陳愛蓮、李惠敏、趙汝衡等新中國第一批舞蹈演員。珠珠驕傲地對我說,她的年資就從那時算起。

在光光記憶里,父親那時常帶她到附近的青年藝術劇院和兒童劇院看話劇演出,有時還到公園玩。父親沉靜溫和,從沒有把自己受衝擊帶來的情緒傳染給兒女。她說:「唯一我認為不太正常的一次是反右開始,我在《文匯報》頭版看到一篇文章,上面有爸爸的名字。我當時特高興,以為凡是上了報紙就肯定是好事兒,便興奮地拿著那張報給父親看。父親看後卻臉色非常不好,讓我到一邊玩去。多年後回憶起來,當時報紙肯定是把他作為壞人在批判。」

據《調查表》記錄:姚平「三反時受降級處分。肅反時因歷史不清被鬥。大鳴大放時散布反黨反社會主義言論,劃為右派。」概括了他在解放後磨難不斷提升的「三級跳」。

據王業康介紹,「三反五反」時,姚平管轄著社裡材料科的備用紙庫。當時材料科有人因紙張問題被打成有「貪污行為」的「老虎」,姚平自己並不經手紙張,卻被牽連,受到降級處分。此事最後因查無實據,不了了之。1957年反右,王業康因肺病住院逃過一劫。他與姚平、李庚曾同住東單二條一兩進小四合院。據他觀察,姚平家有鋼琴、地毯,姚平本人抽好煙、穿西裝,著裝整齊乾淨,文藝界朋友又多,常下館子聚會,保留了許多當年在上海做自由業者的習慣。與社內解放區來的「土八路」形成極大反差。這在流行穿列寧裝,以樸素為榮,彰顯「革命」的年代,顯得非常「扎眼」。

1955年肅反運動一開始,解放前姚平的「複雜」經歷和社會關係就被人「盯」上了。團中央下派的運動領導小組把姚平列為重點審查對象,停職反省,交代問題。王久安說,當初不叫「肅反」叫「審干」,目的是把反革命分子從幹部隊伍里挖出來。王久安和愛人同在稿件科,肅反幹部曾向他們追問姚平有什麼可疑的地方,既是啟發,又是威脅:「你們是共青團員,不是要爭取入黨嗎?如果你們不講,就會影響你們的政治前途。」王久安回答:「我知道我肯定揭發,但沒有東西,我不能胡說八道呀。」儘管王久安歷史清白,出身勞動人民,但夫婦倆還是因為不積極揭發問題,被扣上立場不穩、喪失革命警惕性的帽子。肅反結束後,雖然並未查出有什麼重大問題,姚平卻被一擼到底,調美術編輯室設計科當普通設計員。

王久安回憶,最初大家都以為整風運動黨真的是想聽取意見、糾正錯誤、改善黨群關係,所以情緒高漲,出版社院子裡貼滿大字報。當時《中學生》雜誌的主編是葉聖陶的兒子葉至善。葉在大字報中提出,用三千門大炮,把造成黨群關係隔閡的牆轟倒。姚平隨即貼出大字報回應,標題是「大炮轟在前,願望寫在後」。姚平提出了三點願望:第一,整風運動要和風細雨;第二,整風運動不要前緊後松;第三,整風精神萬歲。王久安對我解釋,肅反時姚平被隔離審查,對當時的兇險場面深有感觸。對運動一開始的上綱上線,到最後的不了了之,非常不滿。所以,他在大字報里寫上了這樣的話:我這個人經過肅反以後,好像沒有什麼問題,可是為什麼你們的工作人員對我這個態度。我只想到我曾經在國民黨的警察局裡受過這樣的待遇。王久安說:「當時姚平心裡肯定非常不滿,他連這個話都說了。仔細想想,不但是對你(姚平)了,對我們呢?我什麼事情都沒有,出身勞動人民,還叫我交代問題,逼得我要得神經病。」

反右開始,姚平在劫難逃。1958年3月12日,姚平被收容,隨後押往黑龍江興凱湖農場。

1959年春,姚平在黑龍江興凱湖農場。

珠珠對我吐露了她當時的心路歷程:「1957年父親出事時我十三歲。一天,朝鮮領導人金日成訪問中國,上級安排我們舞蹈學校夾道歡迎,誰知我連歡迎的資格都被取消了。從小爸爸媽媽和新中國劇社的叔叔阿姨都對我很好。九歲時我就加入了少先隊,蘇聯領導人伏羅希洛夫訪華,毛主席陪他到中山音樂堂看演出,組織上還安排我給毛主席獻花。當時整天覺得天是藍的,生活特別美好。所以當聽到連夾道歡迎都不讓我去時,人一下就懵了,感覺像突然從天上掉到地下。好在我很快就意識到,今後一切都要靠自己努力,別人誰也指望不上。政治上我是完了,再努力也沒有用,我現在只有一條路,就是業務上好好努力。」在姚平蒙難,陳慧芝下放門頭溝北京礦務局的艱難日子裡,鳳子承擔起珠珠的生活費用,給予她呵護和溫暖。珠珠在北京舞蹈學校畢業時,所有業務課都是5分。

提起給父親寫信的往事,珠珠說,「當時學校黨組織找我談話,通知父親是右派。讓我好好想想,揭發父親對我的不良影響。我聽了以後,怎麼也想不出父親對我有什麼不好的影響。我八歲到舞蹈學校,每天在集體環境生活,每禮拜回家,父親朋友多,常要應酬,所以休息時間他也很忙,從沒有很嚴肅地教導過我什麼。只說過要我好好跳舞,以後當個舞蹈家。給父親寫信實際上是服從組織需要,表示一種革命態度。老師跟我講他是反革命,要我和他劃清界限。當時因為很小嘛,,覺得老師說得對。我不恨父親,但我還真是誠心誠意地希望,父親看了我這封信以後好好地改造,能早日回到人民隊伍里來,我也早日得到公平對待。」珠珠說,父親到勞改農場後,她只給父親寫過這一封信。天真的她不會知道,父親所處的環境有多麼惡劣,殘酷的「改造」最終要了他的命,他永遠也回不到「人民隊伍里」來了。

鳳子在1980年3月寫下《記憶》一文:「我聽著死者的家屬、他的女兒的哭訴!女兒訴說著二十多年來要抹去自己的記憶,忘了有這樣一個父親。寫信,不稱父親,同人談話,更是直呼其名……這一切,為的是從記憶中抹掉家庭中的一個成員,為自己能夠『堅強』地活下去不得不採取的一種措施。訴說著訴說著,女兒禁不住哭喊著:『爸爸,這能怨我嗎?那時我才十三歲啊!』女兒希望死去已十多年的父親寬恕自己的無知,她喊著爸爸,她多麼希望她父親能聽到她的聲音!記憶有時竟然如此捉弄人,想忘卻的都忘卻不了。可是死去的人是什麼也不知道了,而活著的下一代卻讓記憶咬噬著自己的心。」

《調查表》記載,姚平死亡所在地為「清河農場管理處三分場」。據考,清河農場最初在北京北郊,靠近清河鎮,故名清河農場。後收留改造的人越來越多,遂遷至天津寧河的茶淀,仍稱清河農場(亦稱茶淀農場)。清河農場以茶淀為總場,相繼建起一、二、三分場和於家嶺分場。後又向西擴展,在西荒地建起581、582、583、584、585等分場。其中,條件最好的是三分場,那裡原是50年代初,北京一些高中畢業生創建的北京青年農場。

關於姚平在勞改農場的情況,我沒能找到一位當年與他在一起的難友。姚平在農場時給家裡寫的信都在「文革」中散失,夫人陳慧芝也於2003年去世,帶走了許多有關姚平的重要信息。碰巧的是,2007年11月,我通過網際網路與一位叫趙文滔的先生取得聯繫。趙先生今年八十歲,年輕時在第二機械工業部工作,1957年被打成右派,1958年3月17日被送往清河農場三分場勞動教養,1961年底摘掉右派帽子,解除勞教,作為「病號」遣送回家。趙文滔說,當初勞教沒有日期限制,他離開後才有了一年、二年、三年的教養期,已勞教了三到四年的一律不算,從頭再開始。趙先生告訴我,1960年中蘇關係惡化,原本被認為是最安全的興凱湖農場變成了最危險的地方。為防止叛逃,興凱湖農場的勞改犯被內遷到清河農場三分場,其中應該也包括姚平。為給他們騰地方,原三分場大部分人遷至附近的於家嶺分場。於家嶺雖稱「嶺」,實為一片平地,趙文滔也跟著去了那裡。他在勞改農場經歷了最艱苦的三年困難時期,以他的親身經歷,解讀了隱藏在《調查表》背後的部分真相。

針對姚平埋在「北磚窯公墓72號」的記載,趙文滔說,北磚窯在三分場附近,三分場死了人就埋在那裡。「北磚窯」其實根本沒有磚窯,我們也從沒幹過燒磚的活兒。北磚窯那個地方房子比較少,主要收容一些歲數大、體力差的人,被稱為「老殘隊」,實際就是「等死隊」,美學家呂熒就慘死在那裡。作家從維熙,曾回憶過他與臨終前的呂熒在北磚窯見面的悽慘一幕。至於公墓編號,更是子虛烏有。趙文滔回憶,三年困難時期,難友們早上起來的第一件事,就是互相詢問昨天晚上誰又被拉出去埋了。當時農場死亡率很高,僅趙文滔所在的於家嶺分場,死亡人數就不少於二百人。為掩人耳目,農場派勞教人員半夜三更用牛車悄悄把死人拉出去埋掉。由於埋人的勞教人員自己也餓得東倒西晃,所以常常是隨便挖個30公分—40公分深的長條坑,把人往裡一擱,將挖出來的土往裡一填,只要能蓋住死人就行了。頂多再在上頭擱塊磚頭,寫上名字。風吹雨打,不用多久就看不出任何痕跡了。卷死人的破席,要拿回來再卷別的死人,循環利用。趙文滔指出,所謂姚平死在醫院,純屬無稽之談,因為三分場從來就沒有醫院!

至於《調查表》關於姚平死於「肺結核、肺原性心臟病」的記載,趙文滔直斥為胡說八道。他說,清河農場三年困難時期死的人,沒別的病,全是餓死的。趙文滔回憶,從1959年秋到1961年底,糧食逐漸減少,最後減到每人一天二兩棒子麵。食堂把野菜和在棒子麵里做成粥,每天三頓,每人每頓只有一水舀子能照出人影的「粥」。這樣的伙食,加上寒冬和超強度的體力勞動,歲數越大的人,越難以挺過去。據《調查表》所示,94名死亡右派中,20—29歲14人,30—39歲22人,40-49歲27人,50-59歲31人。死亡人數隨年齡呈遞升趨勢。其中,死於11月—3月的58人,也就是說,近三分之二的人死在寒冷的日子裡。另外,94名死亡右派中,死於1958年的2人,死於1959年的6人,1960年陡升至48人,1961年稍降為37人,到1962年僅死亡1人。死亡人數的變化與國家經濟形勢的變化基本一致,從另一角度證實了趙文滔說法的真實性。令人奇怪的是,《調查表》列出了各種死亡原因,連炸藥炸死、服毒自盡、觸電網自殺也沒有避諱,偏偏沒有一個註明是餓死的!用心可謂良苦。有材料證實,甘肅酒泉附近有個夾邊溝農場,1957年後羈押了三千名右派,三年困難時期,有1500名右派被活活餓死。劫後餘生的右派後被轉移到其他地方,一名右派醫生被特意留下一個月,「任務」是給餓死的右派們編造死亡原因:肺結核、心臟病、高血壓……

趙文滔對往事記憶之精之細,令我驚詫。他說:「這都是我經歷過的,簡直就刻在心裡了。」

光光對我講述了姚平去世後的一些情況:「父親1961年2月去世時,我家已搬到後海婦女幹部學校宿舍所在的大翔鳳胡同23號。一天,姑姑和媽媽回到家裡,兩個人在不停地抹眼淚,說父親不在了。媽媽去農場取回了父親留下的遺物,其中父親畫的一幅畫,給我留下深刻印象。那是父親在黑龍江興凱湖農場時,把樺木截面刮平後,在上面畫的一幅水粉畫。上面畫著一支小鳥站在樹枝上,旁邊用毛筆題寫『小鳥枝頭也是家』,說明了他當時的心情。父親一直把它帶在身邊,直到去世。我奶奶一直在我姑姑家照料孩子。我的父親對她來講是分量最重的。她共有五個孩子,父親是老二,也是家裡唯一的男孩。父親給送去勞改後,家裡告訴奶奶,說父親出差去了。一直到她1979年去世,父親都平反了,家裡也沒敢告訴她真相。這麼多年來她也不問,可能她心裡也明白,只不過一直在麻痹自己,不願去面對和證實這件事。」

光光還告訴我一個「秘密」:起初她們並不想對外人揭開這塊「傷疤」。直到2006年,她們要把父母合葬在福田公墓,給父母立碑時,才發現不清楚父親的生辰,想從《調查表》裡尋找線索,這才與我聯繫。經一番周折,她們最終從東華門派出所找到了答案:姚平生於1916年1月8日。姚平的老朋友、漫畫家丁聰題寫了墓碑。

我問光光:「如果你母親在世,看見這個《調查表》,不知道她是什麼感覺?」光光沉默了好一會,緩慢而反覆地說:「一定挺傷感的,一定挺傷感的……」