名為復古,實為創新

行文至此,我們可以發現,古文運動是儒學復興運動在文學實踐上的具體體現,從盛唐文儒到韓愈,凡倡導寫作古文者,實則都是在借古文的形式復興儒家,從蕭、李等人的刻板擬古到韓愈「辭必己出」,其背後逐漸顯明的大趨勢,是禮學的退場與心性論、道統觀的提出。

自漢魏六朝以來,伴隨著文學的發展,各種詩體、文體的功用也逐漸確定。如就駢文、散文之分,人們在議論、抒情時多用講究排偶、聲韻優美的駢文,敘事時則多用句式不拘的散文,其功用早已穩定。如傳統唐初修史,史傳部分皆用散體,篇尾的論贊部分則多用駢體。在文學史上,專門化、精細化的代價往往是形式主義,若六朝駢文,寫得聲韻優美、極盡華麗,形式上無可指摘,但就其承載的思想內容而言,卻往往極為貧瘠。在此背景下,唐代古文家們推崇寫作古文,自然是受到儒家復古思想的影響,但更重要的卻是漢以前的古文才是真正承載了深刻內容思想的,能夠「文以載道」;而到了魏晉以後,文體形式逐漸僭越了文本內容,不僅不能「明道」,反而淪為了浮華、無聊的文字遊戲,使得人心越來越虛浮鄙薄。

從這個準則來看,雖然人們普遍認為「古文運動」提倡散文、反對駢文,但這實際上是不符合他們的創作規律的。如就韓愈而言,其傳世318篇文章中,駢體居然就有62篇之多,占了總數19.5%左右,至於駢散夾雜的文本就更多了。由此可見,韓愈並不反對寫駢文,反而對此道頗為精通,他所反對的是形式與內容的割裂,在寫作的過程中,如果駢體能做到「文道合一」,他自然不會有所顧忌。

但總體來說,還是散文更加適合表達思想感情,故而他在創作中有意識地打破之前形成的許多問題規則,因地制宜、破體寫作,按照內容的需要靈活選擇適當的文體。譬如之前習慣使用駢體的碑誌、贈序、頌文、祭文等體裁,到了韓愈手中則變化橫生、妙用無窮。如其作《伯夷頌》,純用散體創作,短小精悍卻激昂峻拔,若以駢體出之,必然顯得累贅;又如《祭十二郎文》,不拘泥格式,情至而文生,一氣自然流露,寫得滿紙血淚、無限淒切,若處處斟酌句式,恐怕就難以寫得如此真摯動人了。如劉熙載《藝概·文概》中所論:「韓文起八代之衰,實集八代之成。蓋惟善用古者能變古,以無所不包故能無所不掃也。」能根據文本的內容選擇不同的行文策略,這才是韓愈的高明之處。

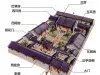

石鼓七賢雕塑,位於湖南省衡陽市石鼓書院。明永樂年間,衡陽知府重建書舍,為韓愈、張栻建祠,其後又加入朱熹、周敦頤、李寬、李士真、黃干,合稱石鼓七賢

從另一方面看,駢文的寫作傾向是精英化的,六朝至唐的各種辭賦,缺乏文學修養的普通人是很難讀懂的。陳寅恪先生在《論韓愈》中就認為,佛教原典都是入韻可頌、朗朗上口的,鳩摩羅什入中國,翻譯佛經之時要組織譯場,對譯文反覆整理潤色,但依舊不能盡如人意。到唐代禪宗興起後,以日常白話寫作的語錄體、講求韻律的偈頌日漸流行。如禪宗中「菩提本無樹,明鏡亦非台。本來無一物,何處惹塵埃」,「達摩是老躁胡,釋迦老子是乾屎橛,文殊普賢是擔糞漢」等名段,都是用日常語言表現複雜的宗教思想,就算不識字的百姓也能心有所感,自然大大促進了佛教的傳播。

韓愈要排佛,自然也希望能從這個角度得到突破,這就導致他必然會選擇更朗朗上口的形式進行寫作,使得更多人能讀懂他的思想。如《原道》的結尾,在談到如何對待佛教時,韓愈說要「人其人,火其書,廬其居」,即讓和尚還俗,焚燒佛經、佛寺,從內容上講,顯得情緒激烈,從形式上講,三字句的節奏也可讓人過目成誦,這無疑是更便於傳播的。到了宋代,學者們便更加有意地使用這些便於傳播的形式了,如朱熹寫《朱子語類》,都是日常的大白話,幾乎可以當古代的微博、朋友圈來看了。

蘇軾評價韓愈「文起八代之衰」,指的是韓愈勇於打破時文規範,重建了適合表達思想的文風,名為復古,實為創新;「道濟天下之溺」則指他通過古文傳達出的儒家思想能夠醫治人們的思想,從根本上挽救天下之危亡。雖然韓愈並沒能挽救大唐逐漸衰敗的命運,但他的努力卻啟迪了之後的宋代學風,在中國思想史、文學史上寫下了濃墨重彩的一筆。