刺殺者與狂歡者,為何會如此恨一個素昧平生的陌生人。

——題記

本來覺得對安倍遇刺這件事的評論可以到此為止了。

可是今天早上看到這樣幾張截圖,有些地方的商家已經拉起這樣的橫幅了:

我看了以後就覺得特別搞笑,你說奶茶店、化妝品店、過橋米線,聽說還有夜店。跟國際新聞真的是最遠的存在了,居然也能「咸與維新」來湊一下安倍遇刺的狂歡熱鬧。絲毫不把咱外交部的相關表態當回事兒——這時候,也不見他們講「祖國的態度,就是我的態度」了。

於是我突然有個了想法——安倍這人,大約是中國很多公眾「最熟悉的陌生人」了。

為什麼這樣說?我想寫篇文章,文章寫的有點偏哲學分析討論,願您能耐心看完。

1

法國哲學家鮑德里亞,因為被《黑客帝國》的導演沃卓斯基兄弟推崇出圈,而廣為人知。其實他寫的大部分書,比如被《黑客帝國》所引用的那本《擬像與仿真》都寫的過於佶屈聱牙,非常冷僻。

但鮑德里亞也蹭過一次熱點,那就是1991年海灣戰爭時,他曾在法國報紙上寫過一篇文章,叫《海灣戰爭從未發生過》。

這番論述自然在西方引來軒然大波,諸多學者對他展開了火力密集的「攻擊」,英國哲學家諾里斯寫了整整一本書來對他進行反駁。

當然,鮑德里亞想說的本意並不是「海灣戰爭」在事實上並未發生。而是他以哲學家的視角觀察到了一種現象:作為一場現代戰爭,雖然海灣戰爭自開打起就引發了全球的熱議。但這場戰爭對大多數人其實是「不真實」的。人們並沒有在科威特和伊拉克體驗戰火,而僅僅是通過媒體的報導,獲知了關於這場戰爭的諸多抽象化的符號。

公眾對這場遙遠戰爭莫名其妙的「熟悉感」,其實都是基於這些抽象、甚至被扭曲的若干符號所建立的。真正的暴力和慘烈完全被「仿真」所覆蓋了。

所以,對這個世界上的大多數人來說,「海灣戰爭從未發生過」,他們腦中所具有的,僅僅是關於那場戰爭的一個擬像。

鮑德里亞的這種哲學觀,在電影《黑客帝國》裡確實得到了很好的藝術化表現——

當尼奧第一次在現實世界中醒來,他問「為什麼我眼睛好疼?」

墨菲斯回答他:「因為你從未真正使用過它。」

是的,尼奧沒用過他的眼睛,就像很多受眾在接受擬像時,沒用過自己的腦子。

我們每天翻開手機,接受大量的信息轟炸,自認為自己對這個「小小寰球」的所有大事都很熟悉,並熱情的進行討論。但我們很少會真的提醒自己,這些「海灣戰爭」對我們來說,其實「從未發生」,我們所接觸到的這些信息,其實不過是被媒體加工、傳達後的一些信號而已。就像尼奧在矩陣世界所「看到」的事物一樣。它們只是對真實事件與人物的「擬像」,而並非這些事件與人物本身。

而一個事件或人物與我們真實距離越遠,受制於信息衰減和有意的屏蔽,你所接收到的有關它的「擬像」就越接近高度單一化的符號。

這方面的典型,也就比如剛剛遇刺的日本首相安倍晉三。

觀察一下,你會發現,絕大多數這兩天說要「吃席」「加菜」甚至「普天同慶」的中國人,在聊起安倍時,你感覺他們真的對這個人很熟,但繞來繞去一直在說的一個點,就是這小子參拜靖國神社、為軍國主義招魂,還是個死硬右翼分子,所以死了大大滴好。

那麼這種觀點對不對呢?你也不能說它不對,畢竟安倍任首相期間參拜靖國神社是個事實,而這種行為作為中國人的我們,確實非常反感。

可是當一個人,對另一個人的所有認知,都只基於「他參拜過靖國神社」這一個知識點展開,他對此人的認知一定是標籤化的。

事實上我們也知道,安倍在任日本首相期間,尤其是執政後期,是做了很多促進中日交流的工作的:2006年首次任職首相期間,他就曾破冰訪華。再次登上相位以後,他曾經力推過中日之間的自由行,在2019年新冠疫情到來以前,很多中國人能那麼方便的去日本留學、旅遊、工作,都離不開這位首相任內的工作。

請看一下我們國家領導人對這位日本前首相的中肯評價。

這些,與「安倍拜鬼」一樣,也是事實。卻被多數媒體和受眾有意無意的屏蔽了。

由此我們也就能理解今天中文網際網路上網民對安倍之死的態度差距為什麼這麼大了——

一些人是把安倍當做一個人來儘量全面的認知。

而另一些人,他們想要的僅僅是自己心中那個高度單一符號化的「擬像體」。他們其實並不認識、也不打算認識那個作為真實的人存在的那個安倍晉三。他們像孩子一樣,在自己手造一個魔王,再將其打碎,並為此狂歡。

我舉個例子。

鳳凰衛視記者李淼,昨天在報導安倍遇刺的消息是,語氣上可能帶了一點傷感,並在社交平台上發布與安倍合影,並表達了一下懷念。

但她隨後就因此遭到了網暴,很多人質問她「這麼喜歡採訪安倍,那你去地下找他啊!」「還是不是中國人?」「你忘了安倍參拜靖國神廁的事兒了?」

你看,李淼和噴她的網友之間的分歧,就是到底討論一個真實人物還是討論一個「擬像體」之間的分歧。

作為鳳凰衛視駐東京的首席記者,李淼是真正採訪過安倍、握過手、有過對話的。她所接觸的、此時有所懷念的。顯然是一個真實、與其有過交集的活生生的人。

那麼她和網上噴她的那些網友之間,到底誰對安倍這人的認知更加全面,對此事更有發言權呢?

用常識想想就知道肯定是李淼,

可,邪門的是,網上就是有那麼多人執著的認為,他們比李淼更有資格評價安倍。

現代社會的信息轟炸,會促使人們反將自己接受到的「擬像與仿真」誤認為現實。——這是鮑德里亞對未來世界的擔憂。《黑客帝國》只是將這種擔憂用藝術的手法表現出來了而已。

而我們看到,至少在「安倍遇刺」這個個案當中,這種預判已經實現了。那些了解這位日本前首相更多、更全面的人,都被網上的噴子們勒令閉嘴,不要干擾到他們對著一個單一符號化的擬像體的死亡進行發泄式的狂歡。

2

當然,寫到這裡我知道肯定有人會說:你這樣說太苛求了吧?大家都是平日忙著搬磚幹活的,誰有閒工夫深入多了解一個外國領導人的方方面面呢?不全面了解,就不能對他有惡感、批評他了麼?那希特勒、墨索里尼、東條英機、賓拉登被處死,我們不了解他們的人生,就也不能拍手稱快了麼?

我的回答是,當然,你可以通過單一的信息對一個人作出好惡評判。但這個評判請一定要適當。請你在內心中為自己設立一位公正的法官,給你所聽到每一個信息作出儘量公正、適當的「量刑」。

比如說,對希特勒這種納粹魔頭,很多人可能也沒空去讀他的傳記,甚至如果你真讀了他的傳記、或《我的奮鬥》,拎不清的話,反而容易被他洗了腦,影響你的正常判斷。

可是人們對希特勒「罪有應得」的正確判斷從何而來呢?來源於他所犯下的那些被確證的罪行——對內以蓋世太保執行恐怖統治,鉗制民眾。對外侵略擴張,將戰火燃遍整個世界。還真正施行了對另一個種族的屠殺滅絕。

對於這種罪大惡極的殺人犯,我們確實不需要在過多了解他這個人,就可以直接在內心中作出評判。因為他確實罪孽深重。這就像一個殺人犯接受法庭審判時,法庭並不會因他把自己的悲慘人生和犯罪情由講一遍而從輕發落一樣。

可是,我這裡要問一句,安倍確實曾參拜過靖國神社,或像某些人給他的標籤,說他是個日本右翼政客。但這樣的罪名,就足夠我們在心中對這個人判處極刑麼?

我這裡要炸著膽子說一句,我覺得是不夠的。

日本右翼政客參拜靖國神社,確實是一件傷害中國人民民族感情的事情。可是根據同態復仇的原則,「傷感情」的事情,以「傷感情」的方式報復回去就可以了。那些對安倍拜鬼義憤填膺的人,你們誰真的有種,願意自費去日本,在公開場合朝著安倍拉個橫幅、扔個鞋、潑個糞、甚至揍他一頓。代表中國人表達一下我們對他曾參拜靖國神社的不滿,沒準我們都會敬你是條漢子。或者有別人幹了類似的事情,你為其叫好,也情有可原。

可是,現在,是有人當街刺殺了這位日本首相,這就太過了,你若為這種行為歡呼、叫好,那就說明你心目中對安倍的「量刑」也接近這樣的極刑。

而我覺得,這樣的量刑是極不適當的。

這裡我想說深一些,我覺得很多國人,不管觀點、政見如何,在內心深處都有一種「極刑癖」。

我國古代的一些暴君,往往一語不合就喜歡對他人抄家滅族、千刀萬剮。可能是受了這種傳統的影響,很多平民老百姓的內心深處,也住上了一個暴君,無論是出於公仇還是私怨,他們對不和自己心意的人,心中那個法官的量刑標準就是「死刑起步」,向上則有「千刀萬剮」、「抄家滅族」、「點天燈」、「踏上一萬隻腳,讓其永世不得翻身」等等刑罰。

大多數人,只是沒機會實現這種狂想而已,一旦真成了黃巢、李闖,張獻忠、洪秀全,或者趕上某些可以無法無天的特殊年代,那沒說的——天生萬物以養人,人無一善以報天,敢秋毫犯我者,殺殺殺殺殺殺殺。這種「極刑癖」頃刻間就會被釋放,製造出一個人間地獄。

這就解釋了為什麼很多網民在聽到安倍遇刺消息後會立刻陷入狂歡——其實他們在得知安倍參拜靖國神社這個消息的第一時間,「心中的暴君」就已經量刑過當的判定這個人「死不足惜」了。

只不過他們自己沒有能力實踐而已,如今聽聞居然實現了,那不狂歡,等著幹什麼呢?

當然,客觀的說,這種「心中的暴君」濫用極刑的現象,是一種人類的普遍野蠻,你看二戰時期,侵華日軍之所以犯下那樣的滔天罪行,原因就是日本文化中也有(甚至更嚴重的)極刑癖(或曰「加倍奉還」)。一旦有機會,他們對外展現的是無度殺戮,對內則會直接刺殺自己所仇恨的某個人物。

毋寧說,這種對自己所厭惡的他人無限度的惡意與憤怒,是大自然賦予人類的一種生存本能。因為在荒蠻時代,人的力量是很渺小的,面對生存威脅,如果不爆發出最大限度的惡意與憤怒,置對手與死地,人就沒辦法生存。

可問題是,人類已經不再荒蠻了,我們手中有槍、有刀,很多大國都擁有核彈,如果我們不能克制自己本能中的這種「極刑癖」,不能對他人、他國對你的傷害執行「有理、有利、有節」的同等級報復,別人罵你一句、挑釁你一下,你就恨不得操刀子把對方殺掉……這種沒辦法克制自己原始野性的人,不太適合在現代社會裡生存。因為如果你一直如此行事。你將無法再社會中與他人構建協作關係,而全人類都這樣想、這樣干,等待我們的則是彼此毀滅。

3

當然我知道,肯定有人又會說,你囉嗦這些就沒用!我就不聽!我就是恨安倍,我就是巴不得他死,看見他死,我就能爽一下,發泄一下還不行麼?

可以,但這裡面也有些風險——你的人生怕是過不好。

日本有部動漫叫《地獄少女》,裡面每一集都會講一個人與人之間互相仇恨的故事。記得其中有一集特有意思——地獄少女有一天接到一個請求,某人祈願,要求把首相大泉太一郎(捏他小泉純一郎)送下地獄。

但這就很奇怪,因為發出請求的人來自日本的一個普通家庭,跟首相大泉之間似乎毫無交集,怎麼會有這麼大的仇恨呢?

原來,這一家的父親原本是一個正經生意人,但後來事業上遭遇了不順,深受打擊的父親於是就投入了某個在野小黨派的門下,成為其積極分子,並在其宣傳下形成了「我的日子過的不好,都是因為大泉無能的緣故」的想法。

而天長日久,這個想法也就成為了他思維中的一個「箭垛」,他可以把所有生活中遭遇不順的仇恨之箭都射到這箭垛上去。對一個遠在天邊的人物沒由來的恨,也就這樣形成了。

可能是民族性格使然,這種「仇恨箭垛」的故事在日本文學中特別多。

比如推理小說《絕叫》中,某失業牛郎憋在家裡上網,化身極端民族主義者,每天啥事不干,只知道在上網發帖罵中國人和韓國人,後來發展到只要一說起自己生活的不順,就說「都怪韓國人……」。

他的女友(本書的女主)就特別奇怪,難道他混到這個地步「難道是那些外國人的過錯」嗎?後來這位女主想明白了,原來他這樣做,只不過是為了給自己這樣生活提供一個藉口罷了。

在現實生活中,我們也會發現很多人真的就是這樣依靠「仇恨箭垛」過活。

在咱們的社會裡,你仔細觀察一下,那些痛罵美帝、日本,為安倍這個遠在天邊的人物死亡跳腳歡呼,嗓門最高的。一定是那些生活在社會很底層的不得意者,他們倍嘗生活的困惱與命運的壓迫,有滿腔的怒火無處發泄,於是就把這些「擬像體」當做了自己射出仇恨之箭的箭垛。以便維持自己那卑微的心理平衡。

有這樣莫名其妙的恨,當然也就有同樣莫名其妙的愛。

若干年前曾有這麼一則新聞,說影星劉德華有個狂熱的女粉絲,追星追到傾家蕩產、家破人亡,她的父親後來也跟著她魔怔了,先是割腎後來又跳海,死前留下一份遺書,痛斥劉德華對他女兒的無情。

我估計劉德華看到這份遺書時的感覺一定是哭笑不得。因為作為明星,他跟這家人之間完全沒有交集——或者套用鮑德里亞的視角,這個女粉其實壓根就不認識真正的劉德華,她認識的僅僅是那個片面的、並被她自己不斷強化「擬像體」而已。

可是世間就是有這麼多人,就有這麼足的「內心戲」,能夠為一個擬像體付出那麼充足的愛,而對另一個施以那麼無窮的恨。絲毫無法覺察到這其中的荒唐。

在上古時代,人類曾藉助神話創造了神明與魔鬼這兩個擬像體,他們將無限的讚頌、敬畏與熱愛獻給了前者,而將無窮的懼怕、仇恨與詆毀都投向了後者。

啟蒙時代的理性精神主張對此進行去昧,告訴人們這樣非黑即白的擬像體並不存在,人們應該更關注現實中那些真實的人。

於是我們知道,「天不造人上之人,亦不造人下之人」

可是我們卻看到,時至今日,依然有人在用類似神話的眼光去看待這個世界,甚至用這種方式去理解國際新聞,他們把某些人物奉為「大帝」「猛男」對其施以無限的崇拜,而把另一些人視為「小丑」「魔鬼」,對其嘲笑、詛咒。

這種人,其實是生活在21世紀的山頂洞人,國際新聞不過是他們畫在電子岩壁上、用以寄託自己心靈投影的神話而已。

而他們忘了這些人,其實跟他們一樣,都不過是普通的凡人而已,他們依照自己的處境作出自己的選擇,從來並不存在你想像中那麼大的區別。

那些被描繪的越不似人形的神明和魔鬼,其實就越錯的離譜。

4

1898年9月10日,在瑞士日內瓦湖畔的碼頭,發生過一場匪夷所思的刺殺事件——曾經芳名傳揚整個歐洲的茜茜公主,被從她身旁走過的一個素不相識的路人突然刺了一錐子,錐尖直接刺破了她的心臟,被刺倒的茜茜公主開始並沒有深麼痛感,自己很快從地上站起來,用德文、法文、英文向四周的人道謝,而後自己上了船。但剛一上船,她就倒了下去。

「上帝啊,這是刺殺!為什麼?」她的侍女第一時間這樣驚呼。

是啊,為什麼?刺殺首腦政要也就算了,但怎麼會有人想去刺殺茜茜公主呢?

後來的調查結果讓人吃驚,蓄謀刺殺她的人,是個義大利無政府主義者。此人確實跟茜茜公主無冤無仇,素昧平生。可是此人有無比堅定的無政府主義理想。覺得應該殺個歐洲皇族以擴大影響力——甭管是誰都行,既然茜茜公主這麼有名,又正好到了瑞士,那就殺她好了。

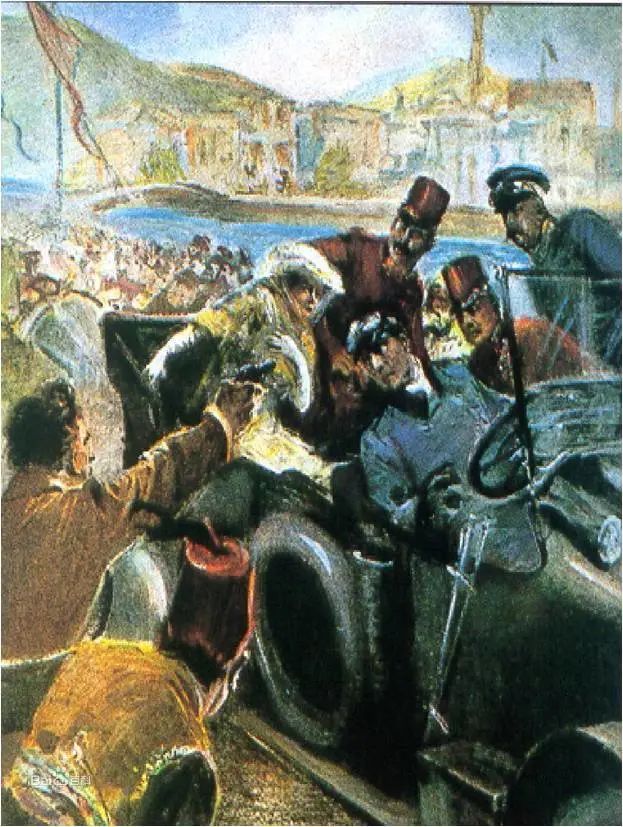

人們起初對這樣無厘頭的刺殺理由感到震驚,但很快也就習以為常了。再也不問為什麼。因為那個年代,世界各地開始頻繁發生各種各樣的刺殺案,沙俄尼古拉皇太子在日本遇刺、美國總統麥金萊在演講中遇刺,日本前首相伊藤博文在哈爾濱火車站遇刺……直到1914年,那引爆一戰的塞拉耶佛槍聲。

當時頻發的種種刺殺事件中,有些可以被說出理由,有些則完全無厘頭,人們剛開始非常奇怪,這個世界上怎麼突然出現了這麼多人,必欲置那些與他們素昧平生的名人死地而後快呢?

很久以後有學者才反思說,最大的原因,也許是報紙的普及與傳播——報紙的傳播、與大眾識字率的提升,讓世界進入了「資訊時代1.0」。

那些原本遠在天邊的王公貴族、大臣宰相,一下子以「擬像體」方式走入了每個讀報者的生活。

讀報者們認識這些人,但卻又不完全認識——他們只是把這些人當做了一個「符號」。比如茜茜公主,在那位義大利烏政府主義者眼中,就是歐洲皇權統治的符號;麥金萊在喬爾戈斯眼中,就是政府強力的符號;費迪南大公,在塞爾維亞青年普林西普眼中,就是奧匈帝國統治的符號。

於是一個危險出現了:一個人,在仇恨、殺戮一個活生生的人時,也許會喚起自己的憐憫之心,懸崖勒馬。但當他去仇恨、殺戮一個並不真實的擬像體和符號時,他可以輕易扣動扳機。

於是將他人擬像化、符號化,成為了整個二十世紀揮之不去的一個噩夢,人們剛開始擬像化,符號化的,是某個名人,而後擬像化、符號化了某個階層、某個民族、某個國家。於是在貌似正義的口號下,人們開始批量的殺戮那些符號與擬像。

世界的凜冬、空前的亂世,就這樣上演了。

是的,在資訊時代,每個人都可以稱為他人眼中符號化的擬像體。而在現代社會,搞一把槍或者刀,將謀殺這個擬像體的狂想付諸實踐,其實沒那麼難。

我們剛剛從中這樣的亂世當中蹣跚爬出。然後迎頭撞上了一個更加洶湧的資訊時代,在這個時代里,我們生活中那些貌似熟悉的陌生人,不是更少了,而是更多了。在網際網路上,我們可以為某個人的一句失語,去以最難聽的話語去網暴一個人。也可以因一個外國前首相的某個冒犯我們的行為,巴不得他「趕緊去死」,這都可以。

但我們要想明白,代價是什麼,等待我們的未來,又會是什麼。

我們都得承認,我們其實並不認識素未謀面的那個安倍晉三,我們所了解到的,不過是他的擬像體而已——或片面一些,或全面一些。

在這兩種選擇之中,願你選擇後者。

如果你執意或不得不選擇前者,也希望你心中的法官,對他的罪責,有一個適當的量刑。

如果這樣的量刑你也做不到,那請你做好準備,因為有一天,這樣不公正的量刑,這樣莫名的仇恨與暴力,也可能會被施加在你的身上。

畢竟,在網際網路時代,我們每個人在他人眼中,都可以是「最熟悉的陌生人」,是那個片面化、扭曲化的擬像體。我們距離安倍晉三,只差一顆已經上膛、只是還沒有機會射出的仇恨的子彈。

而當你轉頭看向它的時候,恐怕為時已晚。