一.中國山水畫的發展

中國山水畫,作為我國傳統藝術門類之一,形成於魏晉南北朝時期,只是當時並未從人物畫中完全分離,到隋唐時開始獨立成科,五代、北宋時趨於成熟,成為中國畫的重要畫科。

魏晉時期,在顧愷之的《洛神賦圖》和《女史箴圖》中,我們可以看到山水畫的雛形,不過此時的山水僅僅是充當畫面的背景的角色,因此有著「人大於山,水不容泛」的特點。隋時,由於繪畫「成教化,助人倫」的作用,因此繪畫藝術受到很高的重視,並且山水畫開始發展成獨立的畫科。彼時展子虔的《遊春圖》,被認為是山水畫的正式開端,此畫著大青綠,簡單勾勒其形,在透視方面開始注意遠近關係及人物山水的比例,解決了魏晉時的空間處理問題。而這種畫法,發展到唐代的李思訓、李昭道父子,便形成了青綠山水,成為中國山水畫中一種獨具風格的畫體。

隋展子虔遊春圖北京故宮博物院局部

唐時,藝術得到全面繁榮的發展,山水畫也開始步入成熟,並且形成兩大主要風格流派:一是以二李為代表的青綠山水,一是以王維為代表的水墨山水。王維的山水以渲染為主,用筆簡練奔放,強調水墨效能的發揮,即使設色,也追求自然清淡、含蓄悠遠的境界,因此,王維被認為是「南宗」的開創者。五代北宋時期,山水畫空前發展,先是以荊浩、關仝為代表的北方畫家,多繪北方的崇山峻岭,而以董源、巨然為代表的南方畫家,多寫南方的丘陵雲煙,兩者在風貌上大有不同。北宋的范寬、李成也自成一家,而後期米芾、米友仁父子的「米氏雲山」,再加上蘇軾等人在畫理方面的貢獻,使得山水畫在歷史上達到了第一個高峰。

五代董源瀟湘圖局部

南宋時,山水畫發生了大的變革,尤其是馬遠、夏圭,他們時常在畫面中留有大片的留白,因此有「馬一角、夏半邊」之稱。到了元代,由於趙孟頫的振臂一呼,藝術家在創作時更加注重「以書入畫」的理念,於是在元四家的作品中,我們看到的更多的是一種筆墨意趣,而非山水的真實再現。到了明清兩朝,雖然有明末董其昌等人在畫論方面的真知灼見,也有明四家、清四王的閃耀,但總體來說並沒有脫離前人的桎梏。

南宋馬遠踏歌圖北京故宮博物院

二.觀看

宋代郭若虛在其《圖畫見聞志》中談道:

「或問近代至藝與古人何如?答曰:近代方古多不及,而過亦有之。若論佛道人物、仕女牛馬,則近不及古;若論山水林石、花竹禽魚,則古不及近。」

引文中,他以一種客觀且公正的筆調記錄了那時繪畫的主要發展方向。在郭若虛看來,他所生活的北宋晩期,繪畫藝術的發展與唐及唐之前的時代相較有過之而無不及。至少在他所著重提出的兩類題材上——山水林石和花竹禽魚,繪畫藝術的發展保持著一種強勁的勢頭。

宋佚名桃花山鳥圖台北故宮博物院

儘管在唐及唐之前的時代,曾創造過偉大的人物畫傳統,但至郭若虛的時代,山水、花鳥卻一躍成為最受歡迎的題材,尤其是山水畫,得到了那些身居上層社會的文人們的普遍喜愛。我想,這種轉變就很能說明中國人在對待風景,或者說在對待自然上所具有的一種深刻認知。

北宋范寬溪山行旅圖台北故宮博物院

直至今天,當我們面對一件描繪自然的繪畫作品時,相信大部分中國人依舊會選擇將它稱作一幅山水畫,而不是稱之為風景畫。難道「風景畫」與「山水畫」之間真的存在著很大的差異嗎?對於那些有過中西繪畫比較經驗的讀者來說,這是個不言自明的問題,但在這裡我必須還要強調:「風景畫」和「山水畫」所指代的不僅是概念上的差異,這也切實地反映出中國人和西方人在藝術上整體切入問題方法的不同。

北宋李成晴巒蕭寺圖納爾遜-阿特金斯藝術博物館

在西方語系中,風景所呈現的是大自然的一部分,可以說視線有多遠,風景就有多大。但無論如何它都是局部的,都是人們一眼能及的土地的面貌。但中國人卻從來不以這樣一種固定的角度來看待自然,而是將自然最觀看作是兩極之間的互動,如:動靜、高低、粗細、疏密等等。「山水」象徵的就是在這樣諸多二元組合下所形成的巨大能量,也正是畫中對立元素之間彼此呼應,オ使得整幅畫作充滿了活力。因此,在中國山水畫家的畫作中,他們所描繪的就不是世界的一隅,而是植根於構成世界的諸多對立元素之間的相互交會。這時,畫家本人實際上也已經融入到某片他所鍾情的山水之中。

由這樣的觀看出發,古代的山水畫家在描繪山水時,也逐漸遠離了對「形似」的關注。在他們看來,風景是無法被客觀化的,它不像人物走獸般,具有一個具體的、外在的形,它是捉摸不定的。因此,宋代大文人蘇軾就說:「人、宮室、器用皆有常形」,但是「山石竹木水波煙雲,無常形而有常理」。人物、室等往往存在一個確定的形,一旦稍有差池,觀者立即就會有所察覺;山石、煙雲就不一樣,它們形態萬千,但不管它們的形狀有何變化,只要明白了其中內在組合的結構原理,即「常理」,就能創作出一幅優秀的描繪自然山川的畫作。隨後,蘇軾又對「常形」和「常理」的區別做出了解釋:「世之工人,或能曲盡其形,而至於其理,非高人不能辨。」在蘇軾看來,面對山水這些自然物象時,「匠人」或許能描繪出其客觀之「形」,但對於其中所深含的畫理,亦或是山水的神韻與精神,只有有足夠修養的高人才能明白。

因此,對於山水的認知,中國人從來都不是將它作為一個外在的形來看,也不是從一個特定視角所看到的一處特定的風景,而是將它作為一種包含萬象的二元組合,他們所要捕捉的也正是由對立的二元組合所產生出的巨大能量。

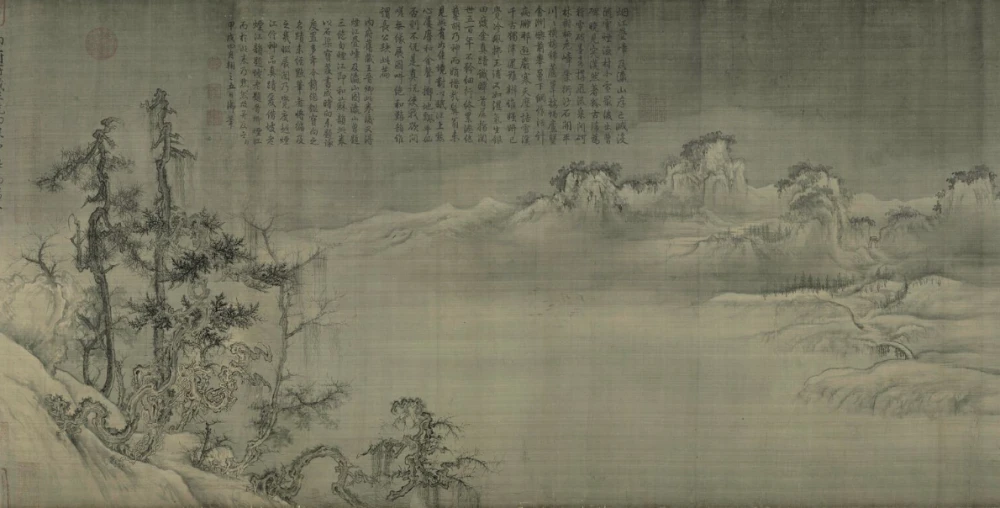

北宋王詵漁村小雪圖北京故宮博物院局部

三.觀道

當我們流連於自然之中時,它瑰麗的景色總是能給我們留下深刻的印象。這種印象常常是直觀而深刻的,但我們應該如何去理解甚至表達美麗風景所引起的遐思,或者說,我們與自然之間究竟應保持一種怎樣的聯繫?這讓我想到了宗炳的說法。

五代時期的繪畫理論家、畫家宗炳愛好山水,「每游山水,往輒忘歸」。他的妻子羅氏也跟他有著同樣的愛好,喜遠遊、愛山水,兩人曾西臨荊、巫二山,南登衡岳,並決定定居在那裡。宗炳一生多次拒絕朝廷的任命,當他最後回到江陵故宅時,他感嘆道:「老病俱至,名山恐難遍矚睹,唯當澄懷觀道,臥以游之。凡所游履,皆圖之於室。」當晚年難以外出時,宗炳就把山水畫掛在牆上,將其當作真正的山水,「臥以游之」。他在晚年曾撰寫過一篇《畫山水序》,透過他的文字,或許我們能更好地理解山水。

南宋牧溪瀟湘八景-漁村夕照根津美術館局部

在《畫山水序》中,宗炳將山水視為「道」的一種顯現,是於人有益的仲介,它將人與道連接起來,因此宗炳開篇就說:「聖人含道映物,賢者澄懷味象。」他還以嚴謹對仗的形式陳述:「夫聖人以神法道,而賢者通;山水以形媚道,而仁者樂。」

因此,在宗炳的精神世界中,山水承擔著一個重要的角色,即「澄懷觀道」。對於真山水的欣賞,在宗炳看來是作為「觀道」的途徑存在的。此時宗炳的觀察角度在很大程度上已受到佛教的影響,在他看來,每一個人都有能力在內心修成自我的「佛性」、自己的菩提。

因此,宗炳告訴我們,山水之作不是冥想與閱讀,它還可以使人達道;一切的冥思默想也不是繞路,而是直接與道融為一體。而且,通過畫筆自我更新,山水畫立即將我們連接於道。在對待人與山水的關係時,宗炳將自我的生存融合到自然山水之中,而沒有任何的局限或隔絕。正是如此,「道」才可以被品味和體驗,山水本身就具有了一種提升和超越字面意義的能力。

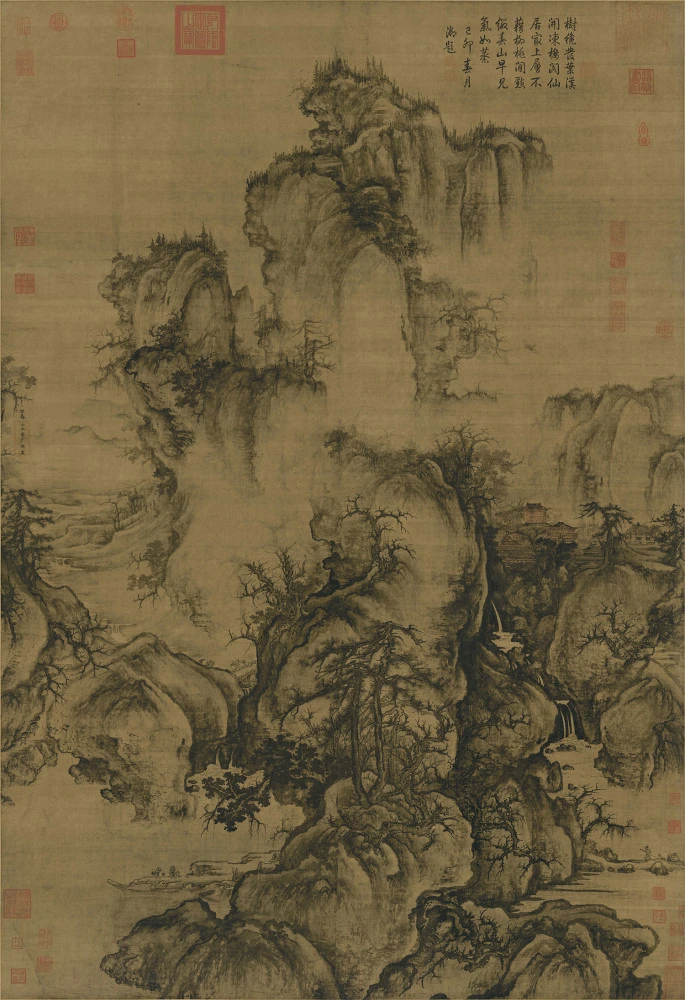

北宋郭熙早春圖台北故宮博物院

四.觀畫

唐代末年的山水畫大師荊浩在他的《筆法記》中,用他本人與山中智叟假想對話的方式,表明了他對「何以為畫」的思考:

曰:「畫者,華也。但貴似得真……」叟曰:「不然。畫者,畫也。度物象而取其真……」

荊浩所討論的「度物象而取其真」的觀念,充分反映出那個時代文人對宇宙萬物之「理」與「性」的思考。它所強調的不是超越物象以獲真實,也不是藝術家要賦予對象生命,而是強調藝術的價值在於生命存在本身。因此,北宋初年的山水畫呈現出一種把握宇宙奧妙的雄偉風格。這時出現了一系列代表的畫家:荊浩、范寬、李成、關仝等等,他們都以這一觀念直覺地證悟和觀照審美對象。尤其是郭熙《林泉高致》中的論述,以及其完成於1072年的《早春圖》,都闡釋出北宋時期的山水畫觀念,即:山水畫不僅是表現自然美景的媒介,更重要的是傳達人們對於自然秩序的更深層次的理解。

南宋米友仁(傳)雲山墨戲圖北京故宮博物院局部

十一世紀,以蘇軾為代表的新興文人階層出現,他們開始在「常形」和「常理」之間作出根本的區別。在他們看來,繪畫是自我表現而不是客觀再現。五代時被謝赫所強調的「氣韻」也被歸為是藝術家個人的、獨特的品質。同時,郭若虛在《圖畫見聞志》中也強調畫家「人品」與「氣韻」之間的必然聯繫。換句話說,蘇軾、郭若虛等人所強調的畫家特質,實際上是對畫家身份的限定:並不是任何人都可以成為優秀的畫家,只有文人高士才被認作是真正的畫家。

在這些新興士大夫的推舉之下,那時的文人對待山水畫開始出現新的變化。米芾就曾獨創了「雲山」系列的精緻山水,這種逸筆草草的畫法和對待山水的自由態度,給元代畫家帶來了深刻的啟發。倪瓚在一段討論畫竹的文字中,就對繪畫的「形似」問題作出回應:

「余之竹聊以寫胸中逸氣耳,豈復較其似與非,葉之繁與疏,枝之斜與直哉?」

元倪瓚容膝齋圖台北故宮博物院

倪瓚的文字表明,在繪畫上,不能僅以形似對待,這也反映出那時大部分畫家或繪畫理論家的思考。元代畫家在繪畫上作出的巨大推進,是他們摒棄了對「形」的密切關注,更加注重「形似以外」或「超越形似」的涵義。羅越在面對宋元山水畫的區分時說:「宋代畫家,把自己的風格當作一種工具,來解決如何描繪山水的問題;元代畫家,把山水當一種手段,來解決如何創造風格的問題。」因此,元代山水畫的變革,意味著繪畫更加偏向於書法性的、主觀性的表現形式,這種山水形式一度成為流行。

明清時期,筆墨逐漸成為最為文人看中的核心要素,尤其在董其昌的時代,更是如此。在他本人揭示有關真山真水與山水畫之區別的名言中,也同樣地暗示云:

「以境之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水絕不如畫。」

董其昌的這番言論,表明筆墨在山水畫中所占據的重要位置。事實上,對於繪畫中筆墨的關注,在元代開始就被強調,到了明清時期,此風更甚。因此,羅越將明清時期的山水畫總結為「藝術史之藝術」,這時的畫家熱衷於前代畫家的經典圖式,而無明顯的創造。直至清初,「四王」們依舊在堅守傳統的程式,甚至是「一樹一石,無不與古人血脈相通」。

元黃公望富春山居圖台北故宮博物院局部

五.小結

的確,中國人對待山水自古至今都蘊含著一種特殊的情感。從最早的山水詩、山水文學發展到後來的山水畫,每一次變化都反映出人們在對待山水上所進行的深切思索。對於山水本身而言,彼此之間互為暗示或呼應:水是山之「脈」,山因水而「生動」,而山是水之「面」,使水顯而易見。山同時藉助水傳情,水也以山達意,兩者相得益彰,充滿和諧韻律。當山水轉為山水畫時,山水畫就成為了人與自然之間的重要媒介,「自然山性即我性,山情即我情」,「凡畫山水,最要得山水性情」,畫家與自然之間也建立起最為親密的聯繫。