紙馬是為死者燒的,也是為生者,它既是風俗里為死者指明方向的儀式,也讓活著的人感到自己有好好和逝者告別。它是生者和死者最後的相處與連接。馬應該像馬,人也應該像人。人死應該哀悼、紀念、送別。

01、一馬難求

人死後,次日要到大路上燒一匹紙馬,馬頭要朝西,為逝者指路,這是山東萊蕪一些鎮上的風俗。

紙馬和真馬一樣大,純手工,要先用高粱杆搭骨架,再往上糊紙。這個冬天和往年都不同,各鎮上一馬難求。死去的人太多,扎馬人的手跟不上。

寧強是萊蕪口鎮上公認手藝最好的扎馬人。為趕工,他扎一匹紙馬的時間從三四天縮短到一整夜。他和妻子魏媛,都50來歲,1月初已連熬三天三夜。

下午3點,魏媛在店門口削高粱杆。她手拿鐮刀,削去成片雜枝。馬架子必須用高粱杆,易燃,好彎折。他們親戚家有一小塊高粱田,遠不夠供給,要常跑去各處陌生人田裡撿。

她又把其中一些杆剖開,去芯,落下許多片狀、飛薄的長條。她說這樣削好的杆子軟,又不容易斷。

晚飯後,寧強開始扎馬的骨架。地上放著個X型鐵板,四角豎起四顆釘,是用來固定馬的基座,上面將長出一匹和真馬一樣大的「馬」。魏媛說,從前人扎馬不過現在的一半多大,這幾年不知怎麼,馬越扎越大,或許是人們覺得大馬更體面。

寧強拿起些沒去芯的硬杆子,砍短,幾根捆一起,捆成馬的四條小腿,戳在四根釘子上。他又拿兩根去了芯的軟杆子,接起來,讓兩根杆在連接處重疊一小段,用錐子扎透,再用木籤穿過洞,兩根杆就穩固相連,成了馬的大腿。他依此做出四條大腿,再依此把大小腿相連。連接時,他讓馬的前腿筆直,後面兩條大腿向前傾,和小腿形成大約160度角。

四條腿各自向上長成了,寧強拿杆子將四根杆的頂端一一相連,呈一個長方形,形成馬背。他又分別在兩條前腿、兩條後腿的大腿處,各橫一根杆,那是馬肚子的高度。

紙馬平常賣100多元,漲到了300到500元不等。1月初,一個男人來店裡,說父親過世了,願出1000元,只求買到馬,但他們實在扎不過來,拒絕了。最後,那男人只好用一團乾草替代馬燒掉,聽說至今愧疚,覺得對不起父親。

類似的故事在這個冬天,像空氣瀰漫在小鎮上。一位大叔賣花圈、出租水晶棺、開殯儀車,還在葬禮上給人放音樂,12月底的一晚,他接到求助,天亮前要為一戶人找到紙馬。他給7家店打電話都沒有。後來終於找到了一匹,在20公里外的另一個鎮。他半夜開車去取馬,進村時迷了路,兩小時才取到馬。

幾天後,又有一戶來找他,讓幫找葬禮上家屬穿的白袍。他妻子去一家店裡問。店主說沒了,給她看十來台掛著細密白絲的織布機,說現在布也織不過來。店主只塞給她一袋布料少的白帽。

02、馬的成長

魏媛坐在空地一角,正用兩個盆刷碗。她和丈夫晚上扎馬,白天還要跑葬禮,幫襯同樣忙不過來的同行,出租成套的餐具再拿回來洗。她正洗的碗就是上午葬禮上用過的。反倒是自家的碗她沒空刷。地上堆了三四摞粘著殘羹的碗、碟、盆。

她也好幾天沒給小女兒洗頭了。那女孩11歲,雙腿殘障,靠一個四方架子在房間裡移動。父母不在時她會看店,並且看得非常好,沒有人和她砍價。她是屋子裡話最多的,愛和姐姐拌嘴、打鬧,和父母撒嬌。一天她說,媽媽,你再不給我洗頭,我頭上都要長虱子了。她的姐姐上高中,不上網課時也幫著做紙紮。

這天是扎馬的第二日,傍晚,寧強要把馬身搭完整。

他從地上挑出兩根極長的竿,一根搭在長方形馬背上,另一根搭在標識著馬肚子高度的,前後兩根橫杆上。他抓住馬背那根竿的後半截,往下彎,竿垂成一道弧線,彎曲處綻開,表面的皮炸起,但竟沒有斷。他又把馬肚那根的後半截向上彎。兩根杆交疊在一起,形成了圓潤的馬屁股,他用白塑料繩一道道纏緊交疊的那段。

再下一步是搭馬脖。他走到馬的前腿處,確認馬背那根杆,剛好穿過長方形的中線。他用竹籤把交點固定,然後手握馬背杆遠超出前腿的那部分,啪一下向上折,再用馬肚上支起的兩根豎杆夾一下再次固定,這根斜出的杆就是馬脖的支架。

最後是做馬頭。他挑出兩根細杆,彎折成兩個梯形,交叉成上窄下寬的「X」,再抽一根細杆在交點處繞一圈固定。馬頭就成了。窄的一側是馬嘴。他把它一端連接到馬脖的支架上。

馬的各個部位已大體成形。此後他不斷往架子上添細薄的軟杆。馬身上橫著添兩圈,豎著添三圈,漸漸像個鏤空的圓筒。他也拿許多細杆,一條條連接小腿和馬身,再一條條連接馬身和馬頭。馬的腿和脖子,漸漸從一根骨骼長成了完整的輪廓。

整個骨架兩個多小時才搭完。這期間,寧強不斷蹲下、從地上挑杆子、用自製的一把寬木尺量杆長、站起來固定位置、用繩綁或用錐扎、連接好、再蹲下挑杆子。

紮好後,杆子要先干透。馬本該晾一天風乾。如今時間緊,魏媛就拿吹頭髮的吹風機吹。

03、馬應該像馬

關於死亡造成的緊迫,紙馬可能是其中最不殘忍的。鎮上的殯儀車司機們對此最有發言權。他們說,從沒見過這樣的光景,死去的人那麼多,怎樣抓緊都拉不過來。其中一位做這行50年,最多時,每月也只接到20來單。但從2022年12月中旬起,他一天就要完成兩三單,更多的只能推掉。

萊蕪只有一家殯儀館,平日裡一天最多燒40來具,但最近每天有100多人排隊。殯儀館8:30上班,16點下班,期間死者燒不完。據說60公里外,章丘不少死者在當地排不上,也拉到這裡。每天16點殯儀館下班後,辦手續的窗口前就開始排第二天的隊,家屬們帶上小馬扎,在寒風中坐一夜,直排到次日一早。有人家派出三個人輪換,還有人負責送飯。

「多虧了一個痞子,讓大家吃上了飯」,一位殯儀車司機說,鎮上一個流氓看中了商機,半夜在一旁開流動餐車,賣饅頭和炒菜,價格翻倍,但是大家感謝他。

1月4日,殯儀館提早到5:30開爐,每天最多燒完150人再下班,又規定外地來的,若沒帶遺體就不給開單。這樣情況才緩解,夜裡沒人排隊了。

然而白事還要辦,有關白事的一切仍緊缺,寧強和魏媛還是要夜以繼日地扎馬。

馬的骨架干透後要「打襯」,就是往上糊報紙。漿糊要現做,用自家麵粉。原本他們用放久放壞的,最近單量大,壞麵粉用完了,就開始用好的。魏媛拿一個鐵盆,倒進水,一手從牆角袋子裡抓一把麵粉,一點一點往盆里碾,再用粗木棍攪合,直到最小的麵疙瘩也消失了。她把盆放爐子上燒。煮沸了,端出來,熱氣騰騰的,屋裡一股面香味兒,像端出一碗飯。

魏媛蹲下來,擺出一個小木桌,又抱來厚厚一大摞報紙,在桌上給報紙刷漿糊,再貼到骨架上,刷一張貼一張。糊到馬脖時,她前跨一步,兩手拿著報紙往上糊,像在給馬戴圍脖。糊好了,她拍拍它,摸摸它,直到紙平整。馬茁壯起來,看不出裡面僅僅是骨架,漸漸像實心的。

後來魏媛開始往上貼超市廣告、女兒的數學卷子、鎮上發的通知。

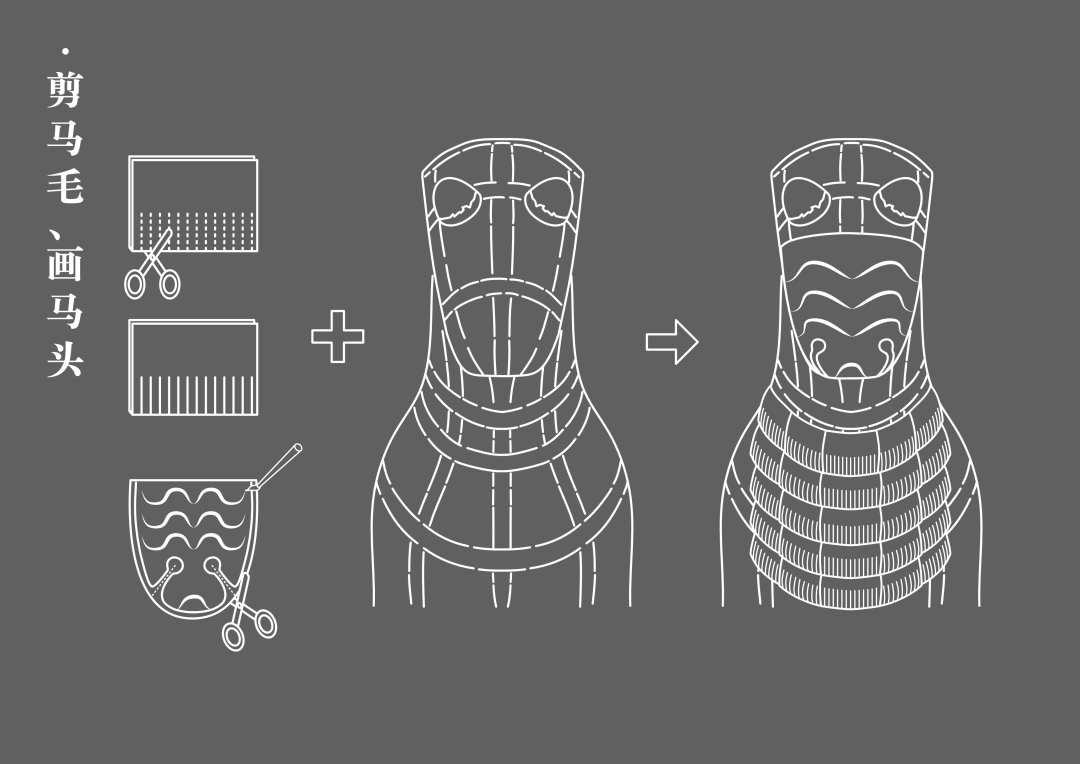

這時寧強到了外屋,拿毛筆沾墨,在白紙上畫馬頭。他拿一張半圓形白紙,沿著圓弧畫一條線,中間畫三道三折的波浪線,再用錐子捅出兩個鼻孔,圓頂上畫兩顆門牙,這就是馬的上半邊嘴。他用一模一樣的畫法,只不捅鼻孔,又畫出下半邊。

他剪出四個三角形,分別作馬兩隻眼的上下眼皮,在斜邊的正中央剪出一道凹弧作眼窩,沿斜邊畫線,勾勒出上下眼瞼。

另兩個半圓,他攢成上寬下窄的紙卷,一會兒要插到馬頭上作耳朵。

寧強畫線不一定直,也不一定粗細一致,墨時濃時淡。但他強調馬要畫得真實。他拿起手邊一張粉紅色的,鎮上發的通知,剪成小片,分別粘進馬的耳朵眼和鼻孔處。他指指我的耳朵:你看咱人的鼻孔和耳朵里是不是發紅?我說是。他嘿嘿笑,說馬也一樣,所以要貼點紅紙才像真的馬。

他用漿糊把馬的五官一一粘上。粘到馬的上下眼皮時,他讓那四個巨大的三角形兩兩斜邊相接,拼成兩個更大的正方形,覆蓋了馬的上半張臉。斜邊上剪下的凹弧對齊了,成了橢圓形的眼窩。

馬的眼睛要用雞蛋殼做。牆邊一個塑膠袋里裝著十來個蛋殼,平時做飯用完攢下的。他們早早把每個蛋殼分兩半,把邊緣剪平,再在開口那端糊一層白紙。寧強掏出兩個蛋殼,把白紙那面粘在眼窩處,在上面畫圓、塗黑。馬的眼睛有神了。

寧強有時候也做羊,他說羊眼塗黑時要留白,馬眼則是全塗,一定要區分開。

他也常做牛。按當地習俗,男的過世只燒馬,女的還要多加一頭牛,因為女人洗衣服會有髒水,牛能把髒水喝掉。

他還做過無數其他動物:刺蝟、蛇……因為當地有些算命的說法。一次,一個女人求他們給做個1米46、穿運動服和球鞋的小人,開價600元。魏媛說,這不是錢的事,要是你很著急,只有我能幫你,那我就願意幫你。為給1米46的小人配上大小合適的鞋,她和寧強就試了一晚上。最後只收了200多元。

寧強做了20年紙紮。最早是他爺爺傳給他爸爸,爸爸去世後媽媽扎,媽媽去世後他扎。他說沒人教過他,他是從小看會的。

魏媛說,這一帶也有其他幾家扎馬的,但扎得好看、規範的太少。她說起另一個鎮上,有人只紮成小馬駒大小,平常沒人要,如今卻和大馬賣一個價,還是賣得好。她搖頭說那人做事「不符合標準」。

她又說另一些同行,把馬扎得像羊、像狗、像犀牛。「就算扎得小,馬也應該像馬,而不是像狗。」

半成品馬站在那兒,兩隻耳朵支棱著,裡面的粉紅色朝天,插在頭上有點像喇叭花,站遠看,整個馬頭又有點像米老鼠。馬一身報紙,背上是五顏六色的超市廣告,肚子上是數學卷子,兩個鞍上印著鎮上的通知。

一位萊蕪的殯儀車司機,有天在火葬場門口被一個人攔下。那人說,無論多少錢,求你跟我回家把遺體拉過來。那人實在找不到車了。這位司機,和其他兩位司機都親眼所見,人們通宵排隊的那一周,很多遺體被擺在殯儀館的地上。因為車拉不過來。司機們只能拉來一個,放地上,再回去拉下一個。

遺體有的只套了袋,有的下面還墊了擔架,每袋旁邊站一名家屬。一個司機說他看到至少100具,另一個司機說是50具。說100具的那位還記得一個小女孩,看上去十一二歲,背書包,站在父親的遺體旁。隊伍緩慢向爐子移,她拖著遺體,在隊伍中一點點往前挪。

第二天下午,寧強和魏媛一起給馬貼毛。毛是魏媛提前剪的,把白紙裁成長條,在一側剪出細細密密的穗。他們把漿糊刷在馬身上,把穗一條條粘上去。

馬漸漸生動了。細密的白穗覆蓋了底下雜亂的色彩。偶爾過陣風,馬毛微微抖動,遠看甚至威風凜凜。貼完,魏媛翻出一個大紙箱,裡頭是各色各形狀的紙,她拿出淡黃色的一串穗,粘作馬鬃;紅色的一長條作轡頭;翠綠的長方形作馬鞍;粉紫色的長方形作馬鐙;還有些翠綠色的小花,她自己折的,粘在馬的耳邊、身子兩側、尾巴邊作裝飾。

現在,這紙馬的確像一匹真正的馬了。潔白、高大、毛茸茸。它不再只令人想到某種古老的、早晚要被淘汰的風俗。它的確是某種生命。它不是數字、政策、文件、口號、冷冰冰的語言,它是雞蛋、麵粉、女兒的數學卷子、人手的不斷勞作、一天一夜的時間。

我開始覺得馬燒了可惜,問魏媛會不會也這麼想。她咧嘴笑:「幸好人家燒,我們才有錢賺。」

我問她是否親眼見過燒馬。她說那見得多了。有時人家忙不過來,寧強還親自去幫著燒。

04、兩場葬禮

1月7日一早,我去20公里外的楊莊鎮參加一場葬禮。逝者是位95歲的男人。早8點,逝者家門前大道上已站了20來人。路中央橫掛輓聯,一旁立花圈。門前擺兩套桌凳,有人給大家做飯。

一位老人立在桌前,用毛筆在一張長長的宣紙一頭寫下兩個大字:「誼助」,再一列列寫下30多個名字,都是來幫忙的村民。

現場有樂隊,6個人:一個嗩吶,一個電子琴,兩個鑔,一個梆子,一個雲鑼,穿黑襖,或站或坐,在門前等待。

到9點,遠遠來了一個人,來贈花圈。樂手們迅速圍聚在門口,對著大門奏起哀樂。十幾位白衣、白帽、腰間系麻繩的逝者親屬在樂聲中列隊走出,為首的幾個拄一根纏了白布的木根,彎著腰向前走(按習俗,死者的近親屬是「重孝」,行走時不能直起身),後面的人緩慢跟隨。隊伍走到新贈的花圈前,伏地一次次拜謝,再慢慢起身走回房子。

之後,每過大約10分鐘會來一位新客人,然後樂手吹奏,人們列隊出來拜謝再回去,一上午重複十來遍。中午大家在門口吃飯。下午1點,再繼續重複這樣的儀式。

下午,人越聚越多了。全部是老人,穿著花花綠綠的棉襖、戴著毛線帽。門前有人在記「人情薄」,老人們到了都會去看一眼,那張桌從早到晚總圍著一圈人。看完,老人們散開,三三兩兩站著、坐著,多數時候不講話,像是來曬太陽。

樂隊裡一位女性唱了段豫劇,大家鼓掌。嗩吶手表演《百鳥朝鳳》,又是掌聲。表演吸引了過路的年輕人,和一對抱著孩子的夫婦。他們看了一會兒又走開。留下的仍都是老人。

偶爾在儀式的間隙,老人們談論死亡。一個問,到底人誰該死誰不該死呢你說?另一個答,人太脆弱了,說不行就不行。

三個老人圍一圈,討論逝者的死因。一個說,他不是新冠,是心臟不好。另一個說起這幾天,鎮上她熟悉的某某、某某和某某都走了,也不知為什麼,有人沒去過醫院。她們又聊了會近日裡聽聞的死訊。最後,一個老人說,今天這老人「有福氣,走得不痛苦」。

我想起到萊蕪之前,在我家,即便是喜慶的場合,如父親的生日會,人們也聊到死亡。現場一位客人說,他父親在醫院昏迷,很久才等到呼吸機。我母親說姥爺也躺在醫院,有意識,但已不能說話。姥爺擺手讓拔管,她做不到。說到這裡她哭了。她和那位客人交流鼻飼、氣切抽痰。他們給彼此看自己父親躺在醫院的照片。

葬禮一直持續到下午3點半,一天裡,奏樂、列隊拜謝、回房子的儀式重複了不下30次。到第10次時,我覺得「喪事簡辦」的倡議不是沒有道理。但到第20次時,我感到這繁瑣有其意義。在很多地方,人死就死了,至少在這裡,一個人的死還能被認真對待。人們為它聚在一起,把動作重複了一遍又一遍。

除了奏樂聲,儀式始終沉默。但在下午2點時,人們要在樂聲中列隊走出幾百米遠,在大路上燒一個紙轎子。那段路上,人們第一次大哭。那條隊最長,死者所有的親屬都加入,30來人的哭聲在鄉間大路上迴蕩,就像把死亡徹底、明明白白、毫不遮掩地攤開在太陽下。所有樂手在一旁緊跟隊伍,嗩吶的尖銳一刻不停,鑼聲沉沉,不時響起,直到燒轎子的火燃盡,人們再一次轉身走回房子。

嗩吶手是樂隊裡最辛苦的一位,音量也最大。他的腮一次次鼓到很高,看得出用了極大力氣。間歇時,他說,最近活太多,找不到人組樂隊,他急得手機都摔壞了兩個。原本一場葬禮要配3個嗩吶,一起吹顯得氣勢磅礴,今天只有他一個,他哀嘆效果不好。

前一天,有7家來找他,他只能接1家,給同行4家,還有兩家只能推了。那兩家最後只能放音響。

第二天,我在口鎮參加了一場這樣的葬禮。早9點,有人按開音響,哀樂被播放出來,是從前樂隊在葬禮上吹奏的錄音。院裡的男人們沉默地跪著,裡屋的女人們圍著棺材,伏地痛哭,每一次抬頭時神情淒切,隨哭聲一下下拍打著棺木和地面。

音樂突然停了,好像是音響壞了,它發出「滴滴滴」的聲音。

音響突然震了一下,發出一個機械的女聲播報:「隨身碟模式」。它不知怎麼又好了,重又接著播放。

05、燒馬

那天下午,我在另一場儀式上見證了燒馬。這儀式單為燒馬,就叫做「指路」。一個黑衣服的男人扛著馬,走在最前面,身後跟著30來人的一列隊,人們像葬禮上的隊伍一樣,披麻戴孝,為首的幾個人拄著木棍,彎腰向前走。

隊伍走出300來米,停下了。男人把馬頭朝西,放地上,又在旁邊放了彩扎的紙人和一摞黃紙。他用打火機點燃黃紙,兩個人在一旁用鏟子把燃燒的黃紙鏟起來,引向馬。

馬燒起來了。頃刻間,先是兩腿斷了,跪下來,兩個人用鏟子把馬背壓下去。

馬融入火中,一秒消失了。人們伏地痛哭,1分鐘後又慢慢站起,走回去,留下4個男人鏟起黃紙,加速燃燒。地上升起暗灰色的煙。

火滅了。一個男人鏟起路上的一抔土,埋住灰。

男人們走了。地上突起一個小土包,像一個微小的墳墓。

文中寧強、魏媛為化名

感謝阿離、韓隆鈺對本文的幫助