頂崗實習是職業教育中的重要一環。每年的畢業季來臨前,大量的職校實習生走上工廠流水線。但校企逐利、缺乏保障下的實習,讓一些學生成了廉價的勞動力。連續的夜班和加班後,今年7月,湖北十堰漢江科技學校一名17歲學生,在工廠實習期間跳樓自殺。經歷了盤剝、剋扣和高強度勞動,一些職校實習生試圖從流水線中掙脫。

01

再也受不了了

林陽義決定逃跑。兩個月來,他在腦海里把步驟預演了好幾遍:等這天下班,回宿舍收拾東西,工服不脫,混在人群里跑。他在灰白色的工服口袋裡揣了一包軟「中華」,如果被工廠門口的保全攔下,就遞上它。順利的話,逃離這個地方,只要15分鐘。

這座電機廠位於山東省濟南市,轟鳴聲和機油味里,17歲的林陽義面無表情地站在傳送帶前,他左手拿起一台電機,右手攥著插頭插入其中,用腳踩下啟動器。每天工作超過12小時,一套工序重複近5000遍。

傳送帶載著電機緩緩向前,這條流水線上的23名工人,13人都是和林陽義同齡的學生,個個面無表情。

他們都是濟南一所公辦全日制中等職業學校的學生。林陽義讀機電專業,2019年,中專學習的最後一年,學校開展「產教融合」項目,林陽義和同學們被要求進入這所工廠進行為期一年的頂崗實習。

招生簡章上,電機廠是常年和學校合作的本地知名企業。中專二年級的暑假,第一次聽到關於這家電機廠的實習介紹時,林陽義很滿意——每天工作八小時,每周休息一天,不加班,工資計件。他的父母都是工廠普工,他也計劃以後當名電工,「靠手藝吃飯,工作不忙,工資也不錯」。

進廠之前,林陽義咬咬牙花40多元買了一包中華煙,他雖然不抽菸,但覺得進廠拜師,學好手藝,煙是少不了的。

校企合作下的「產教融合、工學交替」已經成為職業教育的一種常見辦學糢式。按照《國務院關於大力發展職業教育的決定》,中等職業學校在校學生最後一年要到企業等用人單位頂崗實習,高等職業院校學生實習時間則不少於半年。

在廣西,17歲女孩楊曉林幼教專業,也被學校要求進工廠實習4個月。今年4月底,在班主任帶領下,大巴載著楊曉林和近百名幼教專業的女學生們從桂林出發,十幾個小時後,車輛在廣州一工業區停下,楊曉林和同學們這才第一次被告知具體工作內容——製作和包裝驗孕棒。

到工廠的第一天,跟車的班主任離開了。一個操著廣州話、戴著人力派遣公司工牌的陌生男人成了女孩們的「駐廠老師」。承諾的4人間宿舍變成了10人間;16元的時薪變成13元。後來在車間,楊曉林遇到了同樣來自河南、雲南和貴州的職校生,「一條線上,只有一個老員工,全是年輕的學生臉。」

林陽義的興奮勁在進廠第一天就消失了。沒有任何培訓,第一批到廠的100多名學生當天就被安排上了流水線,林陽義的任務是給電機鐵芯刷上深藍色塗料,塗料氣味刺鼻,即使戴著口罩他也不住地咳嗽、眼睛涌淚。流水線一側的板凳通通撤了,班長的解釋是:坐著不方便幹活。第一天過後,流水線上的學生就少了一個,「跑路了」。

繼第一批機電專業的學生之後,旅遊、化工、計算機專業的,越來越多的學生被送進這家電機廠。日產量在林陽義剛進廠時還是3000,第一個月末就變成了4000,第二個月直接加到5000,最高的時候加到7000多。林陽義跟老員工打聽,對方說往常產量最高的時候5000多。

四天,林陽義磨穿了一雙棉手套。工廠勞保用品發放更新慢,最誇張的時候,一次性口罩林陽義戴了半個月,「臭了,戴上都聞不到刺鼻的塗料味。」

那包煙在他口袋裡揣了幾個月都沒能派上用場,他的工作,「有手有腳就能做」。一旦上了流水線,一站14個小時,不能說話,行動電話上交,上廁所打報告。轉子繞線、器件組裝、電機測試,林陽義在十幾條流水線上交叉忙活。

「我 X,老子不幹了!」幹了快一個月,流水線上一男生突然扔了手裡的工具,頭也不回地走出車間。

進廠前的所有承諾最終都成了泡影。第二個月,學生們也要開始倒班了——中班凌晨兩點半下班,夜班則天天是大通宵。不到一個月,跟林陽義同批入廠的學生又跑了十幾個。

林陽義決定逃跑的那天,在流水線上挨了批評:動作要標準!他的速度不得不慢下來,每天5000的產量要求又逼在眼前,他手忙腳亂,下游流水線的責罵和督促聲稀稀疏疏在耳邊向起來。

他再也受不了了。

晚上九點,班長剛通知完下班,林陽義跑出車間,顧不上買晚飯,直衝向宿舍,毛巾、褲衩、肥皂盒通通丟進行李箱。路費不夠,他找同學借了50元。

還沒踏出宿舍門,舍友的一句話拉住了他:你不打算要畢業證了嗎?

02

學生工更好「拿捏」

「一個學生工嘴上說要走,提了3-4次,一般都不會離開,到第5次或第6次才可能會真的走。」26歲的王寅對這些操作和心理變動可謂「熟門熟路」。

兩年前,以公司合伙人的身份,王寅加入到一家人力派遣公司,主營校企合作外包業務。每年的6、7月份和11、12月份,大量像林陽義和楊曉林一樣的「准畢業生」走出學校,進入工廠實習,王寅扮演的就是連接工廠和學校的角色。

河南、河北、海南和東北地區的高級職業學校、普通中專和技工學校,王寅所在的公司一年要對接上百所,大多是民辦類院校。

「學生工」是人力派遣市場上的香餑餑,中職院校的學生從學校無縫銜接到工廠,價廉、量大且穩定,有時比大齡社會工更能勝任工廠智能化的操作要求。一到夏季南方水稻收割期或臨近過年,企業遇上了巨大的用工缺口,王寅總能接到工廠的電話,希望能儘快介紹一批學生工。

2016年,教育部等五部門制定的《職業學校學生實習管理規定》中提到,學校不得通過仲介機構或有償代理組織安排學生實習。

但在王寅看來,這一規定在實際操作中並不具備足夠的約束力,「如果學校想從社會實踐中抽成,一般都會選擇跟我們合作」。勞務公司通常會換個「馬甲」——以科技公司或諮詢公司的名頭出現,「學生表面上是簽給了這些公司,實際上被派給了工廠。」

每年王寅都會大量聯繫中職院校的招生老師,通過他們找到校長或校董——「電子商務專業的推薦到電話銷售崗位;學計算機的就說這工廠靠智能化製造,需要電腦操作」,「很少是完全對口,大部分都是『指鹿為馬』」。

「工時」、「工價」、「包車路費」都是勞務公司和學校最在意的因素。和同業公司競爭同一所學校的學生時,王寅代理的是一家工作時間10小時的電池研發和製造廠,在時薪一樣的情況下,不敵另一家代理富士康的勞務公司——12-14小時的工作時間,意味著更豐厚的抽成空間。

把學生送上流水線前,王寅經常需要扮演企業 HR的角色進校宣講。「10鐘點工作制」、「1.5倍加班工資」、「一周雙休」是基本話術。為了讓工廠生活更具吸引力,他還會準備一些誘人的工作餐圖片,把工廠里為數不多的女性員工組一個大合照,「基本上都是吹得天花亂墜的」。

王寅迎來第一筆「大」訂單是在半年前。他把海南一家汽修技術學校的100多名學生送進了西安一家國產品牌汽車製造廠——學生每天工作8—15小時,基本工資1450元,8小時外加班工資1.5倍。

按照當時的行情,勞務公司通常抽取500~600(每人每月)的管理費,勞務公司和學校各派一人駐廠,統計出工情況。這次的工廠加班「兇猛」,因為花了不少功夫「安撫」學生,公司從學生工資中收取了1300元的管理費,學校則扣除了每人每月200元的「人頭費」。6個月後收入管理費78萬元,公司還不忘「給駐廠老師分一點,渠道老師分一點,學校也象徵性給一點」。

一年時間,王寅一人談下的合作就有十幾所學校,來自各地的職校學生,經他搭橋,大多被送到長三角和珠三角地區的工業區,以及天津的自動化產業區。

「學生工通常比社會工更好『拿捏』」,王寅知道,這也是工廠喜歡用學生工的重要原因。遇到一些「刺頭」學生時,「他們(學校)可以記為曠課、開警告處分,乃至是勸退」,和學校接觸時,有老師曾告訴他。

事實上,一張畢業證就足以「震懾」住他們。進廠之前,楊曉林曾跟老師提出過申請,希望能自己找幼兒園進行實習。可班主任的回答卻讓「自主實習」聽來困難重重——要經過學校審批,還要去教育局簽字。對方不忘提醒她,「不實習的話拿不到畢業證,就算考到大專也不能讀」。楊曉林最終接受了統一安排。

在製藥廠實習的日子,勞務公司的仲介承擔了學生們的督工工作。每天早上不到七點,男仲介都會用鑰匙開門進入女生宿舍,叫醒學生,清查宿舍,確保每人都上了工。

超過10小時的日工作時間,通宵夜班,身體過敏……不到一個月,楊曉林就動了回家的念頭,但身份證和銀行卡被仲介以「登記發工資資訊」的理由收走了,遲遲沒有發還——這在教育部的文件中是被明令禁止的。

林陽義的逃跑計劃也卡在了畢業證這關。他在進廠之前就被老師告知:不完成實習,不能拿到畢業證;工廠根據學生的實習表現打分,評分低的,也拿不到畢業證。

至於那些最早逃離流水線的學生,他後來得知,有人輾轉被送到了其他工廠,「一樣是上流水線,一天干12小時」;有人則是直接被告知拿不到畢業證。

那天晚上,面對身後舍友的發問,林陽義猶豫了——在學校待了兩年,就為了這個畢業證,一走就什麼都沒了。父母比自己更看重這張畢業證,「你跑,你爸媽也會打死你的」,舍友進一步勸他。林陽義只能擱置了逃跑計劃。

03

「好像從世界上消失了」

對林陽義來說,「留守」並不意味著服從,反抗從未停止,因為壓榨每天都在發生。

車間裡的工人通常分為三類:正式工、鐘點工和學生工。下午5點,鐘點工下班了,6點,正式工也走了,流水線上只剩下實習生,為保證流水線不停,實習生需要持續工作,等到18:30的夜班員工接班,晚上9點,他們才能下班。

加班是流水線的常態。如果要平穩度過一天休息日,那意味著要提前把產量干足。2019年的國慶節林陽義得到了一天假期,在那個假期到來前,午飯時間被取消了,他一連加班五天,只有第一天吃了午飯。

一路飆高的日產量讓人難以負荷。有時候中午吃頓飯的功夫回到流水線,林陽義發現傳送帶轉得更快了,自己「拼了命干也跟不上」。他很快發現了端倪——傳送帶下藏著的速度調節按鈕,班長總趁員工離開時調快它。後來只要發現不對勁,林陽義就偷偷調回常速。

工廠生活里,有時候比勞累更難忍受的是恐懼。體驗過十幾種工序,林陽義最不想去的是倉庫。遇上堆高機不夠的時候,實習生們就會被派去倉庫徒手搬箱子——一個裝滿了電機的木箱重上百斤,六個男生合力才能搬動一個。在這裡,林陽義曾親眼見過學生被木箱砸中;也有手推車傾翻撞倒學生。受傷的實習生們被送到醫院,好在只是皮外傷,休息一下午,第二天就被催著上了流水線。

林陽義是實習生里出勤多,幹活快,處罰少的那類。第二個月末,他拿到了人生第一份工資——1400元,林陽義難以接受,他找其他同學打聽一圈,也都1500左右。

林陽義的母親在電子廠工作十幾年,總碰上工資少發的情況,因此母親總是自己計件,一旦少了就去找領導,領導大多會表示,「算錯了,補上補上」。這之後,林陽義也給自己計件,但沒想到,下個月他幹得更多,到手的工資卻更少了。

因為工資問題,林陽義沒少跑主任辦公室。「你算錯了」,最初對方還會平靜回復他。但去的次數多了,主任便怒了:你幹活不行,毛病不少,不想干就別幹了!

「工資計件」、「不上夜班」、「不加班」……進廠前自己得到的所有承諾都變了。最初幾個月,抱怨和質疑常常在實習群里洗版。實習群由帶隊老師建立,所有實習事宜都需要跟他溝通。林陽義印象里,那是個上了年紀的老頭,一兩個月才在工廠露個面。

「同學們啊,你們實習是來學技術的,不是來享福的啊」,帶隊老師總是把這樣的話掛在嘴邊,「不實習拿不到畢業證啊」。

「那為什麼騙人?」和很多提出異議的學生一樣,林陽義的消息剛發出,就被踢出了群。

實習生們的意見最遠曾被反饋到了系主任處,但得到的回覆是:聽帶隊老師和領導安排。問題繞了一圈又回到原地。

在又一次請假要求被拒後,隔壁流水線上的實習生鬧了一場罷工。十幾個實習生聚集在宿舍討論,試圖跟工廠提出:「提高工資」、「真正按件計費」、「每個月休息兩天」。但罷工計劃在實施前就傳到了車間領導那裡。大部分學生扛不住壓力,在宿舍里坐了一個上午就放棄了。只有少數幾個人堅持了四五天,後來被記為曠工,遭工廠開除。

林陽義也嘗試過組織罷工。他有一次給自己流水線上的二十多個人發消息,但最後應邀來到宿舍的只有兩人,「其中一個還是來看熱鬧的」。林陽義並不意外,「沒有人真正願意罷工,害怕拿不到畢業證,這個小地方,大家都不想惹事。」

在工廠,人與人之間的聯結比想像中更弱。宿舍六個人住在同一屋檐下,卻因為上不同的班次,總是湊不到一塊,偶爾在食堂碰見,彼此打聲招呼。一天下來,林陽義說過的話不超過10句。他有時候忙得忘記充話費,行動電話被停機,就徹底斷了和外界的聯繫,「感覺像從世界上消失了一樣」。

重複勞動和超負荷的工時不斷啃噬他的耐心。林陽義越來越覺得自己像個機器人,「沒有思考」,「麻木了」,很多次在流水線上,轟地一下,他發現車間突然安靜下來,等到人群走出車間,他抬頭一看:晚上九點多了,「原來是下班了」。

如果說前半年還有抗爭,林陽義後半年的生活就只剩下了忍耐。「讓加班我就加班;讓罰我款就罰款;領導批評幹活不行,我立馬道歉」。他不再反駁,「因為要罰款你怎麼反駁都沒用,不管幹多少,工資只有那麼一點。畢業證最重要。」

父母了解他在工廠的遭遇,「全國的工廠都是這樣的」,他們淡淡地安慰他。

壓抑情緒得不到釋放。有段時間他變得易怒——食堂免費的綠豆湯沒了,他發脾氣;被扣錢了,他悶聲走進廁所,一腳甩向門板。又一次被車間領導訓斥後,林陽義失控了,他含著眼淚,「瘋了一樣」衝上宿舍五樓的天台——

視野之下是一條通向車間的小道,想像著自己的身影如何從這裡墜落,林陽義朝著眼前的水泥圍牆一步步靠近。

●林陽義待過的電機廠倉庫。

04

逃不出的流水線

回想起當時,林陽義慶幸自己沒有跳下去。因為恐懼,他退了回來,轉過身,呆呆地靠在水泥牆上。

高強度勞動極易粉碎一個人的意志。不是所有學生都能及時「剎住車」。

今年6月,湖北十堰丹江口市漢江科技學校90多名學生根據學校安排到深圳工廠學習,經歷了高強度的勞動和晝夜顛倒的作息後,實習的第15天,該校一名17歲中專生在深圳工廠宿舍樓從6樓跳下,不幸身亡。

去年11月,山東省沂水縣職業學校一名16歲學生,也在學校安排的工廠實習時墜樓身亡,警方稱疑因「有心理問題自殺」,此次實習也被指存在強制加班、實習崗位內容與所學專業不對口等情況。

林陽義覺得自己和他們的區別,只是差了最後一跳,「親身經歷了才能感受到那種絕望」。

2016年,教育部等五部門曾制定《職業學校學生實習管理規定》,要求職校生實習崗位應與所學專業對口或相近;除相關專業和實習崗位有特殊要求,不得安排學生加班和夜班;不得扣押學生身份證。遺憾的是,近年來,有關職校生實習中的「高危工種」、「加班夜班」、「收取人頭費」等問題依然頻繁見諸報導。

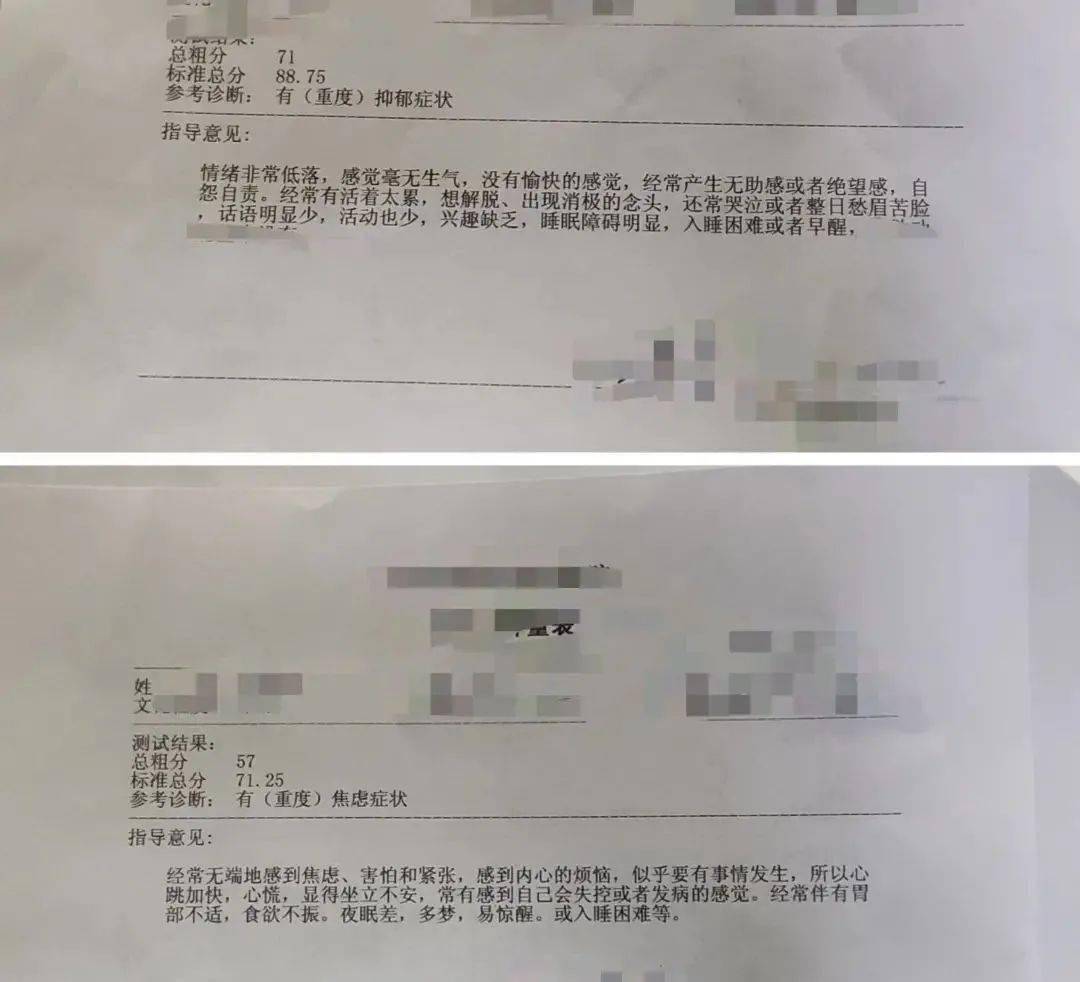

看到漢江科技學校自殺學生的報導,楊曉林哭了,「看那些細節,都像在看我自己」。在廠里連上夜班後,她出現了明顯的不適,嘔吐、發燒、食慾減退。她想請假,總不被批准,後來索性曠工。今年6月,從製藥廠離開後,楊曉林的精神狀況並未得到好轉,需要靠藥物入睡,前不久,她被確診重度抑鬱。憑藉醫院開具的診斷證明,學校同意她中止實習。

●楊曉林提供的診斷證明。

人力派遣公司的王寅不否認這其中的問題。從業之初,他原希望推動「三方共贏」局面。可他也發現,「越來越多時候,我們要去跟學校強調你們一定不能讓學生跑,然後跟企業保證你們怎麼壓榨都可以」,察覺到從業「心態變了」,今年年初,他離開了這個行業。

林陽義在2020年的夏末迎來了工廠生活的尾聲。8月的一天,他去車間上班,四五輛大巴車停在工廠路邊,穿著藍色校服的學生拖著行李箱從車上下來,他意識到,實習快要結束了。林陽義擦著學生隊伍經過,看著他們打鬧談笑,「像大學放假的感覺」,心裡說不出的滋味。

實習正式結束的三天前,在微信群里,林陽義和同學們才被正式通知了離廠日期。

那天中午,看到行動電話屏幕上車間主任宣布的日期時,所有人都沸騰了。林陽義有些不敢相信,他問帶隊老師,又跑去問班主任,得到肯定答覆,最終放下心來。那天下班後,林陽義一個人去販賣部買冰紅茶、乾脆麵、辣條,蹦跳著回到宿舍,舍友上夜班了,他一個人獨自慶祝。

流水線上的生活晃過一年,到這時,他所在的實習微信群里,48人已經剩下不到20人。

重獲自由的那天,凌晨四點半,天空還沒放白,林陽義拎著箱子逃出了宿舍。

他終於從學校捧回了那本畢業證,朱紅色的封面,他揣在包里,如獲至寶。他和同學一起約著報名了大專考試,少數幾個同學去當了保全,總之就是「打死都不想進廠了」。

繼續求學的念頭在這一年裡越來越強烈。之前在車間,有好心的老員工總喊他一起吃飯,「你跟我姑娘一樣的」,有一天他告訴林陽義,自己姑娘也17歲,剛上大學,「你這個年紀也應該在讀書,不應該在工廠」。看林陽義總打兩塊錢的土豆絲,那天他給林陽義加了個雞腿,五塊錢。

但父母首先站出來反對他。夫妻倆都在工廠兢兢業業幹了十多年,他們仍希望孩子進廠,找一份有退休金的工作。

和父母僵持、爭吵了數十天,最終,林陽義讀書的計劃止步於父親的一頓毒打,他妥協了。

那張畢業證也沒有發揮他期待的作用。因為中專學歷,他連續遭到兩家工廠的拒絕,「最少要大專的」。最終,第三家電子廠接收了他。

兜兜轉轉這兩年,他又成了流水線上的一員。

(文中人物為化名,實習生徐朝陽對本文亦有貢獻。)