神經現實:非營利性科學傳播組織,專注於神經科學、認知科學和精神病學等領域的深度報導和前沿解讀。

翻譯:武權

校對:EON

原文:Power Causes Brain Damage

如果權力是劑處方藥的話,那它的副作用列表一定很長:讓人沉醉其中,腐敗墮落。前國務卿亨利基辛格吃了它後,覺得自己性魅力無限大。認真地說,權力會不會給大腦帶來損害?

去年秋天,各色立法者來到為富國銀行舉辦的國會公聽會,將約翰·斯坦普夫(John Stumpf)送上火刑架。因為這位富國銀行前CEO沒能阻止五千餘名員工對消費者設定假帳戶。他們怒氣沖沖,每個人都想出了剝掉這位前CEO皮的新方法。但斯坦普夫極力抵抗。

儘管這個人有能力爬到了世界上最有錢的銀行的頂層,但他完全沒能力理解弄清楚這個大廳里的人到底要什麼。他是道歉了,但沒有表現出一絲愧疚和懊悔。他在藐視眾人嗎?非也。他在自以為是嗎?並非。他沒有誠意嗎?絕不。他看起來無所適從,就像個從斯坦普夫星球來還在倒時差的太空飛行員。在斯坦普夫星,遵從他的旨意是自然法則,5000人不過是個小數字。就連最尖刻的批評也沒有將他從迷夢中喚醒:「你純粹是在逗我」(威斯康星州的肖恩·達菲),「在這裡,我簡直不敢相信我的耳朵」(紐約的格里高利·米克斯)。

斯坦普夫腦子裡裝的是什麼東西?最新的研究換了個更好的問法:他腦子裡沒裝什麼?

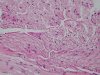

歷史學家亨利·亞當斯(Henry Adams)做過一個沒有醫學意味的隱喻:「權力是一種殺死患者同情心的腫瘤」。但這個比喻與醫學研究相差不遠。加州大學伯克利分校的心理學家達柯·凱爾特納(Dacher Keltner)在二十年的實驗室研究和田野調查後發現,受到權力影響的被試表現得和腦外傷患者類似——衝動性強,風險意識低。最關鍵的是,他們無法換位思考。

加拿大安大略省麥克馬斯特大學的神經科學家薩克溫德·奧比(Sukhvinder Obhi)近日也發表了同樣的看法。不過,奧比的研究領域是腦科學,而凱爾特納則是行為學。當他把富有權勢和權勢較弱之人置於經顱磁刺激儀時,發現權力會削弱一個特定的神經過程——「鏡像」。這是同理心的生理基礎。凱爾特納將這一神經學基礎命名為「權力悖論」:一旦擁有權力,我們就會失去我們最初需要獲取權力的能力。

這種能力的缺失已經反映在很多創意性的實驗中。一項2006年的實驗要求被試在自己的額頭上畫一個能讓別人認出的字母E。這個任務需要被試從觀察者的角度看自己。富於權力感的被試按照自己方便的方式畫E(讓別人看反過來的E)是其他人的三倍。這讓人想到了小布希,他在2008奧運會上作出令人難忘的舉動:他倒著升起了美國國旗。其他的實驗表明,權貴們在識別畫中人物的情緒以及揣摩同僚的評論方面表現糟糕。

生活中常常可見下屬學扮上級的舉動——包括有聲言語和肢體語言。這一現象讓權力帶來的問題更嚴峻,因為領導們可不會從下級那裡學到什麼。在凱爾特納看來,問題的關鍵實際在於當權者絕對不會模仿他人。別人笑的時候,我們也笑;別人緊張的時候,我們也緊張。這並不僅是有樣學樣的阿諛,而是共情。它讓我們對別人感同身受,也為我們提供了一扇走進他人心扉的窗。凱爾特納說,當權者不對別人的經歷感同身受,這導致了他所稱的「同理心赤字」(empathy deficit)。

鏡像神經過程是一種細微的模仿行為。我們完全意識不到頭腦中進行的這種行為。當我們看到某人做出某個動作,大腦中的相應部位就會點亮,作出同理反應。這讓我們很好地理解多種多樣的間接經歷。這也正是奧比及其團隊試圖在實驗中激活重現的:他們讓被試看一個用手擠壓橡膠球的視頻。

對不享有權力的被試而言,鏡像神經過程沒有任何障礙。他們在執行該動作時的神經通路信號強烈。但頗有權力的被試的信號就弱得多。

與其說他們的鏡像反應功能損壞,不如說被麻醉了。要知道,沒有一個被試擁有永恆的權力。他們只不過是些大學生,在被授權回憶掌權記憶時感到權力。權力的麻醉效果大概會在他們明白那只不過是個感覺時消退,所以他們的大腦也不會在一下午的實驗室之行中受到結構性的損害。但如果長期都沉浸在權力快感中,比如說,當華爾街上的交易員時時刻刻傳頌他們的偉大時,董事會送來工資外的提成時,福布斯雜誌盛讚他們的工作讓世界更美好時,他們的大腦可能遭遇了醫學上的結構性改變。

心理學

我在想,當權者是否可能只是不試圖換位思考,而不是失去這麼做的能力。奧比的後續研究可能給出了答案。被試被告知何為鏡像神經過程,並要有意識地努力增強或減弱他們的反應。奧比和論文共同作者凱薩琳·納什(Katherine Naish)寫道:「結果沒有任何區別」。在這件事上,努力是徒勞的。

這樣的發現令人沮喪。常言道,知識就是權力。但權力剝奪知識會讓人作何感想?

似乎最樂觀的可能就是這些改變僅僅在某些時候有害。研究者表示,權力讓我們的大腦有能力排除次要信息。在大多數場合,它是一種有益的助力。但在社交場合中,權力的副作用讓我們魯鈍。即便這鈍化對當權者或其領導的組織並不是絕對的壞事。蘇珊·菲斯克(Susan Fiske)是普林斯頓大學的心理學教授,她強有力地爭辯稱:權力削弱了人對解讀他人的需要,因為掌權者能調度、控制從他人手中奪來的資源。不過,在現代組織中,這類控制維繫於某種程度的組織支持。頭條新聞里行政傲慢的例子不勝枚舉,這表明許多領袖正面臨適得其反的愚蠢。

越不能拎清人與人之間的不同,掌權者們越依賴於刻板印象。其他研究表明,他們越看不清這些,就越依賴個人的判定。約翰·斯坦普夫在富國銀行看到每個客戶都有八個獨立帳戶。(正如他寫給雇員的話所說,八個帳戶真是好事——帳戶越多越好)。在國會辯護中,他說:「交叉銷售是不斷加深客戶關係的速記法。」(對密切客戶往來是件好事)

對此難道束手無策嗎?

是也不是。終止權力對大腦的損害並不現實。不過至少有一件事好辦,那就是終止享有權力的感覺。

凱爾特納告誡我說,只要權力影響我們思考的方式,那它的存在就不是一個職位,也不是權力關係中的位置,而是一種精神狀態。他的實驗表明,只要想一想自己沒有權力的感覺,你的大腦就不會越過現實的邊界。

回憶先前沒有權力的感覺似乎對有些人有效。這段經歷如果足夠刻骨銘心,還會對權力的侵蝕提供永久的保護。去年二月,《財經學報》(The Journal of Finance)刊登了一項令人難以置信的研究。幼時經歷過死傷慘重的自然災難的CEO比未經歷者更不偏愛冒險。(論文的共同作者、劍橋大學教授羅文德·勞(Raghavendra Rau)指出,唯一的問題在於,經歷無重大傷亡災難的CEO更愛冒險)。

不過,不只有龍捲風、火山噴發、颱風是限制權力損害的力量。百事集團CEO、執行主席英德拉·努伊(Indra Nooyi)有時會提到她在2001年得到董事會任命的故事。她到家後,沉浸在上任之後的喜悅中。她還沒來得及和母親分享這個好消息,就被母親問道是否要出去(冷靜一下)並喝杯牛奶。怒意沖天的努伊照做,走出去喝杯牛奶。當她回來時,母親建議她「把該死的皇冠丟進車庫裡」。

這個故事的主旨就如努伊講述的那樣。它總能提醒我們牢記責任,腳踏實地。在這則故事中,努伊的母親扮演了解決問題的立足點。政治顧問路易斯·豪(Louis Howe)用這個術語描述他和連任四屆總統的富蘭克林·羅斯福的關係,他總在不斷地提醒富蘭克林,就像努伊的母親那樣。

對溫斯頓·邱吉爾來說,這個角色由妻子克萊門廷(Clementine)扮演。她有勇氣在信中對邱吉爾直言不諱:「親愛的溫斯頓,坦率地說,我覺得你的行為有些不端。你不再是過去那個和藹的你了。」這份信寫於希特勒攻進巴黎,用炮火將其炸得粉碎之時。這份信並不是抱怨,而是警醒:有人悄悄告訴她,邱吉爾在「不管好壞,一個辦法也想不出來」的會議上,十分輕視下屬。她寫道,「帶著怨氣和怒意,你永遠得不到最好的結果。」

英國的大衛·歐文(David Owen)勳爵是由神經外科醫生轉行成國會議員的。在成為男爵前,他曾擔任外事秘書。在2008年出版的《權病交加》(In Sickness and in Power)一書中,他詳細描繪了路易斯·豪和邱吉爾妻子的故事,同時還講述了自1990年起,影響英國首相和美國總統的表現的各色疾病。儘管有人罹患中風(伍德羅·威爾遜,前美國總統),藥物濫用(安東尼·艾登,前英國首相),還有人或許有雙相情感障礙(林頓·詹森,前美國總統;西奧多·羅斯福,前美國總統),至少還有其他四位患上了未被醫學證實的疾病。但歐文認為,他們理應被確診。

在一篇發表於2009年的《大腦》(Brain)期刊的文章中,歐文與共同作者喬納森·戴維森(Jonathan Davidson)定義這種疾病為狂傲症候群(Hubris syndrome):「該病由擁有權力導致,特別是與巨大成功相關的權力。它會持續數年,對患病領袖產生影響。」它的14條臨床指標包含了:對他人明顯的藐視、與現實脫軌、行事魯莽、不稱職。五月時,皇家醫學會與代達羅斯信任協會共同舉辦了一次學術會議。後者由歐文創辦,專職研究和防治狂傲症候群。

歐文坦言,自己是那種狂傲的人。我問他,有什麼可以幫他不從現實脫線且其他當權者可以效仿的東西?他分享了以下幾點:回顧過去不狂傲的人生階段,閱覽有關普通人的紀錄片,養成讀選民來信的習慣。

不過,我猜對歐文的狂傲最大的抑制來自於他最近起步的研究。他向我抱怨,商業對他有關狂傲的研究毫無興趣。商學院的態度也差不多。他聲音中暗藏的沮喪流露出一絲權力的失落。不管這對歐文帶來什麼積極影響,但這依然說明,短時間內為這種在董事會和執行官中常見的病症找到良方,是不太可能的。

Jerry Useem

《大西洋月刊》特約編輯,為《財富》雜誌、《紐約時報》等媒體撰稿,報導商業和經濟。