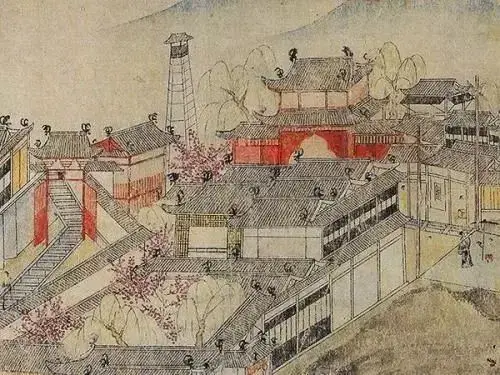

中國古建築以木結構為主,很容易遭受火災。古代城市的安全管理中,火政(防火救災的事)多被管理者重視。在宋代,統治者為了加強火政建設,採取了多項消防措施,其中之一即為望火樓的大規模運用。

360米左右,設置軍巡鋪一座,內有鋪兵5名,主要用於夜間巡邏。在高處設望火樓一座,樓上有專人瞭望,居高臨下,日夜巡邏,查看是否有火情。

望火樓下有房屋數間,內屯潛火兵上百人。一旦有火情,潛火兵立刻行動,撲救火災,而「不勞百姓」。望火樓下還配備各種救火工具,如桶、灑子、麻搭(端部有散麻的長木桿,蘸泥漿以滅火)、斧、鋸、梯子、火叉、大索、鐵貓兒(鐵錨)、水囊、唧筒等滅火器具。其中,唧筒是通過人力推拉水杆來射水滅火的工具。滅火機理類似當今的消防泵。望火樓上的守衛一旦發現火情,會立刻通知樓下潛火兵汲水救火。作為保護古代城市消防安全的公共設施,望火樓的樓上有火災預警人員,樓下有消防人員駐守,可隨時出動滅火,且滅火設施齊全,是中國古代較早的消防站。

北宋崇寧二年(公元1103年)頒布的《營造法式》,對望火樓的建造有明確的規定。根據規定,建在高處的望火樓,其構造從下往上由基座、支撐、望亭組成。基座一般為磚砌,錐台形,底部平面約為6.4米見方,頂部平面約為5.8米見方,高約3.2米。支撐由4根立柱組成,高約9.6米,亦為錐台形,底部圍成的平面約為3.5米見方,頂部圍成的平面約為1.6米見方,且頂面滿鋪木板,用作望亭的地面。

為保證支撐的穩固性,立柱之間由臥榥、立榥拉接。所謂「榥」,即小木枋子。頂部望亭由4根立柱、立柱之間的圍欄、坡屋頂組成,高約3米。從地面到基座頂面、從基座頂面到望亭地面,均有梯子,便於潛火兵上下望火樓。望火樓的總高度可達15.8米,相當於5層樓高,可謂古代城市中的高層建築。

望火樓下駐紮的潛火兵,專門撲救火災,是古代國家建立的公益性救火隊伍。「潛火」即防火之意。潛火兵比其他兵種待遇更好,能夠享受潛火食錢等專項職貼。潛火兵平時分區巡邏執勤,各負其責。當望火樓上的守衛發現火警時,潛火兵則一起出動,帶上防火器材,第一時間趕到火場救火。

潛火兵滅火時,可以享受一些特權。在宋代,城門開關有規定時間,但潛火兵救火時,無論什麼時候都可以要求開城門;潛火兵在救火途中與官員相遇時,無論對方品級高低,均無需讓路;參與當天救火的潛火官員,第二天可以不上朝。根據宋代的法律規定,潛火兵接到望火樓傳來的警訊時,應該竭力去滅火,撲滅火者有犒賞,不盡責者要依照軍法治罪。

此外,北宋都城汴京曾定下了嚴格的燈火管制禁令,只要到了半夜,每家每戶都必須熄滅燭火。如果遇上家中有祭祀等活動,必須在大半夜用火時,需要提前報備廂使。

南宋都城臨安(今浙江杭州),民居屋宇眾多,巷道密集,火災隱患較大。相應的,臨安採取的消防措施比北宋汴京更周全,軍巡鋪和防隅房屋的設置點更多。全城配備專業的滅火隊分別稱為水軍隊、搭材隊、親兵隊、帳前四隊。在城內,每240米左右,就設有軍巡鋪一座,全城分為20餘處區域,每個區域稱為「隅」,每隅配軍兵102人。在東、西、南、北、上、中、下、府、東北下、錢塘等10個隅,均設有望火樓。

不僅如此,與北宋相比,南宋報火警的方法更先進。望火樓上的潛火兵日夜值守,如在白天發現不同方位的火情,朝天門內的用三面搖旗發號,朝天門外的用兩面搖旗發號,城外的用一面搖旗發號。如在晚上發現不同方位的火情,發號方式相似,只不過用燈代替搖旗。駐守在各隅的潛火兵,按照平日劃分好的地段負責撲救,以免城市秩序混亂。

需要說明的是,宋代以後的元、明、清及民國時期,中國主要城市均設有望火樓。它們為城市的防火滅火立下了汗馬功勞,在中國消防史及消防文化方面,均有著極其重要的地位。