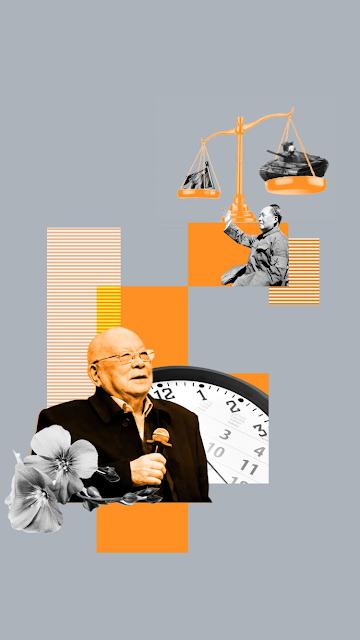

編者按:2023年12月19日,中國著名法學家江平在北京逝世,享年94歲。江平曾任中國政法大學校長,也是該校的終身教授。新中國成立後,江平曾被公派留學蘇聯學習法律,畢業後回國任教,不久在反右運動中被打成右派。文革後他復出返校,進入管理層。又因在1989年六四學運期間仗義執言、維護學生,後被免除校長職務,但他仍在學校和法學界享有很高聲譽。江平一生致力於倡導個人權利,為中國的民法、民權發展奠定了基礎。本文作者雷樂天是一名旅歐學人,從事對包括江平在內的1950年代留蘇學人的研究,得知江平逝世的消息後,他寫下本文,紀念他心目中的江平。

中國新聞學院教授楊繼繩曾用"兩頭真"來形容如今正在逝去——就其字面意思而言——的一代中國自由主義知識分子,精準地勾勒出這個特殊群體的思想肖像。江平就是其中的傑出者。據這位法學家自述,他平生最敬佩的同輩學人是政治學家李慎之和經濟學家吳敬璉,因為他欣賞兩種品質:"一個是獨立的精神,不屈服於任何政治壓力,敢於獨立思考;一個是批判的精神,以自己的學術良心,敢於批判現實。"(《沉浮與枯榮——八十自述》自序)他是這樣說的,也是這樣做的。

所謂"兩頭真",指的是青年時真誠地追求民主,為反對國民黨獨裁加入中共及其外圍組織,中途經歷了1949年建國後的曲折坎坷,晚年時又為改革開放和中國民主事業真誠呼籲、奔走的一群人。年屆八旬的江平受訪時,仍對自己18歲時加入共青團的前身組織民主青年同盟,表示並不後悔:"即使回到50或60年前,我仍然是這個選擇。如果當時有第三條道路,那有可能有別的選擇。"

當年曇花一現的"第三條道路"確實過於孱弱,以至於留在大陸者統統淪為共產黨的花瓶黨,遷往台灣者統統淪為國民黨的花瓶黨。但這條道阻且長、路絕人稀的第三條道路,其實才是江平們用盡一生力氣直到最後一息的堅持。軍隊國家化、多黨聯合執政、新聞、言論、出版自由……中共"新民主主義"綱領的如是訴求,可想而知給當時中國的進步青年多大鼓舞。不過倘若他們像儲安平等自由主義前輩一樣,更加冷靜仔細地考察中共內部的組織結構和史達林治下蘇聯的真實狀況,就會發現彼時那個打著"美式民主"旗號的中共,其實是"美皮蘇骨",更確切地說,是"美皮毛骨",本質而言,其實是沒有脫離中國封建王朝周期律的又一個太平天國。

這是一個痛徹的領悟。江平是新中國成立後派往蘇聯留學的第一批留學生。在莫斯科大學法學院修習的最後一年,江平才意識到那個無所不在、無所不知、無所不能的史達林元帥——按照赫魯雪夫在蘇共二十大上的經典說法——"不過是喬治亞的一個普通農民而已"(《關於個人崇拜及其後果》,1956年2月25日)。一個喬治亞的普通農民對科學和文藝的理解註定相當有限。當他掌握了沙皇的權柄,用自己在東正教中學裡接受的那些貌似知識的迷信和傳統,為這個國家的科學和文藝發展指明方向,無疑順理成章。在這條道上指導出李森科主義、日丹諾夫主義一類悲喜交加的荒誕劇,實在不足為奇。

赫魯雪夫的《秘密報告》對史達林種種濫權行為的揭露後來在"當代的秦始皇"(《"571工程"紀要》)毛澤東身上近乎完美地復刻了出來,但在1951至1956年間赴蘇留學的江平,回國之初對國內政局還相當陌生,對"思想改造"、"三視教育"、"大肅托"、"鎮反"、"三反"、"五反"、"肅反"、"胡風案"及《武訓傳》、對胡適、俞平伯的批判等諸多政治運動尚一無所知。此時的江平仍是那個純真的"新民主主義青年",在應邀談論他對史達林問題的看法時——事後來看已然犯了大忌,他坦誠地表示,赫魯雪夫將之歸咎於性格缺陷,他更贊同義大利共產黨總書記陶里亞蒂將之歸咎於制度缺陷——這在思想上走得比赫魯雪夫更遠。

江平入職北京政法學院(也就是後來的中國政法大學)後不久,"大鳴大放"——或稱"引蛇出洞"運動開始了。江平因為響應黨內的"整風"號召,與年輕同事一起寫了大字報,向黨委提了意見,因此在緊接而至的反右運動中被打為右派。當時江平們所經歷的魔幻現實是雙重的,一是"無事生非"——沒有大鳴大放,就不會有後來所謂的"反黨證據";二是"張冠李戴"——所謂的"右派分子",大多是中間派的自由主義者,甚至是中間偏左、傾向中共的知識分子。這頂從天而降的"右派"帽子有多沉,從他新婚幾周的妻子因此與之離婚,就可見一斑。孟子曰,天降大任於斯人,勢必"苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身",但也不至於"殘其股髀"。1960年,正在北京門頭溝勞改的江平,抬鋼管過鐵軌時不慎被火車軋斷一條腿,在鬼門關頭走了一遭。政治迫害、婚姻破裂、事故致殘,人生重大打擊在短短兩三年中接踵而至,那年他30歲,幾近余華《活著》的真人版。

文革期間,知識分子們最堅韌的信念莫過於"活著"。大仲馬說:"等待"和"希望"是人類智慧的結晶。文革結束,改革開啟後,中國開始走出毛澤東統治的時代。江平復出時已年近半百,但熬死大獨裁者這件事,又何嘗不是一種可歌可泣的偉大勝利?這不僅適用於1957年至1978年間無盡等待和無盡希望中的江平,也適用於類似情形中的所有人。林垚在江平逝世後賦詞《西江月·冬至雜感》,下闋"且多珍重且加餐,守得春回花綻"一句,意味尤顯深長。

或許比起江平留蘇那些年與莫斯科大學法學院同學戈巴契夫有所交集更為重要的是,他屬於為數不多親歷後史達林時代"解凍"的中國人。冥冥之中似有天意,當他的"六十年代人"同窗在1980年代登上政治舞台,領導蘇聯改革之時,江平也在中國那個如火如荼的改革年代中烙下了自己的光輝印記。

1978年復校復職後,江平歷任中國政法大學副校長、校長,兼任全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會副主任、中國法學會副會長。1989年春夏之交,他與同情學潮的另外九所大學校長一道,與政治局常委中排名僅次於趙紫陽和李鵬的喬石在中南海談話。按照江平在《沉浮與枯榮》中的回憶,喬石表示:"如果學生還不聽,最後絕食絕到緊急關頭,我們要動用救護車進去,帶著家長到裡面把學生帶出來"。

至於最後救護車如何成了坦克,要領絕食孩子回去的家長又怎樣成了天安門母親,就不是他所能預料和掌控的了。用江平自己的話說,他"所能做的是吶喊"。宣布軍隊戒嚴後,在中國政法大學召開的黨委擴大會上,他義正言辭地講了三條:"第一個學生是愛國的,第二個動用軍隊是錯誤的,第三個黨內沒有民主了。"1989年6月下旬召開的全國人大常委會上,當與會委員如蟻附膻地聲討此時已經失勢的趙紫陽,在巨大的政治壓力下,只有厲以寧、董輔礽和江平沒有發言——沉默也是一種表態。

1990年2月,江平被免除中國政法大學校長一職。他在去職大會上說,被免職好像是卸下了一塊包袱,自己要做到"無愧於人民、無愧於歷史"。在趨炎附勢者看來,失節事小,免職事大;對於剛正不阿者而言,免職事小,失節事大。二十年後,江平在接受《南方周末》專訪時說了一番十分樸素的話:"我們年輕時代的理想,是建設一個民主、自由、富強的新中國。改革開放之後,我們重新提出來,恢復它的本來面目。追求民主、自由和人權,我覺得這是人的本性,我總不能夠去追求一個專制的社會吧。"

對於法大的學生來說,《好大一棵樹》的歌詞用來形容他再合適不過:"風雨中你昂起頭,冰雪壓不服。好大一棵樹,任你狂風呼。"這一棵獨木強支的大樹,就是法大人永遠的江校長。在學潮運動最緊急的時刻,他為了保護學生,堵在法大門前,說出"如果你們要出去,你們從我身上過去",阻止學生可能遭遇的軍警鎮壓。他是否想起了40年前——1948年、1949年的自己,那個從燕京大學新聞系畢業,懷揣"民主、自由、平等、人權"之理想的自己,那個不惜輟學投身學運的自己?他對同學們的愛國熱情充滿同情,因為他曾經就是其中的熱血一員;但他對激進的政治運動也有深入反思,是因為他從自己的親身經歷中認識到,這片土地上的問題沒有一蹴而就、一勞永逸的解方。

在新中國的歷史中渡盡劫波、閱盡滄桑的江平未曾背棄自己青年時代的理想,而是在現實中找到了一條更為成熟的道路——"法治天下"。貫穿江平治學生涯的關鍵詞是民法,而民法的核心是權利。江平題寫的"法治天下"就是一個基於權利的社會,他一生的信仰和最大的追求就是"為權利而鬥爭"。在古代中國,民眾沒有與生俱來的權利,沒有民權,自然也沒有民法,只有訴諸道德的禮法和訴諸暴力的刑法。因此,"法治天下"的願景不僅是結束一個"無法無天"的亂世,而是穿越唐德剛所謂"歷史三峽",從帝制走向民治。

江平總結他起草的《行政訴訟法》時說,中國幾千年來只有"官治民"、沒有"民告官"的歷史結束了。無論是《行政訴訟法》,還是江平參與立法其他法律——《民法通則》(1987年)、《公司法》(1994年)、《合同法》(1999年)、《信託法》(2001年)、《物權法》(2007年)、《殘疾人保障法》(2008年)、《民法典》(2021年),以及胎死腹中的《新聞法》、《出版法》、《結社法》等,都是賦予民眾以權利的法律。

作為臣民的民眾和作為公民的民眾,根本區別就在於權利的有無。在2003年中共中央修憲小組專家座談會的發言中,江平強調人權作為憲法核心問題的地位,催生"人權入憲"的《中華人民共和國憲法修正案》(2004年)。當民眾通過法律形式得到權利,自覺維護自己的權利,且司法程序保護這些權利,他們就從幾千年來的臣民成為現代公民,一個基於權利的公民社會就應運而生。

江平為私權而吶喊,他所謂的私法指的是民法,所謂的私權是指民權。他常說,中國的公權對私權的侵犯太多。有批評者說,"私者一時,公者千古"。然而我們不禁要問:誰的公權、誰的私權?是有權者的私權,還是無權者的"私權"?是大多數人的公權,還是一人或極少數人的"公權"?

江平們沒有道明的是房間裡的大象:中國自夏禹傳啟至今,就從未存在過真正的公權,只有假公權之名的私權。假公權之名的私權,是實現所有人的私權的阻礙,是建立真正的公權的阻礙,因其獨大和壟斷地位,建立在對其他人的私權的侵犯和剝奪之上。如果所有人——而不僅僅是當權者的私權都得到保障,那麼當權者假"公權"之名的私權就無法侵犯其他人的私權。因此,為私權而吶喊的江平,才是公者千古;而將應由所有人共享的公權占為己有而冒充"公者"的獨夫民賊及其御用文人,才是私者一時。

否則,孫中山手書"天下為公",而《中華民國臨時約法》規定"人民有保有財產及營業之自由"的私有制,豈非自相矛盾?恰恰相反,只有保障所有人的財產和自由,而非僅僅保障特權階級的財產和自由,才能實現天下為公。從一人或極少數人的私有制到所有人的私有制,從封建主義到資本主義,從官有制到民有制,正是一個"公有化"的過程。不難想見,特權階級從思想到行動上抵制這一過程。在六四事件之後、九二南巡之前萬馬齊喑的反動逆流中,某位經濟學家就公然宣稱江平等人起草的那部被譽為中國《人權宣言》的《民法通則》是"資產階級自由化思潮的反映"。

將被顛倒的公與私再顛倒回來,方能看清圍繞江平的畢生追求之一《物權法》的論爭。以江平為代表的一方,主張所有人的物權得到平等承認,而以李成瑞和鞏獻田為代表的另一方,主張保護一人或極少數人的物權,而其他人的物權是這一人或極少數人可以隨意侵犯和剝奪的對象——辛亥革命之前的中國和大革命之前的法國都是如此。財產權尚且如此,民權的其他內容自不待言。孰公孰私,一目了然。

2006年《冰點》周刊事件中,他為新聞自由而吶喊。2012年薄熙來主政下重慶"掃黑"運動中,他為法治和人權而吶喊。江平的高足包括浦志強、尚寶軍、莫少平等人權律師和賀衛方等自由派公共知識分子,他引以為榮,但孔傑榮(Jerome A. Cohen)一語中的,江平"知道如何在表達自己蔑視獨裁的同時避免身陷囹圄"。這是一種政治技藝,更是一種生活方式。吶喊在於力量,而不在於聲量。深陷逆境二十餘年的江平明白等待和希望的價值,他堅信:"不要因為妥協而難過,時間會逐漸改變一切"。

改變一切的時間,終於也令物是人非。驚悉噩耗的旅途間隙,筆者頓感如鯁在喉。筆者讀到國內碩果僅存的自由派媒體財新最先刊出的長篇悼文,讀到羅翔的藏頭詩"江平千古、法治天下",讀到朱鎔基、溫家寶和資中筠、張維迎等敬獻花圈的消息——我想我不應該難過,因為時間終究會改變一切。等待與希望、活著與吶喊,這是江平的一生教會我們的道理。