最近,日劇《四重奏》裡的一句台詞「人生,易如反掌」火了,這句中文翻譯也得到熱議。劇里角色攤開手掌炫耀鑽戒,說著「人生、チョロかった」(直譯為「人生超簡單的」),字幕組卻用「易如反掌」一詞巧妙照應了劇情動作,達到完美的意譯效果,讓許多觀眾對這一幕劇情產生共鳴。

中文翻譯的魅力,總是能讓文字和語言一下子煥發蓬勃的生命力。

例如日劇《追憶潸然》,你能想像到它有一個「每次想起這段戀愛我就會哭泣」這樣直白的原名嗎?以及日漫《未聞花名》的直譯名則是「我們仍未知道那天看到的花的名字」,既繞口難記又少了中文翻譯的詩意。

還有不少英文名句,你能試著用最簡短的中文翻譯出來嗎?

The deepest truths are the simplest and the most common.(大道至簡)

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.(身在井隅,心向璀璨)

Nothing is impossible to a willing heart.(念念不忘,必有迴響)

But every once in a while you find someone who’s iridescent, and when you do, nothing will ever compare.(斯人若彩虹,遇上方知有)

優秀的翻譯能給外國語言第二次生命。措辭簡潔、句式靈活、聲調鏗鏘,這正是中文的文化底蘊之美所在。

可長亦可短,中文為啥這麼有「彈性」?

在小學語文課上大家都做過「修枝剪葉」的句子縮寫題目,無論使用了多麼複雜形容修辭的「枝稠葉茂」的長句,都能被縮短為只留「主幹」的短句。漢語語法學紛繁多歧,因為中文的根本特點在於它以簡易質樸的單位為基點,可以在不同的語言環境中做靈活多變的運作與發揮。

而中文的多樣性和靈活性也賦予了漢語更為高效的表達效率,用最少的字眼,能表達最多的含義。

在英文裡,詞性相同的字眼常用and來連接,例如man and wife/you and I/back and forth。但在中文裡,類似的場合往往不用連接詞,只要說「夫妻」「你我」「前後」就夠了。同樣地,一長串同類詞在中文裡,也任其並列,無須連接,「東南西北」「金木水火土」「柴米油鹽醬醋茶」皆是如此。

英文在形式上重邏輯,喜歡交代事物的因果關係。中文則不盡然。「隨意春芳歇,王孫自可留」,其中當然有轉折和先後承接關係,但是中文兩句上下文無需連詞,即可表達出任芳菲消遣而淡然處之的不言之喻。從事文學翻譯的大家許淵沖在翻譯王維這句詩詞時,也不免加上了兩個承接詞,才能譯出原意:

Though fragrant spring may pass away

Still here's the place for you to stay

(許淵沖譯)

而在大部分中文的語境裡,即使刪掉「因為所以」「雖然但是」,不但無損文意,反而可使文章乾淨。

(即使)行到水窮處,(但是)坐看雲起時。

(因為)清風徐來,(所以)水波不興。

除了連詞以外,紛繁複雜的動詞更是西方語言文法的是非之地。實際上,英文時態的變化,比起其他歐洲語言來已經單純得多。若是西班牙語,一個動詞就會變出「條件式現在時」虛擬式未完成/完成時」等十餘種時態。而中文的名詞不分單復與陰陽,動詞也不變時態,不知省了多少麻煩。比如:

秦人不暇自哀,而後人哀之;後人哀之而不鑒之,亦使後人而復哀後人也。

就《阿房宮賦》裡的這麼一個「哀」字,若用西文來說,真不知要殺死多少老外的腦細胞。

還有《論語》裡說「人之將死,其言也善」,唐詩「已涼天氣未寒時」……這些句子裡面的時態就已經夠清楚了。蘇軾的七絕:「荷盡已無擎雨蓋,菊殘猶有傲霜枝。一年好景君須記,最是橙黃橘綠時。」裡面的時序,有已逝、有將逝,更有正在發生,短短二十餘字卻區別得準確而精細。

同時我們也會發現,中文的「擴展」又十分自由,如「荒(乎其)唐」「慷(他人之)慨」「滑(天下之大)稽」。

中文裡的寶藏詞彙浩如煙海,能夠精準表達各種情感和思想。中國的傳統文化又向來喜歡簡短精悍,言簡意賅,這一特點深植於漢語文化之中,使得我們說起話來簡練有力,杜絕一切冗長囉嗦。當然中國人要是故意囉嗦起來,各種繞口令自然也層出不窮了。

「意合」的語言:豐富語素的組合遊戲

想像一下,如果中文母語者之間使用英文交流,可能會產生不少中式的語法表達。眾所周知,新加坡是一個多元文化共生的國家,華人居民占據多數。這裡中文和英文語言文化交融,形成了特殊的「Singlish」(新加坡式英語)。

中文:我知道她搞砸了,不過你看在我的份兒上就算了。

英文:I know she screwed up this time but could you let her off just this once, for my sake?

新加坡式英語:Give me face can?(哥老官,給個面子嘛)

這樣的新加坡式英語可謂全無語法邏輯,英文語素就像中文詞彙一樣可以「自由碰撞」,憑「意合」而發生奇妙的組合,它的存在反映出,中文表達的簡寫習慣會給予外語多麼大的改變。

中國古代語文學家很早就發現,一個個漢字就好像一個個發散性的粒子,蘊藉著無窮組合的可能性,句子的組織好似積木,可以隨心所欲地組成不同的語句,這為中國的語言藝術提供了廣闊的天地。而在各種各樣的語素意合中,「對偶」可能是中國人最常用的語言藝術。

風聲雨聲讀書聲聲聲入耳,家事國事天下事事事關心。

The sounds of the wind, of the rain, and of reading aloud all fall upon my ears; The affairs of the family, of the state, and of the world are all my concerns.

(辛星、楊南方譯)

《紅樓夢》大觀園沁芳亭的對聯,意在以周圍景色映襯沁芳亭的美景,為古代園林景致平添一份靈動,但若是英譯出來,只能成為客觀的景色描述:

繞堤柳借三篙翠,隔岸花分一脈香。

Three pole-thrust lengths of bankside willows green, one fragrant breath of bankside flowers sweet.

(霍克斯譯)

由於尚簡,漢語語詞單位的大小和性質往往無一定規,有常有變,可常可變,隨上下文的聲氣、邏輯環境而加以自由運用。我們會發現,西方的言語表達總是一口氣念去,須一句講完才作停頓。

而漢語的言語表達則從容不迫,斷續相間,並不重在一口氣說完全句,而讓一個個發散性的詞組自然拼接,推宕語氣,組成言語傳達的全息景觀。語素粒子的「隨意」碰撞可以組成豐富的語彙,詞組看似「隨意」的堆迭可以形成千變萬化的句子格局。

中文有讓萬物皆可浪漫的魔力

自古以來,中文表達都追求著一種溫柔敦厚、和諧平易之美,這種「辭達而已矣」的美學旨趣自先秦時代就已形成。清末啟蒙思想家嚴復曾提出「譯事三難」,即信、達、雅。「雅」是翻譯的理想境界,而中文翻譯對雅的要求並不止步於文采斐然這一層面,更追求翻譯的意境與內涵之美。

日本動畫電影《玲芽之旅》的台詞:

命がかりそめだとは知っています。死は常に鄰にあると分かっています。それでも私たちは願ってしまう。いま一年、いま一日、いまもう一時だけでも、私たちは永らえたい!(直譯:我知道生命垂危,死亡總是在我們身邊。但我還是希望,再過一年,再過一天,再過一點,得以永生!)

中文翻譯是:

我深知命如蜉蝣,深知死亡總是如影隨形,但此時哪怕再多一年再多一日再多一時也好,我輩仍願人生得續。

相比原版日文表達,中文引入蘇軾在《赤壁賦》中對蜉蝣的隱喻,多了一絲文雅與歲月的沉澱,充滿了對生命的敬畏和感激,為動畫劇情增添了色彩。

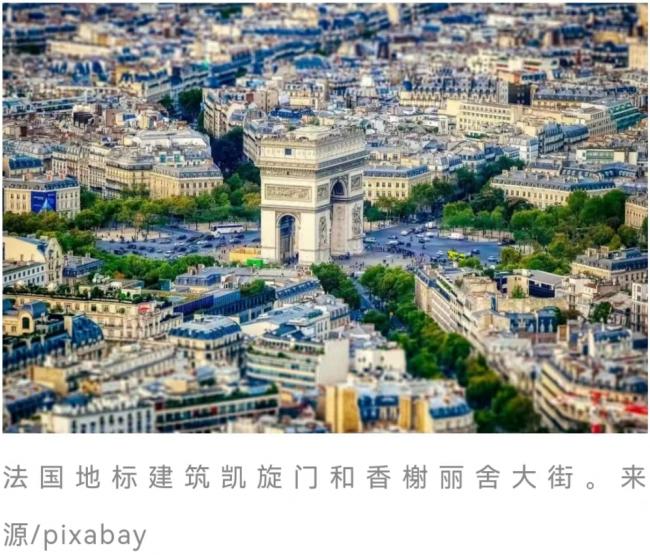

無論是外國地名、人名,還是商業品牌名、電影譯名,中文都趨向於採取更美的表達稱呼,賦予其鮮活的生命力。

就拿地名來說,中文翻譯出來的優美的外國地名可太多了。法國的商業街香榭麗舍(Champs- Elysées),從法語詞根來說,Champs意為田園,Elysées指希臘神話中的眾神聚集之地,這個名字可以理解為我們中文裡的「天宮」或者「凌霄寶殿」,但若這麼叫,周杰倫歌里那片來自香榭的落葉就沒那麼浪漫了。詩人徐志摩根據發音將其譯為「香榭麗舍」,從字面上就仿佛能看到一幅衣香鬢影、往來如織的街景。同樣雅致的還有朱自清翻譯的法國泉水景點楓丹白露(fontainebleau)。義大利的佛羅倫斯(Firenze)也曾被徐志摩稱為「翡冷翠」。

外國詩句的翻譯,更能為其增添中文文化的精妙。我們所熟知的「心有猛虎,細嗅薔薇」,實際上是余光中翻譯的英國詩人西格里夫·薩松的詩句In me the tiger sniffs the rose。鄭振鐸翻譯印度詩人泰戈爾詩集《飛鳥集》中的那句Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves,也讓「生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美」這句詩名揚中國。錢鍾書翻譯托馬斯·格雷的《墓地輓歌》,一句平平無奇的And leaves the world to darkness and to me卻能譯為「僅餘我與暮色平分此世界」,閒適之外透露出大氣,言有盡而意無窮。

中文之所以被公認為簡練高效的語言,因為它的語法簡單易懂,發音直接明了,字詞搭配固定,詞彙更是豐富多樣,還有悠久的歷史文化底蘊支撐。成語、俗語和諺語,這些固定的表達方式更使語言生動形象。

你還見過哪些中文的「神級翻譯」?快來評論區分享吧!