1989年4月15日,胡耀邦逝世後,引發學生悼念,從4月中下旬開始,大批的學生和民眾不斷從各地趕到北京爭取民主。圖為1989年5月18日,群眾聚集在天安門廣場。(CATHERINE HENRIETTE/AFP/Getty Images)

今年是北京「六四」天安門大屠殺35周年,全世界多地陸續開展紀念活動。「六四」親歷者、法學家袁紅冰在接受大紀元專訪時,憶及當年目睹慘況。他從中得到的啟示是,中國要想得到自由民主,必然要通過一場全民反抗和人民起義來摧毀中共暴政。

1979年至1986年間,袁紅冰就讀於北京大學法律系,後留校任教。1989年「六四」事件期間,袁紅冰因建立「北京大學教師後援團」及支持「六四」中的學生,參與絕食,被停課審查。1994年3月2日,袁紅冰被當局以「顛覆社會主義制度」罪秘密逮捕,同年底被流放貴州,在貴州師範大學從事教學工作,曾任該校法學院院長。2004年流亡澳洲。

1989年4月中下旬開始,大批的學生和民眾不斷從各地趕到北京爭取民主。圖為1989年6月2日,大批群眾聚集在天安門廣場。(Catherine Henriette/AFP)

1989年5月30日,北京,天安門廣場上豎立起民主女神像。(Naohiro KIMURA/ AFP)

那些令人痛苦的慘景:坦克車故意把學生擠死在鐵欄杆上

記者:「六四」的時候,您親眼目睹中共軍隊鎮壓學生和民眾的情況是怎麼樣的?

袁紅冰:(1989年)6月3號,我正發高燒。晚上八點鐘,我聽到軍隊要進城進行軍事戒嚴的宣布之後,立刻騎自行車,從北大圓明園旁邊租的一間房子,一直騎到木樨地,將近一個小時。我去的時候,軍隊已經開始開槍了。

在長安街,很多北京市民都躲藏在街道旁邊的矮樹叢中。市民們都拿地上的那個方磚,方磚它有九個格,拿起來一摔,方磚就會碎成九塊,每一塊都像拳頭那麼大。

最讓我震撼的就是,你看不見人,但是都在喊,用「國罵」罵李鵬。聽到有人用哨子吹三聲,然後只見兵車在長安街中間走,士兵向兩邊開槍。北京市民們怎麼反擊呢?就是一二三,一喊,從四面八方,那個磚頭聚集到軍車上,突然砸下來。

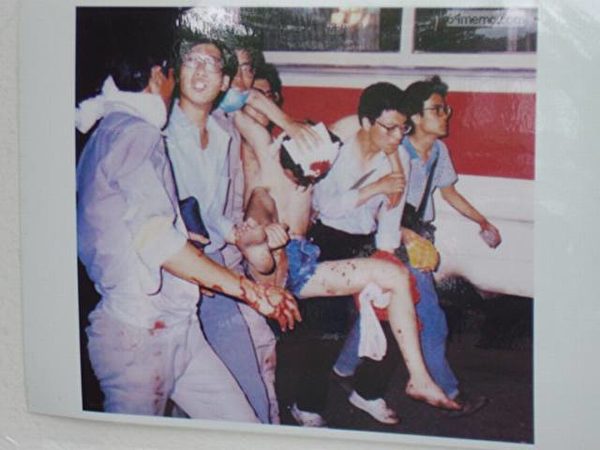

在這個過程中,我背了三到四個受傷的人到醫院。我的襯衫都被血染紅了。

最讓我感到痛苦的就是,有一個小女孩,穿著白色的連衣裙,她可能被嚇壞了,槍聲一響她就往前跑,我一把抓她沒抓住,接著一排子彈從後面打上去,她的身體整個就飛起來,身體都快被打斷了,根本就沒法救了,肯定就死了。

然後我向天安門廣場六部口移動,在那兒我親眼看見,一群學生從天安門廣場跑出來,中共的坦克車從後邊追過來,因為路邊都有鐵柵欄,坦克車就把學生身體在鐵柵欄那兒一擠,那個血一下就冒出來。這不是錯覺,我當時覺得那個血噴出來的聲音,比坦克車的轟鳴聲還大。

還有,我親眼看見,在六部口附近,有一個學生,身體都被壓爛了,兩個手還拿著一面旗幟,那個旗幟好像是陝西的哪個師範學院的一面旗幟。

到了天亮的時候,我騎自行車到各個大學去看,很多大學的門口都堆著學生的屍體。北大有一個法律系的老師,用三輪車載著一個屍體,在北大校園裡來回(走),悲憤地抗議中共暴政……

這就是那天我親眼目睹的屠殺的場面,特別是那個坦克車,故意地用履帶把學生擠死在鐵欄杆上,那一幕真是驚心動魄。這就是中共暴政!

後來人們說,那天晚上中共讓它的黨衛軍都吃了興奮劑,所以才能夠那麼瘋狂地屠殺。

1989年6月4日,北京,學生、民眾和士兵在中共的挑動下,形成對立。(AFP)

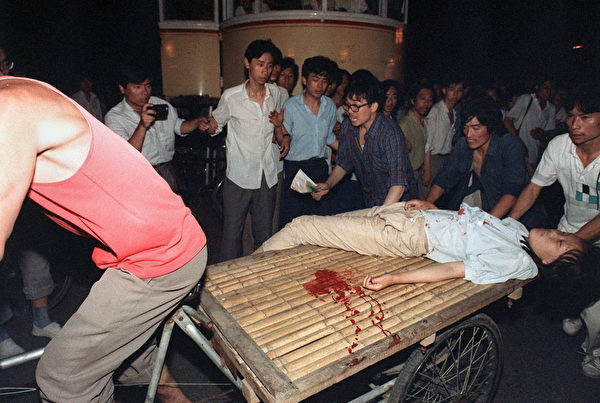

1989年6月4日晚上,中共軍隊在北京天安門廣場附近對國民開槍,三輪車載著受傷學生撤離現場。(Manuel Ceneta/AFP)

天安門大屠殺血腥畫面,殘酷冷血的大鎮壓震驚了全世界。(「六四」檔案)

沒有預感大屠殺突如其來

記者:你有預感中共要開槍嗎?或者有沒有收到風聲?

袁紅冰:沒有,當時沒有預感。因為在此之前,我們北京大學的一些青年教師,找過聶榮臻元帥,找過徐向前元帥,找過秦基偉,我是北京大學教師後援團的團長、發起人。匯集到我們北京教工後援團的信息(是),這些元帥,包括秦基偉當時是國防部長,他們都說,人民的軍隊絕對不會向人民開槍。而且我們當時也聽到,青年教師也在準備策反這些軍隊的高級軍官,大家傳回來的消息都比較樂觀,看來這個命令是執行不了的。

5月19號中共就宣布了一次戒嚴,我帶著北京大學教師後援團的絕食團,占領了天安門廣場左邊的管理台,因為要戒嚴就是軍隊要進城,我們準備到廣場上保衛學生。結果那天晚上由於北京市民在各個路口都設置路障,中共的軍隊居然沒有進城。後來聽說當時鄧小平感到極度恐慌,軍隊進不了城他就面臨滅頂之災,當時把軍隊拉到北京周圍的山裡,不讓軍隊得到任何真實的信息,進行洗腦,在山裡封閉式行軍。

5月19號軍隊沒有進城,我們就放鬆警惕了。但是6月3號晚上聽到廣播(戒嚴),我就覺得事情嚴重了,趕緊跑出去。

6月3號晚上8點以後,大屠殺那是整個一晚上,一直持續到第二天清晨。據說長安街上還不是屠殺最厲害的地方,最嚴重的地方是虎坊橋,還不是木樨地。

1989年6月4日,北京,解放軍將坦克車隊開進天安門廣場。(Manuel Ceneta/AFP)

天安門大屠殺血腥畫面,殘酷冷血的大鎮壓震驚了全世界。(六四檔案)

1989年6月4日早晨,北京體院學生方政在六部口被坦克碾壓,失去雙腿。(六四檔案)

中共鎮壓六四的血腥。(翻自六四歷史圖片展,大紀元記者龍淑蕙攝)

死人難統計外地學生多

記者:有關「六四」被屠殺的人數有不同版本,英國解密文檔顯示,「六四」事件中,中共軍方殺害了至少一萬人。比如北大,你記得有多少學生在這場屠殺當中死亡嗎?

袁紅冰:北大的沒有統計。但是客觀講,這個運動一開始都是北京的學生在那,五六月天氣,坐在廣場上,白天曬得半死,晚上感覺涼得像晚秋一樣。靜坐絕食的絕大部分都是北京的學生。我是八六級的級主任,當時學生只有一個人沒去,就是那個肖建華,八六級法律系的。

到了六月初的時候,我的這些學生身體已經都不行了,大部分的北京學生那時候都已經不在天安門廣場上。晚上天安門廣場上打了很多帳篷,住的主要都是外地去的學生,也有一小部分是北京學生。所以那天晚上死的主要是兩部分,一部分是北京市民,因為他們很英勇地進行了抵抗,另外就是外地的學生,外地的學生死亡人數根本沒有辦法統計。

外地學生失蹤了,也不敢報案,甚至家長都不敢承認他們來北京了,因為不知道他們到底(是否)還活著,萬一活著,你說他到北京了,將來被共匪迫害怎麼辦,所以沒有辦法統計。

那個悲慘的晚上,很多(死的)都是外地學生。

1989年5月13日,北京,來自各地的學生聚集在天安門廣場。(CATHERINE HENRIETTE/AFP via Getty Images)

1989年5月25日,北京,戒嚴令下,百萬群眾上街遊行,北京市工人自治聯合會聯合組織,學生、新聞工作者、工人,以致國務院港澳辦研究所、中央電視台、國家體制改革委員會等幹部也有參與。(CATHERINE HENRIETTE/ AFP)

「六四」屠殺,作為中國現代「歷史的傷口」,至今仍在汩汩地流血。(AFP)

和李克強決裂

記者:前總理李克強在「六四」中的表現如何?

袁紅冰:那時候李克強已經到了團中央去工作了,我們跟他的分歧就是從「六四」開始。「六四」屠殺之後他就公開地寫文章,公開地讚頌鄧小平的屠殺政策,為中共暴政背書,完全背叛了我們。

在北京大學的時候,李克強偶爾也會參加我們一些青年教師的聚會。當時青年教師有一個共識,特別是在八七年以後形成一個共識,就是我們要向中共的體制內滲透,要獲得權力,來推動中國的改革、改良,當時他還是有這方面的激情。但是八九「六四」之後,他完全背叛了他原來的政治態度、政治立場,從那以後我們就分道揚鑣了。

未來中國走向自由民主必然要靠全民反抗

記者:經歷「六四」,回過頭來看,當時的學生跟現在的年輕人應該不太一樣?

袁紅冰:胡耀邦先生是中共黨內的一個大良知者,在他的主政期間,中國有十年的思想自由解放時期,最後共匪整肅胡耀邦的罪名就是他推行所謂的資產階級自由化,實際上就是思想自由化。在胡耀邦先生推動思想自由化的政策之下,當時的中國社會都是充滿活力,年輕人的思想也是生氣蓬勃。

我們北京大學那十年,幾乎每天晚上都有各種各樣的學術講座,各種各樣的官員都是自由地爭鳴。在那樣一種氛圍之下,那一代中國年輕人充滿了對國家的激情,充滿了理想主義,充滿了要讓中國真正走向自由民主的激情,很深刻的一種激情。

六四期間,北京郵電大學學生打出的「反特權、要民主」的橫幅。(Jian Liu提供)

記者:當時你們作為高校教師,參與「六四」,是什麼樣的一種情懷?

袁紅冰:我們覺得中國必須走自由民主之路。當時我們和朱厚澤、張顯揚、孫長江、鄭仲兵,還有人民日報社的秦川、王若水,都是胡耀邦體系的開明官員,我們有很密切的接觸,就是要推動民主化。後來胡耀邦先生遭到整肅之後,我們當然對鄧小平抱著一種極其反感的態度。

胡耀邦是要用政治上的開放和自由,來引領經濟改革;鄧小平是只搞所謂的市場化經濟改革,政治上要堅持所謂的四項基本原則,就是堅持共產黨的領導這一套。鄧小平本質上就是一個中共暴政的頑固派官僚,胡耀邦先生是中共體制內的大良知者。

記者:中國社會還可能有「六四」民主運動這樣的事件發生嗎?

袁紅冰:我從來沒有這麼想過。中國要想得到自由民主的拯救,必然要先效法前蘇聯人民,通過一場全民反抗,只有人民起義才有可能摧毀中共暴政。沒有人民的覺醒,中共暴政是不可能垮台的。所以下一次的中國全民反抗的崛起,可能不是以學生作為領頭者,可能是以社會上的知識青年,或者其它階層的人作為先鋒隊,引發全民反抗和人民起義。