近年來,史家們熱衷宣揚「辦重工業不能忘記張之洞」。其實,張之洞辦漢陽鐵廠是花了大筆公共資金買來失敗和挫折的官辦企業的典型。辦這樣的工廠,張之洞不是第一人,也不是最後一個。從19世紀60年代開始,洋務運動走的都是這條錯誤道路;而到了20世紀,從國民黨掌握全國政權開始,中國人一再重蹈覆轍,此類項目在神州大地比比皆是。

張之洞的一大特點是喜歡搞大項目、大建設。《清史稿》對他評價:「蒞官所至,必有興作,務宏大,不問費多寡。」這畫龍點睛的一筆入木三分,揭示了張之洞進行經濟建設的成敗所在。其中最突出的典型是漢陽鐵廠及其配套項目即後來的漢冶萍公司的建設。

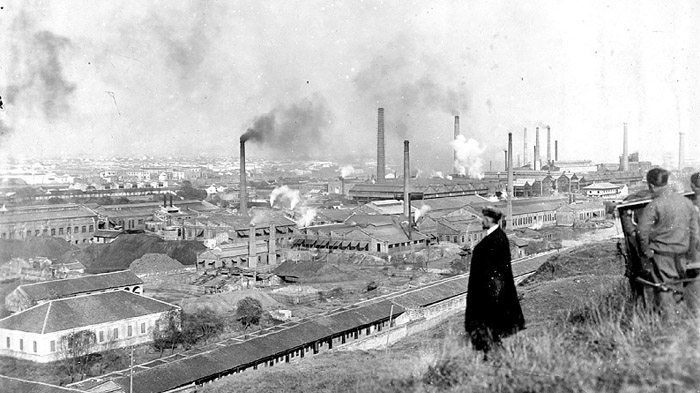

漢陽鐵廠是1890年開始建設,1894年6月投產,共花去資金六百餘萬兩。按張之洞的計劃,預計年產鐵六萬噸;他後來在給李鴻章的信函中則說:「每年可出鐵三萬數千噸,以之煉鋼,可得三萬噸。」當時號稱「亞洲第一」,比1901年投產的日本的八幡制鐵所早七年。至1896年11月停產為止,實際共生產生鐵五千六百六十噸,熟鐵一百一十噸,鋼料一千四百噸,鐵拉成鋼條板一千七百噸。但因品質不佳,只賣出生鐵一千一百噸,鋼料六十噸左右,鋼條板三百四十噸,設備利用率低得驚人,可說是投產兩年多仍沒有進入正常生產狀態。1896年不得不變為官督商辦,恢復生產,幾經改造,漸入佳境。1908年又改組為完全商辦的漢冶萍公司。可是,改制後病根沒有徹底根除,儘管盛宣懷(1844-1916)辭世後因第一次世界大戰尚未結束,仍有一段輝煌歲月,但戰後環境一惡化,也經不起風浪,鋼鐵生產在1925年全部結束。

在19世紀的洋務運動中,這是耗資最大的項目。說它完全沒有一點成績,不夠公允。中國土法煉鐵由來已久,直至1916年,新法產鐵將近二十萬噸,才第一次超過土法所產的十七萬噸。而這近二十萬噸中四分之三是已經改組為漢冶萍公司一部分的漢陽鐵廠和大冶鐵廠生產的。1910年漢陽廠產生鐵十一萬九千噸,鋼五萬噸,鋼軌兩萬八千噸,相當於當年進口鋼鐵的五分之四,以後一個時期並超過進口量。直到1922年,它仍是中國最大的鋼鐵企業。儘管這些業績是交由商辦後改造和擴充的成果,但張之洞當年篳路藍縷之功畢竟不可抹煞。

鋼鐵強國夢是鴉片戰爭以來關心國運民生的中國人的重要追求。新法鋼鐵生產不是從漢陽鐵廠開始的。1886年,署理貴州巡撫潘霨就霨在貴州青溪縣籌辦新式鋼鐵工廠。1889年10月,擁有高爐和貝色麻爐的青溪鐵廠投產,耗費公帑十九萬兩千兩,私人資本十多萬兩,日出生鐵二十五噸。可是,燃料、原料缺乏,焦炭要從數百里外運來,又交通不便;加上資金不足,市場不暢,困難重重,勉強掙扎至第二年9月,不得不停爐。後潘霨之弟潘露積勞致死,找不到適當人選接辦,該廠也隨之夭折。首先出鋼的是1891年江南製造局的馬丁爐,繼之有1893年建成的天津機器局鋼廠,規模都很小。

漢陽鐵廠設備是從英國和德國進口的,規模雄視東方。但是投入那麼大,產出如此可憐,結果如此可悲,不少追尋史跡者都為之掩卷嘆息!為什麼會遭遇如此巨大的挫折?歸納歷來的研究成果,大部分史學家認為,這是由三大錯誤造成的:

第一是設備購置不當。漢陽鐵廠用的是大冶鐵礦,含磷很高,應該用馬丁爐。但該廠的主要設備是馬丁爐兩座,「每日二十四小時能熔化生鐵一百噸」,「煉貝色麻鋼,每次盛五噸之變化爐兩副」,即一半主要設備是不合用的。

第二是焦炭沒有穩妥的供應。1893年9、10月間,煉鐵廠已經「全廠告成,而煤礦工程未竣」。本來指望大冶的王三石礦和安徽的馬鞍山礦,竭盡全力「大辦」,到此時「王三石井未成,馬鞍山井成而橫窿尚少,設備亦未周」,拖到下一年6月才開始煉鐵。而這些煤礦「所采不足於用」,只好從國外和開平煤礦購買,運費很高。「開平一號塊焦,

每噸正價連雜費、麻袋、裝工、水腳,需銀十六七兩,道遠價昂,且不能隨時運濟。恆以焦炭缺乏,停爐以待;而化鐵爐又苦不能多停,停則損壞。」從英國、比利時進口的每噸更高達十七八兩銀,而國外鋼鐵廠所用焦炭通常每噸價只需六兩左右。直到盛宣懷接辦後勘探、開採萍鄉煤礦,才基本解決了這一重大問題。

第三是選址不當。它不就近在大冶設廠,而是選擇煤鐵都要靠外地運來的漢陽,提高了成本。

為什麼會出現這些重大的決策錯誤?主要原因是張之洞患了官僚辦企業的常見錯誤:瞎指揮!

大冶有品位很高的鐵礦,這是1875年盛宣懷聘請英國地質師郭師敦(A. W. Crookston)博士勘探清楚了的。張之洞也證實:「大冶鐵礦據礦師及化學洋教習報稱,鐵質可得六十四分有奇,實為中西最上之礦。」可是,急於求成的張之洞在礦石的品質沒有完全弄清的情況下就訂購設備,而且頭腦一熱立即把規模擴大一倍。

1884年出任兩廣總督的張之洞,雄心勃勃,要在廣東建造鋼鐵廠、槍炮廠、紡織廠等大工廠。他立意辦鋼鐵廠是1889年上半年仍在兩廣總督任內。在交通不便的19世紀,居然要在煤鐵資源俱缺的廣東辦現代鋼鐵廠,可謂異想天開。但其動機是:「中國歲銷洋鐵值五百餘萬金,粵銷即不少。漏卮宜杜。購機開採,設廠煎煉,皆所必需,煉鐵尤要。」愛國熱忱,溢於言表。

1889年4月9日他同時給駐英公使劉瑞芬、駐德公使洪鈞打電報,詢問開鐵礦和煉鐵、煉鋼及軋鋼設備的價格。洪鈞老老實實告訴他:「開礦機價自十萬至五六十萬不等,須相地而施。煉鐵機器亦須知日煉若干,無從懸揣。總以礦師測驗為首務……未敢草率報命。」劉瑞芬的膽子比洪鈞大,回電說:「詢明煉鐵廠煉熟鐵煉鋼蹺蹺板抽條機器爐具各件,價共需英金兩萬五千十九鎊,運保費在外,十二月交清,每禮拜出鐵二百噸。」張之洞十分讚賞這種乾脆利落的作風,第二天立即給劉瑞芬復電:「請如議訂定合同,價能核減尤妙。」七天後,又發電報催促:「煉鐵廠機爐請即訂立合同,催開工,依限運粵。」再過十天,張之洞提出要擴大規模,很快就敲定日產一百噸生鐵。知情者後來揭露:「芝田中丞(劉瑞芬字芝田,1885年至1890年初任駐英公使。曾護理江西巡撫,後任廣東巡撫,故稱之為中丞)原不欲辦,嗣經香帥(張之洞號香濤)一再電請,知事不得已,然不將其事博訪周咨,詳舉以告,遽匆匆定議。」現在看來,這是一幅近乎兒戲的官僚辦廠圖。

「香帥賦性卞急」,就個人性格而言,這無傷大雅。面對暮氣沉沉的末代皇朝的官僚機關,想辦點事的人不著急,反而有點不正常。但當權力在握,而又自信道義在肩,立意一往無前之際,如果沒有分權制約、按程序決策和公開監督的民主制度,個人的行動不受約束,個性缺陷就可能成為作出違反常識的重大舉措的根源,造成巨大損失。

1889年8月,他調任湖廣總督,便蓄意將這些工廠一股腦搬到湖北或其他地方去。繼任兩廣總督的李瀚章是個庸才,多一事不如少一事,也巴不得張之洞將這些玩意兒搬走。於是,張之洞身還在珠江之濱,已經函電交加,迫不及待,籌劃如何在湖北等地建廠了。

對現代經濟活動較有經驗的盛宣懷在張之洞動身到湖北赴任之前,在答覆張之洞的詢問中已經開誠布公說:「開礦難,開煤熔鐵尤難……凡辦礦,機器均須因地因質,宜先宜後,與原勘礦師繪圖立說,評價定購。西法辦礦,斷無不先定礦地辦法而後照圖購器者。中國屢次辦礦,見小欲速,前後倒置,故不合法。……可否請緩數月,容礦師查畢……算擬切實條款,稟請核奪,不至蹈前弊而貽後悔。」這是有切膚之痛的經驗總結,可是急於求成的張之洞聽不進去。

早在徵詢盛宣懷意見之前兩個月,張之洞已經發電報給中國駐德公使洪鈞:「請訂熔鐵大爐二座,日出生鐵一百噸,並煉熟鐵煉鋼各爐蹺蹺板抽條,兼制鐵路各機器,一切配齊。」這時他打算把這座鋼鐵廠放在山西。不到一個月,洪鈞挺負責任地綜合各廠家的意見答覆他:「煉鋼兩法,曰別色麻,曰托麥旅。視鐵質內磷之多寡,爐亦異制,祈迅飭取晉鐵試驗……爐需火磚,中國必須學造……此造火磚匠須添者也。煉鐵需用枯煤……此煉枯煤爐須添者也。」如果認真聽取駐德公使轉達廠家的這些意見,後來的重大錯誤可以避免。

可是,張之洞當天就迫不及待回答:「煉鐵各件必需速購,爐須兼能煉有磷者……燒磚匠、煉枯煤爐應添訂。」「晉鐵取送太遲,千萬勿候。」寥寥幾句話,把他的無知和專橫暴露無遺!爐是不能兼煉高磷和低磷鐵礦的,鐵質的化驗絕對要等候,違反這些常識就要受到懲罰,不管職位多高,概莫能外!字裡行間,還暴露張之洞當時可能連煉鐵要用耐火磚和焦炭都不知道!

幾經周折,漢陽鐵廠的煉鐵設備,最後是在英國訂購的。1890年初,薛福成接替劉瑞芬,出任駐英、法、意、比四國公使。他於3月9日抵達巴黎,4月22日率領參贊黃遵憲等人至倫敦,23日完成交捕手續。1890年5月17日,張之洞發電報給薛福成:「前定煉鐵爐機,日出百噸。今欲趕辦鋼軌,日出二百噸,將已定爐機參合添配,應加爐座卷軋機若干,價值連運保費共幾何?請詳查示復。」5月26日,他洋洋得意告訴盛宣懷:「原訂兩爐,日出百噸。擬再添兩爐,通年可出六萬噸,愈多則愈有利益。」按理張之洞的電報,應該是由他處理的。但據他的日記,5月20日,「查舊卷,前任劉大臣代張薌帥……又在諦塞德公司訂購煉鐵煉鋼機器,共價英金八萬三千四百九十八鎊。」沒有收到張之洞5月17日電報的記錄。但後來的史料證明,原訂設備啟運和為擴大規模添購的設備確是由他經手的。

在張之洞一再催促將設備運來之際,薛福成同洪鈞一樣,兩次根據英國廠商的意見告訴他:「鋼需鐵煉。請示知礦鐵之磷質、硫質有無多少,做爐方免爆裂。」「諦廠又云:鐵礦磷質多難煉鋼,另覓佳礦尤妥。」如此尖銳的意見,沒有引起張之洞足夠的重視,加上可能受到洋技師的矇騙,他的答覆是:「大冶鐵礦極旺,磷僅萬分之八,賀伯生等稱加錳鐵盡可煉鋼。」於是,不管三七二十一,實行馬丁爐、貝氏爐各購兩座的奇特方案!

設備訂購後,當時在駐英使館任參贊的黃遵憲仍不死心,給負責建廠的蔡毅若(錫勇)寫信,提出許多有益的建議,包括再一次提出:「應先得鐵礦、炭礦,將鐵與炭寄到英國,請人明驗,然後定式購器,覓地造廠。」「今礦質未知何如,鐵路尚懸而無著,必先商榷應造之物。」可是,依然無補費精神!

如此瞎指揮的後果是:「煉鋼有酸法、鹼法之別,酸法不能去鐵中之磷,唯鹼法能之。漢廠貝色麻系酸法,而大冶礦石所煉之鐵,含磷過多,以致滬寧鐵路公司化煉軌樣後,不肯收用。」「漢廠魚尾板等鋼,系馬丁鹼法煉成,滬寧公司稱為上品。」但後者不是主要產品。直到1896年轉為官督商辦後,問題才逐步得到解決。1899年10月5日,盛宣懷頗為自豪地對慈禧說:「現在鐵廠出鐵、煉鋼。盧漢鐵路(盧溝橋至漢口,即現在的京廣線北京至漢口段)用的鋼軌均系自己所煉,與外國一樣好。現造槍炮亦是用自己所煉精鋼,比造軌之鋼更要加工。」1901年的史料指出:該廠「雖然在十一年前就已經開始,但是開工的時間並不多,甚至接受較小的訂貨也不多……1896年業務才走上軌道……在目前經理部管理的六年中(指1896年至1901年官督商辦的漢陽鐵廠),該廠已經生產生鐵兩萬六千八百噸,熟鐵塊七百噸,鋼錠一千六百噸,鐵軌兩萬兩千一百噸,熟鐵三千七百噸」。不過,盧漢鐵路所以要用漢陽鐵廠的鋼軌,完全是督辦這條鐵路的張之洞利用權力強買強賣,並非正常的交易。為了把爛包袱甩出去,1896年,張之洞上奏皇帝:「此次華商承辦鐵廠,臣與盛宣懷堅明要約,以盧漢路軌必歸鄂廠定造為斷。並懇天恩飭下南北洋大臣、直省各督撫,嗣後凡有官辦鋼鐵料件,一律向鄂廠定購,不得再購外洋之物。」儘管戶部(財政部)對此有所保留,滬寧鐵路公司也不買帳,張之洞自己管轄下的盧漢鐵路是不敢不買這個廠生產的「貝色麻鋼軌」的,何況具體承辦盧漢鐵路的又是盛宣懷!因此,說這樣的鋼軌「與外國一樣好」,實際是哄騙慈禧老佛爺的牛皮。直至1904年漢陽鐵廠趁派員赴英購買新設備之機,攜帶原料、燃料、產品請專家化驗,又一次證明大冶鐵礦石和萍鄉煤均屬上乘,唯鐵礦石含磷高,用貝氏爐煉出的產品質素不佳。後來採納專家意見,無論新舊設備均「決定廢棄貝色麻而改用馬丁鹼法」,才最終徹底解決這一問題。

瞎指揮還表現在煉鐵所需焦炭還沒有落實,就急急忙忙建廠和選址不當上。

最終解決焦炭問題的以安源為中心的萍鄉煤礦是在1898年才開工建設的,那時漢陽鐵廠已歸商辦。至於煉鐵廠的廠址,尚未開工建設,盛宣懷就給張之洞打電報直截了當指出:礦務學堂的比利時礦師「白乃富雲,武昌設廠,是鐵石、灰石皆須逆運,恐運費太巨。郭師敦原勘在黃石港近灰石山處,覓定高基,安置爐機,荊煤下運黃石港與武昌,運費必不相上下。此系二百年遠計,似宜從郭不從白。宣凡有所見,必直陳憲台,事後必知宣心無他,宣言皆實。」後來,他又提出:「若就大冶設爐烹煉,雖官辦稍加靡費,亦足能興利持久。繼聞香帥舍近圖遠,縱靡帑二百萬,鐵亦能成,而運遠本重,必不能敵洋料,亦如船政之造船不敵洋廠,粵局之鑄錢不敵洋錢也。……至(漢陽)大別山廠基已費購地之款……如能以大別山為炮廠,以大冶為鐵廠,則無論官辦、商辦均能百世不移。」可是,這些忠告都沒有動搖張之洞將鐵廠放在漢陽的決心,正如許多知情者所說,事必躬親的他要將工廠放在眼皮底下才放心和順意!

漢陽鐵廠失敗的另一重要原因是管理染上官辦企業痼疾:臃腫腐敗。這固然是官辦工廠制度必有的孽子,而張之洞的性格缺陷使制度錯失更形嚴重。

參與其事的鐘天緯在私人信函中寫道:「特香帥躬親細務,忽而細心,錙銖必較;忽而大度,浪擲萬金;忽而急如星火,立刻責成;忽而置若罔聞,延擱數月。一切用人用款皆躬操其權,總辦不能專主,委員更無絲毫之權。用款至百緡以上,即需請示而行,迨請示則又健忘多病,動延數月。」「最奇者,名為蔡毅若觀察為總辦,而實則香帥自為總辦,委員、司事無一人不由憲派,用款至百串即需請示而行。蔡毅若不過充洋務幕府之職。」蔡毅若這位張之洞最信任的辦「洋務」的官員尚且如此,其他人就更不用說了。

鍾天緯在另一封信中痛心疾首地說:負責這項工程的叫總局,「規模頗大」,有總辦一人,會辦兩人,還有四位會銜,兩位提調,還有兩位「只領薪水,並不會銜」;此外,「自文案、收支、翻譯、礦務以及大小班差遣及掛名干修月支薪水者共有六十餘員,大半尚未謀面,其才具之優劣,並非總辦所知」。這樣的「衙門」有多氣派,我沒有看到直接的記錄。不過,轉為官督商辦後陋習尚未革除,看看有關情況,亦可略窺一斑。1913年報載:「漢冶萍雖名為商辦公司,其腐敗之習氣,實較官局尤甚。以前督辦到廠一次,全廠必須懸燈結彩,陳設一新,廠員翎頂衣冠,腳靴手本,站班迎迓。酒席賞耗之費,每次至二三百元之多,居然列入公司帳內。督辦之下,復設總、會辦,月支薪水二百兩、一千兩,一凡綠呢轎、紅傘親兵、號褂,以及公館內所需一切器具、伙食、菸酒零用,均由公司支給。公司職員,統計不下一千二百人,大半為盛宣懷之廝養,及其妾之兄弟,純以營私舞弊為能。」

其實,漢陽鐵廠的失敗,最主要的原因在沒有吸收國內外的教訓,政府不應直接投資或指揮建設乃至經營這一類理應由商人辦理的企業。在建廠過程中,盛宣懷在給張之洞的一封信中寫道:「泰西各礦,皆歸商辦,豈諸大國慮少官本哉?良以運造出貨之本,固無窮期。非商辦不能權交易,不能通有無……誠如藎慮,福建船政若為商局,則商輪亦可修造,何至盡糜公帑!招商局若為官辦,則洋行屢次傾軋,恐已受虧中止。此前車之鑑也。」「如是鐵路每年不過造二百里,每里約用鋼軌三十餘噸,每噸價三十兩,全買官軌,僅得二十萬兩。津、滬、閩、寧各製造局,每年用生鐵不及五千噸,即使盡買官鐵,不及十萬兩,仍不足養此鐵廠,似不特官辦為難,即商辦亦難廣籌銷路。昨與傅相(李鴻章)縱論及此,目前若得商人接辦……用人、理財照輪船、電報兩局之例,出入帳目,一年稟報一次。大憲只持護其大綱,不苛責其細務,庶可事簡而責專,商人或能樂為其難。」一個決策有重大錯誤的官辦企業要糾正是極其困難的,即使交給商人也難以立即扭轉乾坤,但卻是唯一出路。

張之洞一生興辦的工廠不少。僅在湖北,「之洞至,興鐵廠、槍炮廠、紡紗、織布、繰絲、制麻、製革各廠。創設官錢局、造幣局,行用鈔票,鑄銀圓,以固根本,劑盈虛」。而除了壟斷性的為各省代鑄小銀圓「收其餘利,歲百十萬」和「創鑄當十銅圓,當二銅錢,行用南北各省,至數千萬,餘利至千百萬」外,「鐵廠、紗布絲麻各廠,亦折閱相繼。然一易商辦,則贏利巨萬」。問題出在制度上。

為什麼不在籌辦之初就由私商來辦呢?一手經辦此事的盛宣懷道出其中內情:當年李鴻章「以煉鐵難籌巨款,半途中止……招勸華商出資接辦……嗣奉電諭改歸官辦」,比較清醒的李鴻章,無法抗拒朝廷的旨意。

表面上,張之洞也承認,要辦好工廠,終歸應該交由商辦,「至經久之計,終以招商承領,官督商辦為主。非此不能持久,非此不能節省、迅速旺出暢銷。前年曾致書台端詳言之」。可是,「仰窺帥意,事事喜用官派,故不喜聞商辦之說」。個人意志成了決定性的因素。1894年6月鐵廠點火開煉時,管財政的戶部尚書翁同龢已經提出要「招商接辦,道員盛宣懷初擬承領。公(張之洞)謂:路艦炮械,非鐵不成,正須官方擴充,招商非計」。又拖了兩年,直至走頭無路了,才交給盛宣懷去辦。當時「英法巨商願繳款合辦者甚眾」,這本來是吸納外國資金和學習現代管理的好機會,張之洞無此膽識,加上不敢信任洋鬼子的民族情緒,寧可交給本國亦官亦商的人物,埋下了無法徹底擺脫官辦企業習氣而終於破產的禍根。

這些錯誤決策得逞的制度環境是政治上的宗法專制,籠罩統治階層的文化氣氛仍是迷戀官辦,經濟上則是國民的經濟自由被剝奪,想辦企業非得到督撫乃至朝廷批准不行,張之洞的作為無非是主流文化的體現。這是中國人為衝破傳統文化桎梏而支付的又一筆而非最後一筆費用!

(選自《溫故》(之三),廣西師範大學出版社,2005-01)