我早幾年就想去拜訪高耀潔媽媽了,可是一直沒有成行。原因有幾,第一個我不知道高媽媽的詳細地址,打問一位曾經給高媽媽出版過書的編緝,他說他和高媽媽失去聯繫了,他還說聽不懂高媽媽的河南口音。第二來自於我對紐約交通的恐懼,在世界上地鐵線縱橫交錯最複雜的城市,我真的對自己沒有信心。第三,我近幾年都是跑回大陸採訪大饑荒倖存者,拜訪高媽媽的事情就一拖再拖。

我從沒有見過高媽媽,但「認識」高媽媽。記得那是2003年「感動中國十大人物」的頒獎典禮,當主持人白岩松念到高耀潔的名字時,當時已經七十六歲的高媽媽站在高高的台階上。白岩松怕老人走不穩,上前去扶,高媽媽摔了一下手,那意思是:「讓俺自己走!」逗的觀眾們都笑了。她就那麼一步一階,一階一歇自己走下來,小小的個頭,卻頂天立地般的站在頒獎台上。她自費調查愛滋病的事跡,獲得台下觀眾熱烈的掌聲······幾年前,我從網上購買來她所著的《血災10000封信》,為她所揭露的中國農村血禍所觸目驚心,又為她不辭勞苦,以年邁之身調查愛滋、援助愛滋、呼籲愛滋而感動。我在網上看過很多高媽媽的錄影,她對著鏡頭喊:「我沒有愛滋病,我家人也沒有愛滋病,我管那麼多幹啥來?我看那些小孩可憐,小小的年紀,輸血得了那病,就死了。咱的孩子是孩子,人家的孩子不是孩子嗎?」每每說到這些,高媽媽總是老淚縱橫,令人心痛不已。

每次看高媽媽的錄影,總是讓我淚流滿面。為無辜的愛滋病患者悲傷和痛心,更是為高媽媽的悲天憫人的高貴品德和偉大的母性所深深感動。我不想稱她教授,如今只拚職稱待遇,只爭經費名利的教授滿街跑。我也不想稱她醫生,如今不見紅包不開刀不救人,手術台上還讓病人加錢,白衣天使變成了黑心狼的醫生到處都是。我只想稱呼她:高媽媽。因為,她是那麼善良,讓每一位來鄭州家裡求助的老人孩子吃上家常便飯。因為她的愛那麼博大,她愛每一個愛滋病患者,給他們送藥、送食品、送錢、送衣服。因為,只有母親對孩子才會有這樣厚重的慈愛,只有母親才會有這樣不索回報的付出,只有母親才會留下這樣心疼孩子的淚水。

我只是高媽媽的一位普通讀者和敬仰者。我想見到高媽媽,拉著她的手,和她拉拉話,聽聽她的聲音,看看她的樣子,陪伴她一日半天,是我長久以來的願望。八月底的一天,請一位總編介紹,我聯繫好高媽媽,坐上從波士頓去紐約的大巴,轉程去看望高耀潔媽媽。

非常體貼人的高媽媽

從我所住的法拉盛轉了兩次地鐵後,在紐約好心人不斷的幫助下,我乘坐一號地鐵終於來到3333BROADWAY。因為高媽媽耳朵背,我給高媽媽的護理打了電話,她告訴我了高媽媽詳細的樓層和門牌。那座紅磚建築真大,光電梯就分A、B、C、D幾個,雖然門口的保全熱情地給我指點方向,我還是惴惴不安,坐電梯上了八樓,不知道該往那邊去。扭頭間,就看見一位八十多歲,身者黑白碎花的老太太坐在門口,短短的頭髮,笑迷迷的,慈祥的就像我們老家村頭坐在老槐樹下歇涼的老婆婆。那不是我想了好幾年要來看望的高媽媽嗎?

高耀潔教授每天都在寫作

「高媽媽!」我連走幾步,彎腰擁抱住高媽媽。一下子,我的眼淚禁不住湧出來。激動又難過。如果不是高媽媽長年堅持愛滋病的調查,不堅持喊出「血液傳播是中國愛滋病的主要原因。」不堅持著書寫作奔走演講,告訴世人愛滋真相,她不會以耄耋之年流亡異國他鄉,孤獨地生活在紐約曼哈頓這棟公寓裡。我們也就不會有這次見面,也就會永遠是陌生人。

「高媽媽,我來看看你!」

那一剎那,我看見高媽媽的眼睛裡也蓄滿了淚水。我能讀懂,那是一個老人遠離故國家園,遠離兒女孫兒、獨居繁華都市卻異常孤獨的委屈和無奈,痛苦和無助。

「我怕你找不著,就坐在這等你。走,咱進屋。」

一口河南話,聽高媽媽這麼說,讓我特別感動。她的腿腳已經很不靈便,她得用扶手椅慢慢推出來,然後坐在扶手椅上等待。

三句話不離愛滋病的高媽媽

進了屋子,我環視四周,高媽媽獨自一人居住的家,沒有一件像樣的家具,桌子、書架、床都是東拼西湊的,客廳連一個沙發都沒有,牆邊靠著幾把摺疊椅子,是準備偶然來客多的時候,給客人坐的。窗台上擺放著的幾盆綠色盆景,給老人的屋裡增加了不少生氣。高媽媽特別愛花,這些花都是來看望她的朋友們贈送的,有金錢樹、菊花、蘭花,有一個叫不上名字。我說:「是不是叫鳳尾?」高媽媽說:「你看,就像個鳥的尾巴,就叫鳳尾吧。」六點以後,看護下班回家了,只有這些花默默地陪伴著老人。

和高媽媽面對面在簡易的摺疊桌子邊坐下,請看護給我倒了杯茶後,我就和高媽媽聊起來。雖然聽力不大好,但高媽媽很健談,嗓音宏亮,記憶清晰,基本上都是她說我聽。也可以想像,老人平時太寂寞了,除了看護,難得有人來陪伴她說話聊天。我告訴她我小時候的鄰居是個河南人,所以我聽河南話沒有問題。

高媽媽被人們譽為「中國防艾第一人」,愛滋病專家,到明年就投入整整二十年了。高媽媽三句話難離本行,一張口就是愛滋病問題,這是她最憂最愁最揪心的事情。她說她多年前開始調查愛滋的辦法是「用錢開路」。「我是九六年四月開始的,我去調查,僱傭計程車,一天要五百塊錢。還要拿點東西,你不拿東西,那個愛滋病人就不和你說話。我一般就拿那個方便麵,一箱一箱的。有一次,我去王樓看愛滋病人,我對司機說:『停車,我要和愛滋病人說說話。』我下車對那個人說:『你身體不好。』咱也不能說是愛滋病,這是一個中年婦女,問她話她也不說,啥也不說。車子直接開到村里。那個中年婦女從家裡出來了,拿著她的化驗單給我看,她說:『我也是,我也是那病』我讓那個小孩給他一箱方便麵,她想拿都拿不起來,沒有力氣,我讓小孩給她送進屋裡頭。我再問,她就給我說了:『俺得病了,得了那個病。』我問她:『剛才我問你,你咋不說呢?』她小聲說:『村長不讓說。』那方便麵多輕呀,一個男人就病得拿不起來。我給每個小孩一包方便麵,吃著將方便麵箱子幫著拿回家。」如今方便麵城裡人都不屑吃了,在貧困的農村依然像點心一樣金貴。

聽到這裡,我心裡暗暗發笑,我下農村採訪大饑荒倖存下來的老人,和高媽媽使用的「同樣的手段」,給他們送點茶葉、桃酥、零用錢,他們就問什麼說什麼了。一來農村的老人特別老實,很少有外面的人來詢問關注他們,二來他們也的確需要實惠的物質幫助。

「我去那裡,人家不讓接待生人,特別是高耀潔。如果在村里他們可以抓,如果跑到大路上他們就不能抓。農村那小孩,才六、七歲,會吸毒嗎?他也不會賣淫嫖娼。最壞是那個河南宣傳部,一直捂、一直捂,一個村上至少有七個到十個愛滋病,硬說河南沒有一個人得愛滋病。逼迫著我改口,那個河南副書記到我家去了四次,我死也不改口,有就是有,多就是多,李克強在愛滋病上有罪。

我是這樣的,我就堅持我的意見,我不會跟人打架,不會舉牌,更不會靜坐,我就寫,我有一本故事,就是一個一個的病例,一百多個。我是打掉牙往肚裡咽,我想我既然已經下農村了,就應該撐到底。」

來看高媽媽,是我多年的願望。

高媽媽介紹說,中國調查愛滋病醫務界的只有四個人,其他不少人是撈錢的騙子。第一個叫孫永德醫生,河北省防疫站的,是位主任醫生,他把愛滋病疫情反映到國務院反映到衛生部,卻沒有引起有關部門的關注。永德最後去世了。有人說是氣死了,有人說是被害死了,連高媽媽也不知道詳細情況。當時的衛生部陳部長臨終的時候說:「如果聽孫主任的話,愛滋病不會到這個地步。」到了九五年五月,站出來河南周口單採血漿站的副站長王淑萍,把問題直接捅到北京,干到十一月才半年,就被開除了公職。王淑萍的丈夫是防疫站站長,她沒有工作了,家庭破裂離婚了,她被迫跑到美國流浪,帶著她的女兒。2000年武漢中南醫院桂希恩教授進入河南蔡文樓村檢查病人,這時才知道農村的無名熱`怪病是愛滋病。桂教授不受政府的歡迎。

十多年以來,高媽媽放棄退休安逸舒適的生活,丟下一生相濡以沫的丈夫,邁著一雙年幼時被纏過的小腳,奔波在廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖南、湖北、陝西、山西、河北、山東、安徽等十幾個省的上百個村莊,給那裡的農民送去藥品、書籍、簡報、衣物。讓那些在病床上等待死神降臨的不幸者看到最後一屢光;讓那些在苦難的沼澤中掙扎的人,可以牽住一隻救援的手;讓那死去父母雙親的天真孩童有一個溫暖的懷抱,可以揚起頭來叫一聲:「奶奶!」不使他們絕望,這個世界上,還有愛他們的人。

高媽媽眼裡的杜聰

杜聰,香港智行基金會創辦者___被著名文學家白先勇先生形容為「愛滋煉獄裡的活菩薩」。這個出生在香港,在美國哥倫比亞和哈佛大學接受過高等教育的華爾街銀行家,就是十多年前的一個機緣,看到了華中地區有那麼多無助的愛滋病患者。隨後在高媽媽的引領下,放棄了美國金融界本該有的前程,高薪工作和安逸生活,成立了智行基金會,跋山涉水在鄉村行走調查,先後幫助了近二萬多名愛滋遺孤。他說:「我要做一個救海星的人。」

我在網絡上看到這麼一張照片:在2012年華盛頓召開的國際愛滋病研討會期間,到了下午五點多,參加會議的杜聰和年事已高的高媽媽都疲倦之極。杜聰坐在椅子上手扶腦袋閉目小酣,體力不支的高媽媽則以自己的五、六本書為簡易枕頭,蓋上外衣,側身躺在三張椅子上打個盹兒,少做歇息。還有會議,還要發言,還要大聲的揭露和呼籲。這副照片不知是誰拍下的,令人感動和溫暖,還有一絲心疼。杜聰和高媽媽既像感情濃濃的母子,更是如一對不畏艱難險阻衝鋒在愛滋大火中救火的消防隊員。

一張令我非常感動的照片

長期以來,我對這位救海星的善心人欽佩不已。但是高媽媽眼裡近距離的杜聰又是怎麼樣的呢?

高媽媽記得第一次杜聰去拜訪她是2002年元月23日(高媽媽的記憶力令我非常吃驚,許多重要的日期、時間她都記得一清二楚。)高媽媽一看杜聰洋里洋氣的樣子,一看就是外地來的人,不敢把他領回家,害怕有人把他們都抓起來審問,就領杜聰到外面一個小店一邊吃一邊談了好幾個小時。隨後杜聰就跟著高媽媽在農村實地走訪調查了一年。

十多年前,剛開始跟隨高媽媽走訪愛滋村的杜聰自然不了解中國農村的風土人情,麥苗韭菜分不清,芝麻花叫成喇叭花,成天跟著高媽媽風塵僕僕的坐車到處跑。這是他人生從未走進的大學,從未上過的課堂,使他錯愕不已的是,除了高樓大廈的紐約生活富裕的香港,地球上還有人如此貧窮可憐,食不果腹,衣難暖身。高媽媽回憶到:「杜聰是香港出生的,美國長大的,不知道咱農村的事情。我們去鄉下,那老母雞在岸上『咕咕咕』地叫,幾個小鴨子下水裡玩耍。杜聰一見發表言論了,把他急的,捲起褲腿就要下水,還喊著『雞媽媽著急了,雞娃掉水裡了!雞娃掉水裡了!我去救它們上來!』一塊去的復旦大學高燕寧教授說:『你趕緊把鞋脫了,把雞娃娃撈上來。』把俺幾個惹得笑得肚子疼。杜聰雞娃娃鴨娃娃分不清。」說到這裡,高媽媽開懷大笑起來,我也跟著哈哈大笑。一件小事,倒是看到了杜聰的善心,能救水中雞娃的人,當然會奮不顧身的去救火中的孩子。

調查愛滋病工作,充滿了危險,主要是來自於當地政府得阻攔堵截。當官的都害怕暴露真相,害怕丟了頭上的烏紗帽。有一次,高媽媽、杜聰、高燕寧三個人坐車去了一個村里,高媽媽就看見不時有人進門一探望,不一會,又有人探頭探腦的張望。高媽媽是河南本地人,很熟悉當地的情況,本能地感覺不對頭。高媽媽說:「高老師,咱走吧,氣候不對。」沒想到「反應遲鈍」的杜聰說:「不要走,不會下雨。」急的高媽媽高燕寧兩位直出汗,她們兩個說:「我們走,你自己在這裡吧。」拖了一會,杜聰跟著她們兩位跑出去,一下子就來了三十多個警察和民兵來抓他們。。杜聰害怕了,拍著司機的肩膀說:「快開!快開!「高媽媽說:」小王,你可不敢快開,咱碰到樹上死了怎麼辦?」

中國政府一直強調愛滋病是因為吸毒和不良性行為所致。高媽媽說:「我和杜聰見到一個婦女,叫齊桂花,家裡只有一點點白面,和一點面水就那麼充飢。政府說人家是吸毒快死了,我們至少去過她家三次,拿出來很多照片。家裡窮得連飯都吃不上,到哪裡買毒品吸?」

杜聰的善行,使他屢屢在香港和台灣獲獎。在前不久獲了獎後,他把自己的所得獎金髮給每位工作人員1000元獎金,他說我要錢幹什麼?聽高媽媽說杜聰在洛河居住的地方只有八平房米,因為住旅社會花錢,有一間小房子就不用花錢了。

孩子們的「杜叔叔」「杜老師」還沒有成家,沒有自己的孩子,他的全部時間、精力、感情和愛都給了那些失去父母、無法生活、無法讀書的孩子。杜聰所做的慈善公益事業,救助過二萬多孩子,這些孩子中間能出來十分之一,能上大學中專。但是國內的媒體都不敬他,因為他常常暴黑,這裡有多少愛滋孤兒,那裡有多少愛滋孤兒,政府不願意讓他說出來。高媽媽感嘆地說:「我和杜聰共事了十四年了,有些人弄公家些點錢,讓農村窮孩子到國外玩玩,是一時的。但是教育能改變一個孩子的一生。我成天想,杜聰走的路是對的,救了很多中國的愛滋遺孤。」

前不久看關於杜聰探訪愛滋病患者的片斷,如今,原本西裝革履的華爾街白領也能坐著三輪車顛簸下鄉,也「很懂行」地提著油罐子、米袋子送到農民家,用不那麼標準的普通話說:「大米,大米。」因為他知道這些東西遠比蛋糕月餅實惠得多,可以讓一個貧困的家食用很多日子。他並設立了環保袋工廠,讓那些愛滋感染者能有就業機會能自食其力,從而找到做人的尊嚴。

有幸獲得高媽媽給我的一本《愛在村莊孩子的心裡》,夜晚燈下閱讀時,多次為杜聰的菩薩心腸人間善行感動涕淚。盡不住一次次的問:這個人心裡有怎樣的善良?可以拋棄一切去救助這些愛滋孤兒?

可以說,杜聰是上天派來的天使!

高媽媽回憶自己的醫生生涯

「你看看我這個胳膊,不一樣粗。」

高媽媽伸出兩條皮膚鬆弛的胳膊給我看讓我摸,果然右胳膊比左邊粗壯一些,我不明白為什麼,高媽媽說:「我做手術,我做過好多手術呀,胳膊就成這樣了。」說這些話的時候,高媽媽流露出幾分驕傲和自信。因為這條變粗的胳膊不但曾經接生過數不清的小生命,更是救活過不少癌症患者。

我很喜歡聽高媽媽說話,因為她的一生是那麼的曲折和豐富。

高媽媽最早是河南省第二人民醫院的婦產科醫生,她醫術高超,總是急病人所急,憂患者所憂。那是一九六零年,結婚多年的李貴榮不能生孩子,在高醫生的治療下,一連生兩男兩女四個娃娃,她來感謝高媽媽說:「高醫生,我給你一個吧。」「高媽媽說:「我要那吃嘴貨幹啥?我又不是沒有小孩?」

高媽媽說我的書不賣,只送。

高媽媽做了21年婦產科工作後,她覺得搞婦產科永遠不能出人頭地,沒有新的發展。1974年改行收癌症患者,接受癌症病人。

癌症是絕症,癌症病人如果治不好,病人死了,家屬不會埋怨醫生。所以她和病人的關係非常好,高媽媽興致勃勃地回憶起一段和病人交往的往事:「有一次我和病人的爸爸吵架。我書上有寫,我收了一個卵巢癌病人,叫馬淑娥,是顆粒細胞癌。我能拿下來,做完手術,我給她插兩個管子。我給她爸爸說:『我給淑娥保存了子宮、一側卵巢、輸卵管,可以結婚生孩子,你把住院費交了。』結果這個爸爸說:『癌症我們不治了。』我問:『有希望治,怎麼不治了?』這個爸爸說:『是我閨女,我說了算,不是你閨女。』他帳也沒有結,就拉著病人走了。我就去婦聯告狀,婦聯一把手不在,二把手在,她誤會了,以為是我的親戚,結果縣婦聯、鄉婦聯、都去馬淑娥家。對她爸爸說:『你明天不把她送醫院,我們就在這裡辦公了。』馬淑娥給送回來了,我可生氣了,和她爸爸吵架,馬淑娥定婚了,給了五百塊錢彩禮,他女婿說:『爸爸,你拿上二百塊錢交住院費。我結婚以前還給你。』她爸爸說:『不行,我蓋房子哩。等著娶兒媳婦哩。』我想她兒子多大了,我問:『馬老漢,你兒子多大了?』他說:『十三了。』結果她住院治病沒有花錢,有的人心好,公費醫療,就說:『高主任,你開藥,用我的名字開,打給馬淑娥。』病好就出院了。」

在高媽媽的精心醫療下,馬淑娥康復了。結婚後生了個小男孩,過了兩三年後,高媽媽都忘記了這件事情。過年的時候,他們一家,馬淑娥和丈夫孩子,由老爸爸領著拿著柿餅花生來給高媽媽拜年,一進門老頭就喊:「高主任,你閨女來看你!」高媽媽不在,醫院護士長揶揄到:」哪是高主任閨女?不是你閨女嗎?」那是八二年的事情,馬淑娥十九歲,從那以後,她的病也再沒有復發。已經過去了三十多年的事情,高媽媽講述起來卻讓人感覺到歷歷在目。

高媽媽所在的省級中醫學院第一附屬醫院,擁有五、六百張住院床位,她擔任婦科的主任,又是教授級,但她不是在門診部就診,就是在住院部查病房。有時老同學來找她,轉一圈找不到,再轉一圈還是找不到。特別是有一個的老同學來住院,怎麼也找不到高媽媽,因為她們初中畢業以後就沒有見過面了。另外一個同學常見高媽媽,她就說:「為民,這科室里高主任是誰?就是那個小腳。」「那個?主任?」「就是。」最後兩個老同學咯咯咯地跑到高媽媽的辦公室,大呼小叫道:「老天爺!你咋熬成這個樣子了?!」眼前這個主任衣服頭髮都不講究,土裡土氣的貌不驚人,實在沒有一點當官模樣。高媽媽毫不客氣地對老同學說:「老天爺有眼!小腳不一定沒技術。」

高媽媽說:「俺出身不好,不能入黨入團,文化大革命中挨整我自殺過,挨打受傷做過大手術。」高媽媽撩起衣服,讓我看她腹部留下數寸上的刀疤。「等老毛死後,在業務上我有成就,得過國家二等獎,在河南就是不得了了。在我五十六歲的時候,被提升為國家終身教授。還是河南的人大代表,文史館館員。如果後來不搞愛滋病調查,生活還是很不錯的。」

高媽媽自嘲道:「我就是個不識抬舉的人。」

高媽媽的書只贈送不賣

至今,高媽媽已經寫了近十本有關中國愛滋病的書籍,大多由海外的出版社出版,廣為流傳,傳播深遠。

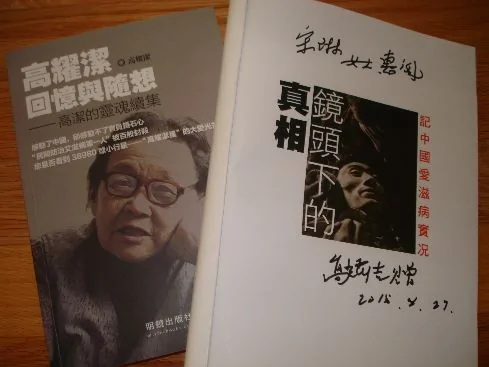

來之前,我就想著買幾本高媽媽的書,回去好好拜讀。不想高媽媽早就簽好字,放在一旁要送給我。我過意不去,說:「我買你的書。」高媽媽大聲說:「你要買,俺就不給了。我的書我不賣,都簽上名字了。」高媽媽送給我七本書,她剛出版的《高耀潔回憶與隨想》、三本《鏡頭下的真相》是去年出版的,都簽了名字,讓我送給關心中國愛滋病的朋友。說起來也得兩百多元,但我又不敢違背老人的意願,恭敬不如順命。

高媽媽最喜歡談的話題就是她的寫作和書,因為那是她身處異國他鄉孤獨一人生活唯一的精神支柱,是她的痛苦也是她的快樂,是最大的折磨也是最大的慰藉,這些文字和圖片是老人一生的心血和財富,她非常願意送給每一個人。高媽媽翻動著書對我說:「這本書(《鏡頭下的真相》)都是照片,333張,我買了一千多本,一次四百,另外一次八百,我為啥給人沒有那麼大方?因為裡面有英文,外國人要。聯合國安理會一下拿走三百本,北京大學、清華大學、政法大學都寄去了,回信都來了。我捐贈了書,他們給我寄來感謝信。這個是讓人帶給西安第四圖書館的。」

高媽媽不但免費贈書,還要自己承擔郵寄費,特別是非常昂貴的國際郵寄費用。「我運這些書,運費很貴,特別是我運到國內。我想辦法運呀,先到香港,再到雪梨,雪梨再到國內,轉一圈。寄書可貴,花錢多,前幾天,我給四川的XXX寄去一本書,郵費三十六塊,可貴,但他收到了。我要錢幹啥?我今天活著不知道明天還活不活了?你看我的書從香港到紐約,紐約到國內,轉著圈寄去,我給聯合國三百本書,我不賣,送給他們,都簽了名字。為啥來?我現在要錢沒有用。」令高媽媽氣憤的是,也有人騙她一些書,自己賣出去掙錢。

珍貴的贈書

高媽媽的書桌兼飯桌上有兩本贈書登記冊,是用列印過稿子的費紙裝釘而成的,用背面畫成整齊的表格,在上面登記得到過贈書的有:哥倫比亞大學黎安友教授、智行基金會負責人杜聰、自由亞洲電台主持人北明、還有南京大學圖書館員陳遠喚······等等。

高媽媽今年最新出版的《高耀潔回憶與隨想》,她一次就購買了800本。那本《鏡頭下的真相》出版時,高媽媽說不要稿費,用稿費折合後用來購買書。有一個名字叫孫以韶的女士要給高媽媽三萬元港幣,支持她出書,這位女士不要出名,她給高媽媽寫信來說:「高奶奶,我上高中的時候,看見你在電視台上,我想問我爸爸要點錢給你寄去,我一想,那點錢也不是辦法。我現在工作了,我回家吃飯,把錢攢著,我把錢給你。」高媽媽不肯接受他的捐贈,孫以韶就把錢給出版社了,所以出版社就給的書多。等於又多了一批書。

光是給聯合國安理會一次就捐贈了300百本書,就是按照出版社給的作者價,加上昂貴的郵費也要差不多6000美元費用,不能說是個小數目。高媽媽說:「年初,我得了一個獎,劉賓雁良知獎,獎金一萬塊。我已經花了8000塊,說不定我明天就死了,要那麼多錢幹啥來?我的錢又快花光了。再有錢,死了也帶不走,但是我的書大家看到了,就了解了。」高媽媽的屋裡還堆放這幾箱書,她無不擔心地說:「還有二百多本,不趕緊送出去,我就害怕我死了,就變成垃圾了。」

在買書、送書方面高媽媽「大手大腳」,在生活方面對自己卻很節儉。在衛生間裡,我看見高媽媽使用的幾條毛巾都用的快破了。護理為她買回食品,她也認真的檢查收據,看看花費了多少錢。高媽媽告訴我:「我這一生從大學畢業,一直到退休,到我出來,一年用一塊錢的雪花膏,有孩子小的時候,用兩塊錢,所以對化妝品,我是一點不懂。我給人家錢的時候,我很大方,我覺得人家是個人,咱也是個人。我覺得你搽得再好,不等於你人格很高。我是這樣,那怕我自己少吃點少喝點,要對老百姓好一點。我就這麼大力量。」

我明天就要死了,但我今天還沒有死就要為中國無辜的愛滋病受害者吶喊,就要揭露出政府鼓勵「血漿經濟」導致愛滋病泛濫成災的真相。這就是高耀潔寧為鳴死不為默生寧折不彎的高尚人格和境界精神。

高媽媽的生活、寫作和遺願

高媽媽的身體和任何垂暮老人沒有區別,要依靠經常的看醫生和每天吞服各種各樣的藥物維持。高媽媽目前有高血壓、心臟病、大隱靜脈血栓,經常摔倒等等病,不得不忍受著病痛和不適。因此,她也會悲觀的說:「我是生不如死。」「有時,我晚上冷的打顫,蓋上被子又熱醒來,誰知道呀?」這把年紀,工作了一輩子,本該享受清福、含飴弄孫,安度晚年,卻孤苦伶仃地生活在一群講聽不懂的英文的人的大樓上。

就是這樣重病纏身自顧不暇,高媽媽依然惦記著國內的愛滋病情況。「四川涼山那邊,天天都在埋死人。政府說他們是因為吸毒,但是那裡的人窮的沒有飯吃,哪有錢買毒品?現在還有人賣血。我收集了很多資料,都是國內的人給我轉來的。我現在身體不行,如果身體行,我就去四川涼山了。如果在十年前,我就去了。我要去看看怎麼回事?」一說到愛滋病,高媽媽的小腳又想跑路了,可惜,她如今上衛生間都得用手扶椅,跑不動了。

高媽媽當了一輩子醫生,治病救人,年紀大了,逐漸成了「看病」專業戶,先是換上了一口假牙,前不久全身皮膚發癢,害得老人家一夜起來六七次,用食用鹽洗。好在在哥倫比亞大學黎安友教授的關照下,保險公司給高媽媽派了三個全天護理,輪流值班,每天九個小時,給高媽媽做家務、洗衣服、做飯、洗澡等。高媽媽的飲食非常簡單,午餐一碗豆腐雞湯,一個小包子,晚餐一碗麵疙瘩淡化湯。白天還得睡幾覺,其他時間都是用來寫作和上網瀏覽新聞。

高媽媽指著自己臥室的小書架說:「我這一輩子己出版了二十九本書,十七本是專業的醫學書婦科書,十二本是關於愛滋病的書。我現在還在天天寫作。必定是奔九十歲的人了,有時候腦子清亮,有時候什麼都記不起來。我目前寫的一本書,還沒有寫完,我才寫了二十六節。我已經寫了委託書。如果我死以後,委託黎教授幫助出版。

我寫瞭望蔣杆、反右、大饑荒,現在有材料問題。我寫的太晚了,有材料問題。我寫的太晚了。八十歲以後,腦子不行了,我應該早些寫。我喜歡寫真實的事情,不喜歡查資料,如果查資料,等於天下文章一片抄。我說,中國現在要轉方向,和樹一樣,要把根給除了。我覺得主要的問題在毛澤東。」

每到夜晚,夜深人靜,高媽媽躺在床上,突然想起來什麼,就翻身起來,用筆寫下來,想起什麼增加什麼。這對一個中青年寫作者來說是職業習慣,可是對一個老人來說起來寫完,再睡下都是非常困難的舉動。高媽媽的寫作猶如用身體匍匐前行,字字留下痕跡,句句鑿動人心。

說到毛澤動在延安種鴉片,高媽媽背了這麼幾句:「過了大年是春天,家家戶戶種洋菸。五畝地來兩畝田,留下兩畝種洋菸。」可惜我記錄的也不完整。高媽媽目前寫作的是揭露毛澤東統治時期暴行的,有一部分內容刊登在《縱覽中國上》,比如最新的《鋼鐵的故事》《吹噓浮誇害人不淺》等。

對自己六十九歲退休後所從事的揭露愛滋真相事業,高媽媽無怨無悔。她說:「如果我不鑽進這個窟窿里,不得國際獎,我寫寫稿子,講講課,就俺倆口的生活也蠻好的。俺兩口是醫生,兒子是教育界的教授兼系主任。人家對我說,你得了獎,買房子。還有人讓我買汽車。我說大家都有房子了我再買房子,大家都有汽車了我再買汽車。

現在我覺得人命最重要。」國內也多次讓高媽媽回去,但高媽媽不敢回去,害怕政府的臉色初一十五不樣,想變就變,在那樣的環境下完不成她的著作。

「我老伴是2006年死的,八十歲。他得了咽癌,可快了。他比我大一歲半。我死了以後,我給兒子安排了,把我的骨灰和他爸爸的骨灰撒到黃河裡去,就完了。」

高媽媽的花,高媽媽的寶貝。

在紐約,我陪伴了高媽媽短短的兩天,說話的時間加起來也不少於十個小時。有時我貼著她的耳邊大喊大叫,為了讓她聽清楚。有時,我們又你一言我一句的在紙上筆談。期間高媽媽背誦了好幾首古典詩詞,因為我的孤陋寡聞加上高媽媽的地方口音,我都無法記錄下來,頗為遺憾。那天,看護六點下班走了,我在紙上寫到:「高媽媽,我想多陪你一會,晚點走,可以嗎?」高媽媽說:「好!你來我可高興,說說話可高興。」我的心情很是矛盾,想多陪伴高媽媽,和她聊聊天,又很害怕打擾她的休息。

牆上鐘錶的指針不客氣的指向八點,我得告辭了,去坐地鐵回旅館。

「高媽媽,那我走了。」

「那走吧,反正得走。」

我不捨得走,俯下身擁抱高媽媽的時候,忍不住在她的面頰上親吻了一下。說起來,我這一輩子還沒有這麼親吻過自己的母親呢。這一衝動的親吻,讓高媽媽知道,我是多麼敬重她皇帝老子都不怕的硬骨頭精神,又是多麼愛戴她身為醫生,一見病人就走不動的善良心腸。在門口,我不得不離開,我想哭,但強忍住了。我不想讓高媽媽感到悲傷。

紐約,因為高媽媽居住在這裡,成了我心目中最美麗的城市,令我最牽掛的城市。感謝你!紐約!

高媽媽,我不久後還會再來紐約拜訪你!