我叫宋遠升,70後,出生於山東臨沂蘭陵縣的一個小山村。我自小愛看書、學習好,無奈家中貧苦,因為交不起每學期15元的學雜費,初中二年級便退了學。

告別校園後,我在採石場搬過石頭,下過鐵礦、進過煤窯,吃過的苦頭數不勝數。18歲那年,我在井下親眼目睹工友被石頭砸中後當場殞命,這件事警醒了我,讓我意識到靠苦力改變命運太難,再這樣下去命都可能丟掉。

辭去煤窯的活計後,18歲的我揣著幾百元存款重回初中。這個如今看來有些莽撞的決定,把我帶到了人生的快車道上,使我從礦工一路逆襲成為大學教授。

今年我47歲,是華東政法大學的法學教授、碩士生導師。

靠知識改變命運之前,我曾捱過很長一段時間吃不飽飯的日子。我的老家在沂蒙山區的一個小村莊,那裡稀稀落落地住著四五十戶人家。

由於山里灌溉收割不便,小麥不好種,村里人吃不上細面,大都以紅薯、玉米、高粱這類粗糧為生,收成也很有限。記憶中,我們家總在為填飽肚子發愁,父母很少有眉頭舒展開的時候。

上世紀五十年代,為了逃避飢餓,爺爺帶著全家前往東北墾荒,由於奶奶患有哮喘,難以忍受東北冬天的嚴寒,一家人又回到山東,如此反覆過三次。老話說「搬家窮三年」,在東北和山東間來回遷徙,讓本就貧困的家庭雪上加霜。

當我們家最後一次從東北搬回山東,已經是1980年,那時我6歲,家裡除了三間破屋再沒有其他東西,成了村里墊底的一戶。

我們老家的石頭房,房頂的彩鋼瓦是後來才有的。

最困難的時候,母親只能去鄰居家借糧食,後來只帶回來一堆發芽變質的紅薯,還如獲至寶。母親將紅薯削皮、曬乾後磨成粉,再烙成紅薯干煎餅,吃起來味道苦不堪言,時隔多年我都難以忘記。

我父母都是老實人,父親上過三年學,母親從未踏進學堂的門檻,倆人一輩子只知道勤勤懇懇地種地。

受限於眼界,他們從不關注我和姐姐的學習如何、考試第幾名,只關心我們是否挑好了水、撿完了柴火,甚至禁止我看借來的舊書,認為這是不務正業。

我母親在老家麥田,她一天學都沒上過,不知道讀書有什麼好處。

而我天性熱愛文字,無論父母如何反對,總是逮著空兒就四處找書看。當時家裡有本半文言文的《三國演義》,生僻詞不少,但愣是被我翻爛了邊兒。

沒書讀了,我就去附近一戶有古書的人家借閱,或者找同學求書看,哪怕是一本連環畫。有時在路上看到一角破報紙,我都會萬分珍惜地撿起來,讀得有滋有味。

或許是閒書看得比同齡人多,或許是我本就有些學習的天賦,讀小學期間,我的成績在學校一直名列前茅,作文更是經常被老師當作範文朗讀。

可惜成績帶給我的快樂,不足以抵消家貧帶來的困苦。我每個學期只能買一個寫字本,四五十頁根本不夠用,為了能多寫點字,我總是把字寫得很小很密,正面寫完反面寫,寫到自己都難以辨認了,還要繼續找空兒寫。

這是我的小學校門,如今已經荒草叢生。

進入初中後,不要說學習用品,我連基本的生活都無法保障。學校離家有4公里山路,憑腳力得走上個把小時,我只得寄宿,每三天回一次家。每次出發去學校時,母親會在我書包里塞一二十個地瓜干煎餅,作為未來三天的口糧。

對於青春期正長身體的我來說,一天幾個煎餅壓根不夠吃,總是餓得發昏。夏天天熱,煎餅還容易長毛,我不得不把它們曬乾,再撣毛,泡一遍水,就著鹹菜囫圇咽下。

家裡就這條件,我對此也無法抱怨什麼。我在學校還有實實在在的煎餅吃,父母若是碰上雨天不幹活兒,他們也就隨便做點稀飯對付了事。

直到現在,我家鄉的一些老人還有曬地瓜乾的習慣。

讀完初二,當我伸手向父母要下學期15元的學雜費時,他們臉上露出了難色,那副表情看起來甚至有些不悅。在他們看來,讀書未必是條好出路,畢竟村里連一個大學生也沒有,不如早早出去打工掙錢來得實在。

我當時臉皮薄,一會兒交不上學費、一會兒吃不上飯,還是班裡唯一一個拿布條當褲腰帶使的男孩,在同學間著實有些丟面兒,便想著乾脆輟學得了。

對於我的輟學決定,父母默認了,因而手續辦得很順利。我將學校的衣物、書本拿回家,沒多久就上鄰市棗莊去投奔爺爺奶奶。爺爺腦子活絡,從東北回到山東後一直在嘗試做些小生意,彼時他正在棗莊兜售自己種植的旱菸。

在爺爺那兒住了三個月後,我找到了人生中第一份工作——在棗莊大柏莊卓山鐵礦搬運鐵礦石。礦區共45名工人,還不滿15歲的我是年齡最小的一個,身高只有一米六出頭。

這是去年我去礦山回訪時的拍的礦洞,如今早已廢棄。

礦場的工作看上去並不難,我只需要轉運被炸開的礦石。但實際上,這份工作相當危險,運礦車的軌道左側沒有護欄,一米多遠的地方就是百丈懸崖,下坡過程若有不慎,很可能因為慣性連人帶車摔下去。

每天天不亮,我就要出發去半山腰的工地,天擦黑才能回家,總是累得腦袋空空。可我絲毫不後悔輟學的決定。

在礦場,一個月100多元的工資終於能讓我吃飽飯了,甚至可以一頓吃上五六個細面饅頭,這在我讀書的時候是絕對不敢奢望的。

2020年,我專程回到礦山尋訪,還能在附近找到當年的工房。

日子久了,我便不再滿足於填飽肚子。雖然年紀小,但我深知兜里有錢才能獨立掌控自己的命運。幹了不到半年,我又托在煤礦挖煤的三叔給我找了份下井的活兒,在那裡連續干滿30天就能拿到300元。

井下工地在地面下兩三公里處,從礦道下去時,高的地方能走,矮的地方只能爬進去。一路上不僅要注意腳下的水,還要提防頂棚隨時可能掉落的石頭,可謂如履薄冰。到達工地僅僅是第一步,接下來我還要在不到半米高的採煤面上斜臥著掘井,一天要干八個小時。

我那會兒還是年輕,聽說過瓦斯、冒頂這些災難,心裡並不太害怕。或者說,人在窮困的時候,對金錢的渴望已經超過對危險的恐懼。

大概是上天為了懲罰我這無畏的心性,一個冬天的清晨,我在上井時不慎將右手放入吊車急速上升的鐵纜中,三根手指頓時失去知覺。礦上一位負責人急忙用自行車載我去醫院,醫生將其中兩根手指草草包紮,將受傷最嚴重的中指進行了最經濟的截除手術。

這是我在自傳《流年舊事》裡的回憶,這根斷指平時很少示人,身邊一些朋友都不知道。

隨著中指的缺失,我的第二份工作也走到了盡頭。那會兒年紀小,沒想過要找煤礦索賠,就這樣懷著滿肚子的悲哀回到了爺爺奶奶在棗莊的住處。見我滿臉煤塵,手上又掛了彩,兩個老人別提有多心疼了。

養傷期間,我聽說同村有人在南京採石場工作,每月能掙400元,心動得不行,等到右手能使上勁了,便立馬跑去南京。

在南京泉水採石場,我仍然從事重體力勞動。烈日炎炎之下,16歲的我要將爆破後散落在山坡的巨石裝車,再送到遠處的碎石機中粉碎。石塊又重又鋒利,我怕自己僅有的幾件衣服被磨破,每天赤膊上陣,身上時常被劃得鮮血淋漓,新傷舊傷層層迭迭,仿佛一枚枚勳章。

對年少的我來說,累點、苦點都沒事,只要有錢掙就好,可月底一發工錢,心裡涼了半截。原來大家口中的一個月400元,只是針對那些最能幹的工人,像我這樣年少體弱的,到手能有個200元算不錯了。

2020年,我去南京出差,順便去了採石場的舊址。

我曾以為靠打工可以改變命運,一晃三年過去了,累死累活,還失去了一根手指,身上仍然只有幾百元存款。輟學以來,我第一次有了深深的疲憊感。

正鬱悶的時候,我又聽人說村裡有個小伙子20年前去吉林下煤窯,後來在那裡安了家,日子過得不錯。這個消息讓我再次看到希望,決定去吉林碰碰運氣。

我背著鋪蓋卷坐了三天三夜的火車,最後也沒打聽到那位老鄉的下落,但如願進了吉林蛟河奶子山煤礦,那裡工資確實高,一個月能開600元。

因為此前有過下煤井的經驗,我再回到煤井適應得很快。和以往不同的是,這次我隨身帶著借來的初三課本,每天下工後,都會拿起課本自學一會兒。剛開始,同住的工友會笑話我說看這個有啥用,我也被問得語塞。是啊,有什麼用呢,靠幾本破書就能扭轉命運了嗎?但我實在想不到更好的出路了。

在礦上沒條件拍照,這是一位畫家朋友根據我的口述畫的煤礦工人下班場景。

打工的日子波瀾不驚,我以為接下來幾年也會這樣繼續下去,沒想到幾個月後的一場意外,徹底改變了我的人生軌跡。那天,我和工友井下在工作累了,便停下來休息,班長坐在我不遠處抽菸。

突然間,一塊非常大的石頭從他上方落下,災難來時毫無徵兆,班長來不及閃躲就殞命西去。

時隔多年,我仍無法用語言描述這一幕對我的衝擊有多大,當我緩過神後,我當即決定要換一種活法。班長的意外遇難讓我切身體會到,在這裡多待的每一秒都是聽天由命,我怕自己有命賺錢,沒命花。

我很快離開了東北,走之前花三百元給自己買了雙皮鞋和雪花牛仔外套,作為對自己打工幾年的獎賞。回到家裡時,我身上還剩下600元,那便是我這四年全部的存款了,我打算用這筆錢來供自己讀書。

回到家鄉後的我(左),那時候流行牛仔外套配皮鞋,發小也買了一身兒。

和當初輟學一樣,聽說我要復學,父母表現淡然,不支持也不阻撓。在外打工的這幾年,我也習慣了自己做決定,懂得自己對自己負責。我想趁年輕賭一把,賭輸了,大不了再回工地幹活。

1992年春節剛過,我直奔初中,找到了當年頗賞識我的語文老師,他此時已經升任校長,爽快同意了我的復學申請。

當初離開時,我因為家貧在同學間抬不起頭來,繼而對學校產生了排斥,覺得這裡不能給我光明的未來。在外顛簸流浪四年,當我重新回到學校後,內心竟有種前所未有的安全感。

坐回初中教室,端起書本,我才明白這樣的平靜有多珍貴。在工地苦幹一輩子未必能致富,但在學校苦學的每一分鐘,似乎都讓人在成功路上更進一步。

輟學近四年,要考上高中絕非易事,我深知自己沒有試錯的空間,不成功便成仁,所以只能玩命學習。每天晚上,別的同學都沉入夢鄉,我還在教室就著煤油燈熬到凌晨,因為吸進了煤油煙,鼻孔周圍總是黑乎乎的。

第二次求學時的我,心有大志,一改往日只想掙錢的想法。

我自己也覺得意外,四年的高強度勞動不僅沒有讓我的大腦變鈍,反而像開竅了一般,比退學前吸收知識更快、學習起來也更輕鬆。

再加上足夠的專注和努力,很快我就把從前落下的知識撿了起來。那年中考結束,我們學校共有四個學生考取了重點高中,我便是其中之一。

我從鄉里考進了縣裡,入學的時候叫蒼山一中,後來學校改名為實驗二中。

得知我考上重點高中的消息,父母依舊麻木,倒是堂姑和已經嫁人的姐姐很為我高興,她倆在接下來的三年裡定期資助我生活費,讓我免去了後顧之憂。

堂姑是鄉里遠近聞名的能幹農婦,從前我們關係平平,但自從我考上高中,她便對我像親兒子一樣關心,希望我能發揮才學,成為宗族的榮耀。

我堂姑一家人的照片,她是初中學歷,我姑父上過醫專,他們倆都支持我繼續讀書。

讀高中期間,我在學習上的潛力再度展現出來,高一我還在年級十幾名徘徊,高二就次次前十,高三更是從未掉出過前三名,乃至被同學們封了「考神」的稱號。

只有我自己知道,我不是真的智力超群或是什麼考神附體,不過是四年苦難磨練了我的心智。只要不再回到烈日炎炎的礦場、黑暗的井底,學習再苦再累,於我也不過是「撓痒痒」罷了。

1995年高考,我穩定發揮,以高分成為蘭陵縣文科狀元。我打工攢下的600元也花了個精光,身上一文不名,但我賭贏了。我知道,苦難已成過去,上天終會嘉獎不認命的人。

我成為狀元的消息很快炸開了鍋,鄉里鄉親全跑來祝賀。我很開心,不僅因為我得以擺脫父輩的命運,更因為我初步證明了讀書的價值,大家眼裡滿是羨慕。

那時還沒有985、211,我報考時選擇了學費相對便宜的西北政法大學。

大學期間,堂姑和姐姐在自家經濟並不寬裕的情況下,每年都極盡所能地給我湊部分學費,還時不時給我一些生活費。

如今想來有些不可思議的是,那會兒家裡那麼窮,學費也得靠親戚資助,我內心卻有個要出國留學的執念。大學四年,我成天抱著厚厚的英語詞典背,背過了不算完,還要將每個單詞抄寫50遍,後來的英語四六級考試都是一次性通過。

我拿來自學英語的牛津詞典,已經被翻爛了。

1999年我大學畢業,正好趕上國家包分配的末班車,被分到蘭陵縣司法局當了公務員。在老家人看來,能端上鐵飯碗是一份好得不能再好的差事,我卻不太甘心,花幾個月時間考下律師資格證後,便辭去公職,在臨沂做了三年律師。

和當初打工一樣,在臨沂的三年,我始終不滿足於現狀,總覺得地方太小不夠我施展拳腳,還想往更大、更遠的世界跑,於是報考了華東政法大學的碩士研究生。

讀研第二年,為了圓當年的夢,我申請了留學比利時根特大學。申請主要看英語成績,我大學的努力這會兒終於派上了用場。托福滿分677分,我考了639分,是華東政法大學那年去留學的四個人中分數最高的。

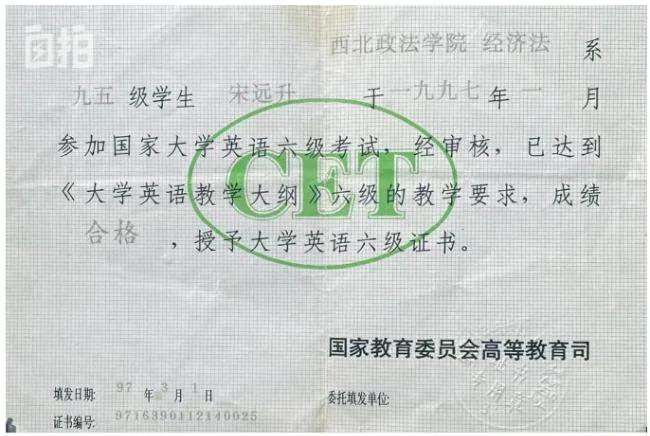

托福成績已經找不到了,這是我的英語六級證書,保留了24年。

留學比利時的花費高達十幾萬,最開始我身上只有三萬存款,缺口巨大。後來還是20個親友給我湊夠了這筆錢,其中堂姑通過貸款借了我四萬元,如今回憶起來仍然深深感動。

在國外的一年,是我真正開拓眼界的一年,也是我無比充實的一年。我不僅在上課之餘去了法國、荷蘭、盧森堡、德國、埃及這些我從前想都不敢想的國家遊覽,還利用國外的資料,寫了一本法學著作,越來越向學術之路靠攏。

2004年留學比利時期間,我去過最遠的國家是埃及。

2006年,我從華東政法大學碩士畢業,留校做了《青少年犯罪問題》雜誌的編輯,這本雜誌是我國公開發行的青少年犯罪研究專業期刊,編輯崗位歸屬於華東政法大學的教輔編制。

工作一段時間後,我因為不想一輩子做教輔,又去考了復旦大學的法學博士。2010年,我博士畢業,成功入職華東政法大學,成為一名法學講師。

期間出版法學專著18本、法學論文110餘篇,作品字數超過500萬字。憑藉過硬的學術成績,我在入校七年後便被評上教授,當上了碩士生導師。

2017年,我被正式聘為華東政法大學教授,聘期五年。

如今人至中年,我的步伐總算慢了下來。從前打工也好、學習也罷,我都是個不甘現狀的人,總愛往前沖,現在卻越來越喜歡回味過去,品味之中,也對過去的苦難多了一份理解和感激。

童年時期,父母經常因為貧窮吵得不可開交,我始終籠罩在飢餓與爭吵中,說對他們毫無怨言那是假的。很多年後,我才明白了「貧賤夫妻百事哀」的道理,對他們有了體諒之心。如今,父母在村里抬頭挺胸,過著安穩富足的晚年,是我作為兒子最大的滿足。

能夠走到今天,我堂姑和姐姐功不可沒。尤其是堂姑,我每次回家都會看望她,就像她當年拿我當兒子對待一樣,我也拿她當父母一樣的恩人,禮物永遠買一式兩份,父母一份,她一份。

對姐姐的感謝自不必言,她不奢求我的回報,我只能更加疼愛她的孩子,去年外甥結婚,我給了一個五萬元的紅包。

我的求學經歷也影響了老家的許多孩子。以前我們村的成年人大多不重視教育,大傢伙兒不看誰家孩子成績好,而是看誰家孩子撿柴火厲害,現在不一樣了,每次我回老家,都會有父母讓孩子跑來問我有沒有什麼好的學習方法。

自從我走上學術道路後,這個不到兩百人的小山村,陸續出了三個碩士。

我是一個念舊的人,這些年會不時回到從前的工地轉一轉。觸景生情之下,我仿佛看到了那個在太陽底下暴曬、被石頭壓彎了腰的自己。每當這時,我都無比感激自己復學的決定,好在我醒悟得不算晚,好在苦難都過去了。

我還是個喜歡尋找生活意義的人,許多事情本身沒什麼意義,比如我曾遭受過的苦難。但如果苦難所帶給我的改變也能對年輕人產生一些激勵,它便有了意義。