我是吳克忻,1928年10月生人。遲暮之年,人難免會回望過去:我親歷過日軍侵華、逃難、中共建政、改革開放等大事件。而我自己的人生,也隨著這股洪流顛簸起伏,曾在波峰上又跌落至波谷中。種種悲歡離合,讓我細細講給你聽。

現在的我。

我出生在江南小城常州一個殷實幸福的家庭 。家裡有祖父祖母、父母親、弟弟妹妹們。我的祖父是私塾教書先生,父親是木行職工。那時候常州經濟有四大支柱:豆、木、錢莊、典當。木行待遇很好,家中常有肉類食用。平時我和弟弟妹妹們玩銅鑼和茅山喇叭(註:即「茅山叫叫」,一種簡易木質小喇叭),日子也是無憂無慮。

我有時候也會去常州的鬧市區轉轉。當時常州的鬧市區南大街北大街就1米到2米寬,街兩邊櫃檯的職工都能隔著街講話。街道上是各種各樣的店:南北貨店、藥店、綢布店、百貨店等等,路上還有黃包車、獨輪車、自行車……

我父親,弟弟妹妹和我,左一為我。攝於1954年,二弟要去讀大學了,全家人合影。

6歲開始,祖父帶我在豆腐干大小的紅紙上寫方塊字,一天4個,一年的時間我已識上千字。到7歲去讀幼兒園的時候,我心想,幼兒園的課本怎麼這麼容易啊?這也讓我逐漸滋生了自滿的情緒,因為別人都不認識的字,我認識。

8歲起,父親給我布置了家庭作業:每天早晨寫張毛筆字。父親的話我不敢不聽,從那之後,天蒙蒙亮時我就起來磨墨、寫字,再去刷牙洗臉。家裡人都很支持我寫字。有一年春節要去親戚家拜年,弟弟要緊出門了,而我還在寫字。母親就跟他說,你不要著急,等哥哥寫好字再出去。

識字、寫字就像是我人生的新起點,為我打開了閱讀、寫作的大門,對我之後的生活都有很大影響。如果把我的人生軌跡看成是一串珍珠項鍊,每一顆珍珠都象徵著人生里的重大事件,那文字就是串連起這根項鍊的線。我的一生福禍,都和文字有關。

日後給常州摩托車廠寫的字。至今,我給許多人、廠、公司題過字。

比如,我初中的里程碑事件——書法比賽。1941年,我以全校第二名的成績考取了江蘇省立高級中學,是我們這裡最好的中學。初二時,全校舉辦了一次書法競賽,每個人發一張紙,所有人都寫一樣的16個字,我記得的有「忠孝仁愛,禮義廉恥」。在那次比賽中,我被評為初中部第一名。

這之後,我就是學校的名人了,同學都來找我寫字。還有一個笑話事情。有一次,我突然被通知要去校長室一趟。我嚇得魂都沒了,因為校長很兇的,他的口頭禪是:沒得理由!立即開除!就是說,學生如果違反校規,馬上就要公示,立刻開除。

在去校長室的路上,我一直在想,我犯什麼錯誤了嗎?喊我去做什麼呢?沒想到,距離校長室還有三五米路的地方,校長已經笑眯眯地在門口等我了。他溫和客氣地跟我說,吳克忻啊,我請你來幫我寫點字。教育廳的督學明天來視察,要準備不少資料,學校有些文書和表格來不及填了,你幫我填吧。

天黑以前,我把表格都填好了。校長很高興,說明天督學來視察就不怕了。

前幾日寫給一位南京書店老闆的字,我現在九十多歲了,寫字也不會手抖。

初中三年,我最喜歡的科目就是國文課,尤愛讀小說。那時候沒有電燈,家裡也買不到煤油,我就點著炒菜的豆油燈讀書。昏暗的光線里,我進入茅盾、巴金、葉聖陶、冰心筆下的世界,讀著讀著就忘記了時間,母親喊我我才會睡覺。

我的小學到初中,除了讀書、寫字和歡笑,還有炸彈、逃難和絕望,這一切都是因為——日軍侵華。

1937年10月,日本人轟炸常州,先後炸過機車廠、發電廠、火車站、鬧市街道等。

日軍第一次轟炸,記得那是個漫長的下午,我還在小學學堂里上著課。突然,一陣預備警報傳來,意味著日本飛機已經飛到臨近城市無錫了,還有幾分鐘就將飛到常州上空。老師讓我們趕緊躲到講台腳底下,我大腦一片空白,書包都來不及拿就鑽了下去。同學之間不敢講話,緊張得不得了。我心想,我們都要沒命了嗎?隨後,「哐」一聲震耳傳來,炸彈炸下來了,伴隨著連續的、急促的「嗚,嗚,嗚」聲,是緊急警報,意味著日軍飛機已經在炸常州了。又過了一會兒,「嗚——」的長聲響起,是解除警報,意味著炸彈丟完了,日軍飛機離開常州了。

解除警報拉完後,同學紛紛湧出校門,我也回到了家。當時父親被木行老闆派到江西南昌買木頭,火車、輪船都停了,長江里也在打仗,他回不來。家裡只有祖父祖母、娘和兩個弟弟。弟弟們被炸彈聲嚇得不輕,哇哇大哭。大人在商量逃難,他們愁,要逃到什麼地方去?住到什麼人家裡?又不能帶灶頭鍋子走,怎麼吃飯?

我母親,弟弟們和我(右一),在江西的父親說太想我們了,讓我們寄張照片過去。

當時,日本人在常州殺人放火、強姦婦女,無惡不作。特別好的三層樓房,他們點火就燒,幾日幾夜,火光沖天,幾十里外都能看見火光。除此之外,日軍歇幾天就來轟炸,南大街、北大街、大的紗廠都被炸過。

在家裡待著就是等死。同月,我們開始逃難。祖父祖母和母親帶著三弟跟著另一家親戚逃到了常州城外一處還沒被日本人轟炸過的農村。祖父祖母年紀大了,母親手裡抱著小弟弟,顧不上我跟二弟了,我們只得跟著伯父伯母逃亡。

那天夜裡,外面在落雨。十歲的我和六歲的二弟跟著伯父一家子匆忙上了一隻木船,我衣裳書包都沒帶。船上的人,大大小小包括抱在手裡的嬰兒大概二十多個人,擠得不得了,大家都在嘰嘰喳喳討論,日本人是不是沒幾天又要來轟炸了?形勢緊急,船一會兒就開了,划進了湖裡。雨越下越大,風高浪急,我怕船翻身,只能緊緊抱著哭鬧的弟弟。

我們本來想逃到常州城外的溧陽的,因為有親眷在那兒,結果一到溧陽,當地人跟我們說,啊呀,你們怎麼還到溧陽來?溧陽人也都在逃難了!於是我們又繼續逃,也不記得路上多少天了,終於到了一個村子裡。我們挨家挨戶敲門,說,我們從常州逃難來的,實在沒地方去了,求求你們,能不能收留我們?有的家擺擺手,說他們家已經有難民住了,讓我們去隔壁問問。問到剩最後兩家的時候,終於有一家願意收留我們。

這家人也挺貧困的,家裡有三個小孩,還有一個放牛娃,六個人燒吃住都擠在一個屋子裡。我們的出現讓他們的生活更艱難了。夜裡,台子凳子都往牆邊上靠,地上攤點稻草就睡覺。早晨,稻草捆捆,地上掃掃,台子再拿出來。吃飯時,十幾個人吃一鍋飯一碗鹹菜。我和弟弟倆人什麼都沒帶,在那裡住了兩個多月沒洗澡,渾身發臭。

1938年,快要過年的時候,形勢穩定了些,我和伯父一起回了常州。我在伯父伯母家裡住了一夜後,第二天就去找我祖父祖母和母親。

分別的幾個月像是幾十年。娘看到了我,高興地哇哇大哭起來,邊哭邊問,怎麼面孔這麼髒?衣服也不洗?這兩個月還好伐?我看到娘也很激動,戰爭年代人的生死都不知道,可能今天還好好的明天就被炸死了,分別兩個多月見到,大家都還活著,已經很難得了。

前排是我的父母親,後排是二弟一家和三弟和妹妹,攝於1963年左右。

又過了兩三個月,我們才回到家。此時家裡的大門敞開,走進去發現家裡的兩張桌子、八張凳子全部消失,沒有拿走的衣服被子都沒了。我猜是能帶走的全部帶走,帶不走的就毀滅。家中有一張櫸木台子,紋理清晰,色澤好看,家裡很寶貝,直接被敲裂了。我只覺悲涼,日本人一直駐紮在常州了,苦日子可能才剛剛開始。

1938年下半年,學校重新開放,耽擱了一年的時間,我重新上四年級。轟炸那天的老師再也沒看到了。有的同學也沒看到了。剩下的同學之間不敢說抗日言論,怕日本人知道了被捉去。

1940年的夏天,日本人的憲兵隊從我們學校抓去三個老師,放回來兩個老師。關在那裡的老師是個抗日分子,他年紀輕輕,教課也很好,被日本人禁閉著嚴刑拷打。我是怎麼知道這件事的呢?我初中班上有個同學是這位老師的侄子,我問他,先生現在在哪?他告訴我,叔叔被關了一年多,現在被放出來了,但是遍體鱗傷,都不能走動了。

寒假裡,我和同學去先生家裡看望他。他穿著一件棉袍子,整個人都沒精神,癱在床前的躺椅上跟我們談話。不到一個鐘頭,他就很吃力了,說自己身體受了大傷,不大行了。1942年上半年開學的時候,我又問同學,你叔叔現在怎麼樣了?他說,已經走了。唉,我真是傷心得不得了,總以為他要好了。我聽同學說,日本人當時要他把其他抗日分子姓名交出來,他不肯,就把他手腳系起來,吊到半空,繩一放,人嘩啦摔到地上。人怎麼吃得消?

1940年,父親輾轉火車、水路、公路終於回到了常州。他走的時候,我的三弟才兩周歲不到。他回來的時候,三弟已經五歲了。媽媽指著父親問,你看這是誰?小弟弟喊,爸爸!父親激動的不得了,一把將小弟弟抱起來。三年多沒見了,我看到爸爸也很開心,但是更多的是愁。當時的日子拮据,一家七八個人洗臉都只用一條毛巾,不像現在,每個人都至少兩三條毛巾,揩手是揩手,洗臉是洗臉,洗腳是洗腳。毛巾破了,我到買毛巾的地方選來選去選,要厚的,要牢的,也要價錢便宜的,能選好久。

木行關了,一家人怎麼生活呢?吃什麼呢?

1944年,我初中畢業了。家裡沒錢了,無法繼續供我讀書。我到現在為止還是恨日本人。如果沒有日軍的轟炸,或許我的家人就不會因逃難生出一身的勞累病來,或許我還有錢可以繼續安穩地讀高中甚至大學。

我開始找工作。當時的常州百業蕭條。多少店鋪、廠都關門了,但我不能歇在家裡。父親先後帶我去了紙棧和另一家木行工作。我瘦瘦小小,體力活幹不了太多,就在木行里做著帳房先生 。我算帳快,字也寫得好,客人很喜歡我,他們看了我開的發票,都笑眯眯地喚我,小吳先生啊。

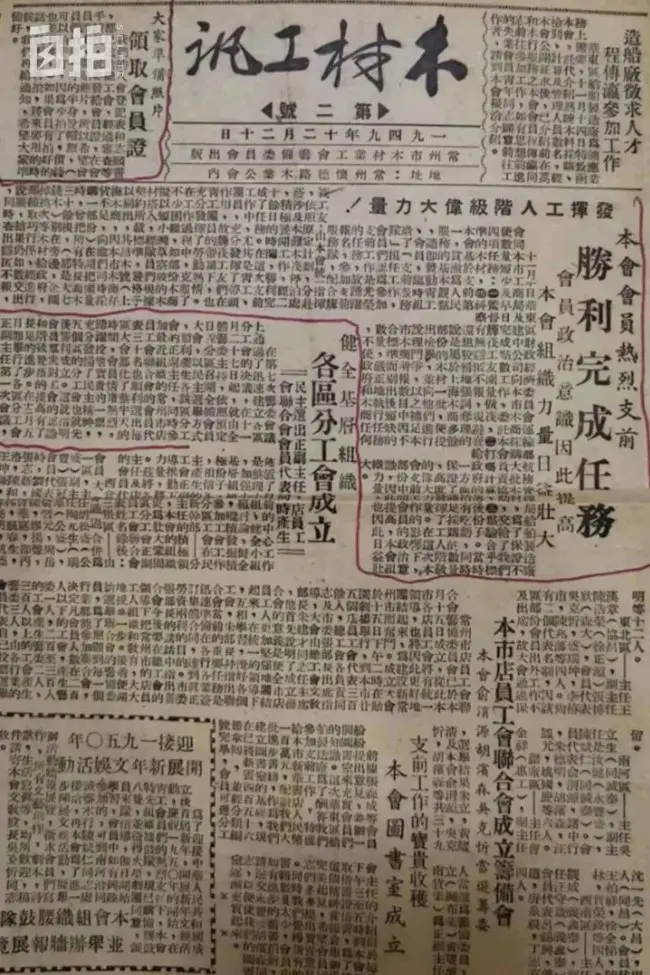

1949年後,工會興起,我在工會寫《木材工訊》小報的報頭。

1949年,中共建政。報紙和廣播上都在播報這個消息,我也特別開心,心想,人民政府開始領導了,中華人民共和國的國旗真好看啊。

之後,工會興起。我跟一些積極分子一道籌備和組織了常州市木材工會。我在木材工會的時候主要負責文字工作,編過兩期鉛印的小報,報頭「木材工訊」是我寫的,裡面的文章也有幾篇是我寫的。每期小報都會印八百張還是一千張,寄送到江西、湖南、上海等地。

同年12月,我離開了木行,去到常州市總工會做組織部幹部科長,1950年6月,我被調到文教部當教育科長。

我剛到文教部的時候,全市有不到十個廠有職工業餘學校,給職工下班後上課的。那時候的人多數是文盲或半文盲,我的任務就是要把他們教到認識兩千個字以上。這件事很艱苦,因為職工們下班回家要燒飯、洗衣、管小孩,再叫他們念書,灌不進去。今天教會了這些字,明天又忘掉了。我在位置上兩年多的時間,從1950年6月到1952年7月,全市職工業餘學校已經發展到七十幾所,專門教他們識字的教師從不滿十個發展到一百四十幾個,兼職教師也有六七百人了。

1952年,抗美援朝志願軍歸國代表團華東分團來常州訪問。我是第二排左一。

我敢說,我當教育科長的時候常州的教育科是全蘇南第一。那時候我去開會,無錫的教育科長誠懇地問我,你怎麼能辦這麼多學校的?你是怎麼掃盲的?我後來還在會上發言,跟全蘇南的教育幹部、總工會領導和職工教師介紹經驗。我的工作,可以說是有聲有色地開展著。

那時我(右一)和最小的弟弟去看望在南京當兵的三弟。

到了1952年7月,我被調到總工會辦公室,做辦公室副主任,主要做文字工作。

與此同時,我也結識了我未來的人生伴侶,陳益沁同志。她來自蘇州的書香門第,父親曾是呂思勉的學生,是一名小學教師。

她的童年在500餘平方米的宅院度過,秋季時,宅院裡便飄著桂花香和果香,她經常在花園裡的魚池、假山旁停駐嬉戲。

她(左一)幼時與父母、哥哥弟弟合影,約攝於1932或1933年,她來自大戶人家。

第一次見面是1956年的一個星期天,我們倆人端坐在她任教學校的辦公室里,聊聊讀過的書,有什麼愛好。

我覺得她不像介紹人說的那樣漂亮,但是儀態端莊,文化程度高。她覺得我學歷較低,但總體印象還可以,願意繼續聯繫增加了解。

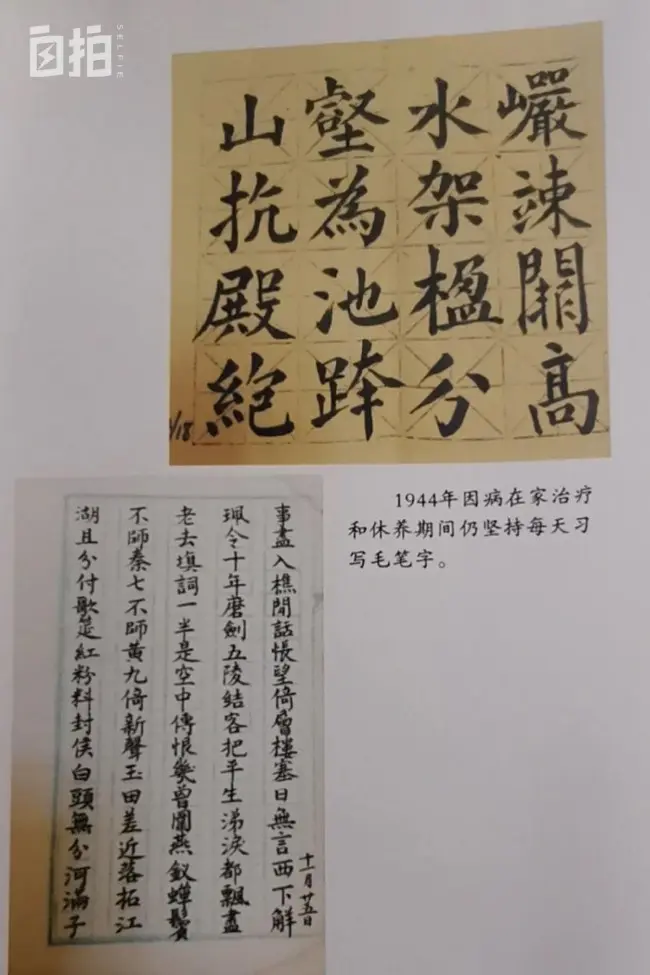

益沁也寫得一手好字。

第二天,我寫了一封信給她:你願意跟我繼續增進了解,我很高興。最近我在開一個會議,等會議結束了我再打電話給你。她一看我的信,態度就發生了大轉變,熱情了不少。

她後來說,她已經在三個學校工作過,同事有100多個,沒有一個人的字有我的好。她父親看了我的字也很稱讚我。他說,字能寫成這樣一定經過了日積月累地練習,他應該是個品行端正,生活習慣良好的人。

1957年春節,我見了益沁的父親。第一次交談好像經歷了一場考試。他問了我一些常州教育界的情況,忽然話鋒一轉:「府上幾位賢昆仲?」幸虧我讀過魯迅的《狂人日記》,第一句就是「某君昆仲」,知道「昆仲」就是兄弟,馬上回答:「舍下三個弟弟。」

那一次談話大約歷時兩個鐘頭,考我夠不夠格做他的女婿。「考試」的結果,他對我和益沁的婚姻不持異議,他認為我的人品和知識水平是有資格做他陳家的東床的。

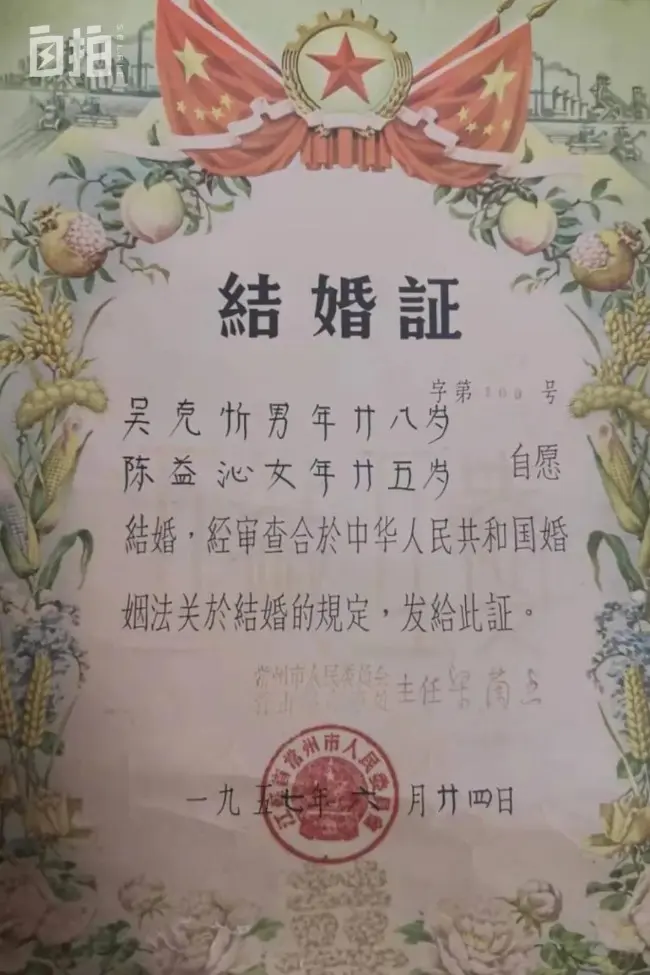

我們的結婚證。

1957年7月1日,我們喜結連理。婚後,我們一起讀書、看報、討論。她的工資是50塊6毛一個月,我是67塊1毛,在當時來說算高的,生活殷實,她也懷上了我們的兒子。兒子名字裡有個「沂」字,我特意選的,一半取自益沁的「沁」里的左部,另一半取克忻里「忻」的右部。

我們的結婚照。她特地做了一件真絲短袖襯衫和一條西褲,她穿著新衣,我沒有添新衣。

好景不長,我的工作發生了劇烈變動,也成為了我們長達十多年苦難歷程的序幕。

辦公室里,我覺得我寫的東西又快又好,童年的驕傲感逐漸滋生,可能招來了一些人的怨恨。1957年,我被定為右派,每日都要寫檢查和被批鬥。次年4月,益沁生下了一個漂亮的男孩。過後17天,還沒來得及享受初為人父的喜悅,我便被逮捕了,真是傷心得不得了啊。

我隨後被送去福建勞改了四年,一年四季在荒涼的山裡砍伐毛竹這種笨重粗大的植物。勞作的日子不太好過。一次,一根好幾百斤的木頭從山上滾下來撞在我腿上,只能用八個字來形容:皮開肉綻,血肉淋漓。還有一次,我拖毛竹走的時候腳底打滑,連人帶物全部跌落山溝里,撞在一塊大石頭上,毛竹壓在我胸上,我有點失去知覺了。還好後來有個好心人經過這個山溝,發現了我,幫我把毛竹搬掉又把我拉上去。

離開福建後,我又被送去了江西勞作三年,在鄱陽湖里圍湖造田。

改造的日子裡,益沁給我寄來麥麩、糖果、孩子1歲時的照片,還在家裡買齊了十卷本的《魯迅全集》。我一有空就握著孩子的照片,忍不住掉淚。她說,有一次她夢到我衣衫襤褸地朝她走去,突然倒在地上伸出手向她討粥吃。她被嚇醒,一身冷汗。我知道她有多記掛和擔心我,心裡自覺太對不起她。

攝於1965年10月我的生日,那時候流行在生日拍照來留下自己的形象。勞作回來後我的英氣沒有被磨滅。

1965年7月,我終於刑滿釋放,回到常州。

當時正逢暑假,益沁回到了蘇州娘家,她此前復我的信中寫道,「你的回來決不是舊小說中的破鏡重圓。」我很傷心,但不怪她,因為我知道,她心裡積攢了諸多顧慮,比如,我的身份對她的工作會有什麼影響嗎?我這七年會有什麼變化嗎?會沾染什麼惡習嗎?

我馬上去蘇州找她。到了她娘家,先看到了正在玩耍的一個男孩,我見他有些眼熟但不太認識,以為他是房客的小孩,小孩也不認識我。我對他說,我要找陳益沁老師。他跑出去,說,媽媽媽媽,有一個穿紅襪子的人來看你。他喊益沁叫媽媽?我心裡咯噔一下。隨後益沁回來看到我,馬上對這個小孩說,快來快來!爸爸來了!叫爸爸!但是她不敢表示激動,怕被別人說她立場不穩。後來,她還是住在學校里,星期六回家。

回到常州後,我預計,往後困難還很多,因為我頭上的帽子還是沒摘掉。

1970年的3月6號,我和愛人被下放到了溧陽。那裡是一片貧瘠的丘陵山區,我們住在生產大隊倉庫旁的養牛小草屋裡,牛牽到外面,這裡就成了我們的家。颳大風時,房子就見天,落大雨時,屋裡就開河。那時候我們又有了第二個孩子。

平時,益沁在大隊小學裡教書賺取微薄的工資,我挑著籮筐,一邊放著女兒,另一邊裝著自己種的菜,拿到鎮上賣。賣完菜已進中午,我就在路上買點干點心給女兒吃,她總會懂事地用小手掰塊饃饃下來,硬塞進我嘴裡。

1972年10月在生產隊茅屋前。

在生產隊裡勞作的時光,我也沒有忘記學習,一有空就讀高中、大學的書,增進知識。1972年春節,隊裡的幹部去一個會計家學習文件。到傍晚,會計的父親到我家裡來告訴我,文件里有個字,大學生都不認識,來問問你。

他用手蘸著口水在台上比劃,我一看,原來是個「圳」字。我說這個是深圳的「圳」字,深圳是個地名,在廣東。他回去講了之後就引起轟動,說一個生產隊下放的人肚子裡的字比大學生的多,不得了啊。我很高興,自己自學的內容沒有白學。

我們在溧陽一呆就是九年零五個月。期間,益沁的父母親相繼去世,益沁心痛不已,她也留了一身的病痛......往事不堪回首。

1979年4月,常州市總工會把我叫過去,拿出一個文件叫我看,上面寫的大概是:

吳克忻,1928年生,1957年的整風運動定為右派分子。經查,把吳克忻定為右派分子是錯誤的,決定予以改正。從1979年10月份起恢復原公職,原工資級別。

1979年7月,我們回到了常州。當時我已經是年過半百的老人,身上破破爛爛。我和益沁為了慶祝再次回到家中,特意去百貨商店買了一家四口的衣料,還請了一個裁縫做了三天衣服,感覺人都煥然一新了。

我們也驚訝地發現,已經有人不穿布衣服了,也沒多少人穿布鞋了,甚至還有人穿皮鞋了。柏油馬路變寬敞了,商店也多了。小學時候聽老師說,外國有無線電,覺得特別奇怪,我在這裡說話,幾千里外的人還能聽見嗎?後來,我在商店裡甚至別人家裡都看到了這種東西,叫收音機。

回來以後最重要一件事就是體檢,益沁查出來得了冠心病,她便一直休息在家。我被派到光明塑料廠做工會主席。

我回來後第一件事就是改善職工生活,我改造廁所,把女廁所改成可以坐著的,給職工加3毛的營養餐福利,當時可以買2斤大米了,還給職工提供喪葬費用,即職工直系親屬去世了報告工會,職工可以從工會領取60元,我再把這個錢送到家裡去。那個時候火化費大概要20元,職工都很感激。

我在光明塑料廠的一次講話,做報告。

1984年3月,總工會又把我調了回去,去編常州工人運動史和常州工會志。

我覺得一個人有機會工作,才是最幸福的。我沒有辦法挽回逝去的二十多年,只得在後半生拼命工作。益沁那時候都說我是工作狂。

我到常州市圖書館、檔案館查資料,把有用的東西手抄下來,和同事一起手寫資料大概整理了九十幾萬字,《常州工會志》有五十七萬字。這本書最後印了三千五百本,《工人運動史》有三十四萬字多。

回到總工會後編史修志,在我的辦公室里,當時的同事拍的。

倘若問我人生有什麼驕傲的事,就是只要我參加工作,在任何地方都是領先的,一個人完成兩個人的工作。1954年,常州總工會給我發的獎狀是優秀工會幹部,市政府發的獎狀是先進工作者。我受之無愧。

1990年六月,我退休了,但是退而不休,還繼續工作。總工會有個內刊,叫《常州工人》,一個月一期,一期六萬字,兩個責任編輯,我是其中一個,我又做了五年半,還兼校對。

1997年6月,我們在家電城門口前,迎香港回歸倒數計時牌前留影。

日子就這樣過著,子女漸漸長大,也開始有了下一代。

我抱著1歲的孫子。

我以為到了該享天倫之樂的時候,沒想到在2013年11月29日,益沁突發大面積心肌梗塞,搶救無效,去世了。那天清晨3時許,她感覺心臟不適,先後服用藥丸也未見緩解。9時許,救護車趕來送至急診室搶救,至下午一時十五分,醫生宣布搶救無效。

我哭了,癱坐著,孩子們也都哭了,真的想不到啊!她才85歲啊!在發病前三天的11月26號,她還在醫院檢查心臟,說全部正常。定心以後,我們就說別回家吃飯了,在外面吃點心,吃完後我們乾脆不等公共汽車了,叫了計程車回家。27號歇一天,28號歇一天,29號就發病了。怎麼兩天就發病,還發到不可搶救?

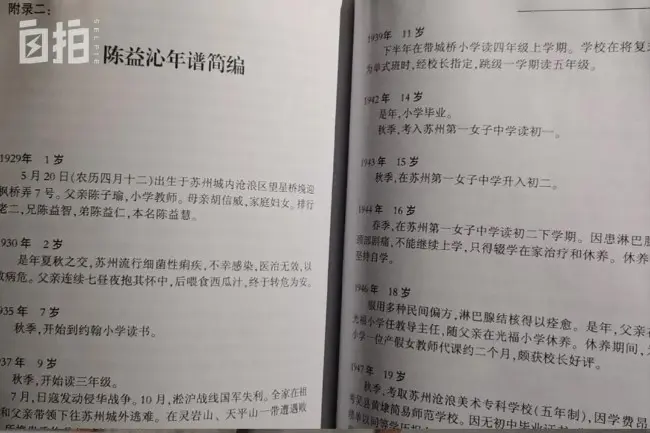

她走後,我沒有一天不會想到她。萬千思緒無處安放。我開始編《陳益沁紀念集》,聊以自慰。我邊寫序邊覺得心在顫抖。

「我編這本紀念集的目的,就是要讓人們知道,讓人們記住,世界上曾經有過陳益沁這樣一個人……我不能忘記她陪伴了我56年,我不能忘記她,不忘記她一切嘉言懿行。假如她此刻還在我身旁……我們該會感到多麼幸福。」

2016年,我把這本書正式印出來,列印了500本。心裡才算好受了些。總算做了一件紀念她的事情,今後有一部分人看到這個書就想到這個人,不忘記她。

《陳益沁紀念集》節選。

我的人生遺憾的事情很多,最遺憾的就是,益沁走得太早了。她工作的時候一直說,我們忙不過,等退休以後就一起研究《紅樓夢》。結果,真退休了,我又一直工作,這個計劃沒能實現。以前條件艱苦的時候,我們兩個人在一張桌子上寫字看書很擁擠,2013年搬到新家後,房間裡終於有了兩張桌子,我們可以一人用一張了,但是她卻無法享受了。

我和益沁一同走過56年人生道路,這56年充滿悲歡離合和跌宕起伏。我一直都覺得是我害了她。設想,要是她沒有同我結為夫妻,以她的善良,勤學,美麗,她的生活一定能更幸福。我回來後才知道,在我被下放的時候,有不少人勸她早日與我進行分割,但是她偏偏選擇了堅守。她的堅守,讓家庭完整,讓我心裡有了希望,卻害了她自己。我是一個欠債的人,我對益沁的債,還沒還完。

書房裡紀念益沁的擺設,我常來這裡望望。

我有兩大本裝滿老照片的相冊,記錄下過去人生里的點點滴滴,我有時候會翻出來看看。相冊里有以前的同學和老師。

我初中班上有一個叫朱潤生的同學,在我一次因太晚回不了家的時候讓我睡在他宿舍里。他高中畢業後去了一所船商專科學校,放暑假經過常州會來看我,平時我們也一直寫信往來。但是在後來的動盪中,我們逐漸失去了聯繫。他家在宜興開窯貨行。

解放後,我托人到宜興去找他,結果說那個窯貨行沒了,也問不到他的情況 。我只能作罷。失聯的這幾十年裡,我不知道他是否還在人世。

我的初中教書先生在我們畢業後就回蘇州去了。四十九年後,一直到1993年,我到蘇州開會才找到那個老師。他高興得不得了,他還領我去他家裡,給我看他仍然保留著的我寫的字。後來我孫子出生了,他還寄了很多糖果來。這個老師後來活到88歲,他走的時候我也挺難過的。

相冊里里的很多人都已經走掉了,這是沒有辦法的事。

我的二弟90歲了,有點高血壓;三弟在吉林,腦梗過了,身體不太好;四弟心臟上裝了5個支架了,妹妹長期住院。我們現在都不太走動了,都害怕在路上會出什麼事情。

我現在也是風燭殘年,左眼看不清了,每天看看報紙標題,小字已經看不清了,寫字也是隔幾個月寫一次。人生真如一條未知的路,起初的時候無法預料過程,更無法得知終點,也許我還有一年、兩年、三年,這些都讓天決定吧。

我和女兒生活在一起,女兒平時喜愛讀李清照和張愛玲,兒子住樓上,常寫字,每天來看我三四次,給我買吃的。其實活到現在,我已經滿足得不得了。

我(右一)和四弟,他前幾年身體好點的時候來我家看我。

翻得最多的,還是益沁的照片。我還是每天都想她,不可能不想。

益沁年輕時的照片。

想不到會有這麼多磨難,也想不到還能團聚,更想不到她會走的這麼早。我閉上眼睛,她的音容相貌,就浮現在我眼前。