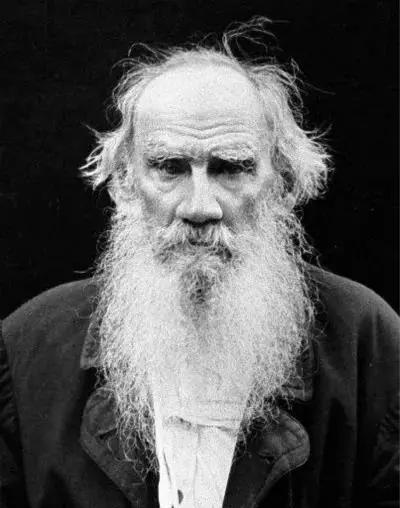

托爾斯泰,最偉大的作家、改革家,最有影響的道德思想家。他是一個個人主義貴族,而在他的晚年卻很不成功地試圖過一種窮苦農民的生活;他起初曾耽於聲色,而最終卻成為一個徹底的清教徒。他是「一個平凡的人」。他是我們息息相通的兄長,也帶有現世的共同特點,只是比我們更有自知之明,更富有人情味,思想更縝密,目光更清晰,感情更奔放。這位天才道德家以殘忍的狂熱和無情的冷峻,對自己靈魂進行發掘。他一輩都在努力通過自我寫照達到自我完善,從不停歇,從不崛起,從不讓藝術流於形式。本文選自《托爾斯泰懺悔錄》卷二、卷三,馮增義翻譯。

托爾斯泰:譁眾取寵的作家圈

有機會我要講一講我的生活史,我青年時代十年的生活史既感人又有教益。我看,許許多多人都有同樣的體驗。我真心誠意想做一個好人,但我年輕,有多種欲望。當我追求美好的東西時,我煢煢一身,十分孤單。每當我企圖表現出構成我最真誠的希望的那一切,即成為一個道德高尚的人,我遇到的是輕蔑和嘲笑;而只要我迷戀於卑劣的情慾,別人便來稱讚我,鼓勵我。虛榮、權欲、自私、淫慾、驕傲、憤怒、報復——所有這一切都受到尊敬。沉湎於這些欲望,我就像一個成年人了,我便感覺到別人對我是滿意的。那位撫養過我的善良的姑媽,一個非常純潔的人,老是對我說,她最希望我與有夫之婦發生關係。

她希望我還能得到另一種幸福,即成為副官,最好是皇帝的副官。而最大的幸福則是我和一位非常富有的姑娘結婚,並因此而獲得奴隸,越多越好。

想到這幾年,我不能不感到可怕、厭惡和內心的痛苦。在打仗的時候我殺過人,為了置人於死地而挑起決鬥。我賭博,揮霍,吞沒農民的勞動果實,處罰他們,過著淫蕩的生活,吹牛撒謊,欺騙偷盜、形形色色的通姦、酗酒、暴力、殺人……沒有一種罪行我沒有幹過,為此我得到誇獎,我的同輩過去和現在都認為我是一個道德比較高尚的人。我這樣過了十年。

當時我出於虛榮、自私和驕傲開始寫作。在寫作中我的所作所為與生活中完全相同。為了獵取名利(這是我寫作的目的),我必須把美隱藏起來,而去表現丑。我就是這樣做的。有多少次我在作品中以淡漠,甚至輕微的諷刺作掩護,千方百計地把自己的、構成我的生活目標的對善良的追求隱藏起來。而且我達到了目的,大家都稱讚我。

我二十六歲於戰爭結束後回到彼得堡(譯註:一八五五年十一月十九日,托爾斯泰於克里木戰爭結束後來到彼得堡),和作家們有了來往。他們把我當作自己人,奉承我。轉眼之間,我與之接近的那些作家所特有的生活觀被我接受了,而且完全抹掉了我身上原有的想變得好一些的任何打算。這些觀點為我的放蕩生活提供理論並為之辯護。

這些人——我在創作上的同行的人生觀是:生命總是向前發展的,我們這些有見地的人是這種發展的主要參加者,而在有見地的人中間,最有影響的要算我們——藝術家、詩人。我們的職責是教育人。為了不給自己一個合乎自然的問題:「我知道什麼,能教人什麼?」就說這在理論上已經解決,不必追究,藝術家和詩人是在不知不覺間教育人。我被認為是一個非常出色的藝術家和詩人,因此我接受這種理論是很自然的。我是藝術家,詩人,我寫作,教育別人,連自己也不知道教的是什麼。為此人家付給我錢,我食有佳肴,住有高樓,美女作伴,高朋滿座,名滿天下。由此可見,我所教的一切都是非常好的。

相信詩的意義和生命的發展是一種信仰,我曾為之獻身。為它獻身是非常有力和愉快的。我依靠這一信仰生活了很久,並不懷疑他的正確性。可是這樣生活到第二年,特別是第三年,我就開始懷疑這一信仰的正確性,並開始研究它了。使我懷疑的第一個原因是,我發現獻身於這一信仰的人並不都一致。一些人說:我們是最好的和有益的導師,我們教的東西都有用,而別人教得不對。另一些人則說:我們才是真正的導師,你們教得不對。他們又吵又鬧,互相指責,勾心鬥角。除此以外,他們當中許多人根本不關心誰是誰非,只想利用寫作達到自己的自私的目的。這一切都使我懷疑我們的信仰的正確性。

另外,由於懷疑作家的信仰的正確性,我更加注意觀察獻身於創作的人,並且確信,幾乎所有獻身於這一信仰的人,即作家,都是不道德的人,而且大部分都是壞人,性格猥瑣,比我以前放蕩不羈和當軍人的時候見到的要低下得多。但是他們很自信,自我欣賞,只有十全十美的聖徒或者對聖潔的東西一無所知的人才能這樣自我陶醉。我討厭這類人,也討厭自己,終於我理解到,這種信仰是騙人的。

奇怪的是,雖然我很快就明白了這一信仰有多虛偽,並且拋棄了它,但是這些人給予我的稱號——藝術家、詩人、導師的稱號我沒有拋棄。我天真地想像我是詩人、藝術家,我能夠教導一切人,雖然自己也不知道教什麼。我就是這樣做的。

由於與這些人接近,我沾染上了一個新的弱點——近乎病態的驕傲與瘋狂的自信,相信我的職責是教導人們,雖然自己也不知道教什麼。

現在回想起這段時間,當時自己的情緒和那些人的情緒(現在這種人還有成千上萬),我感到可憐,可怕,可笑,會出現只有在瘋人院裡才能體驗到的那種感覺。

那時我們都相信,我們必須不停地講話,寫作,出版——儘量快,儘量多,認為這一切都是人類幸福所必需的。我們成千上萬的人,一面互相否定、責罵,一面不斷地出版,寫作,教訓別人。我們不覺得自己很無知,連最簡單的生活問題,即什麼是好,什麼是壞,我們都不知該怎樣回答。我們大家一起講話,不聽對方說什麼,有時互相姑息和吹捧,以便別人也姑息和吹捧我,有時則情緒激動,爭吵不休,完全和瘋人院的情況一樣。

成千上萬的工人日日夜夜拼命幹活,排字,印刷了億萬字的作品,郵局把它們分發到俄國各地,而我們總是說教,沒完沒了,越來越多,而且無論如何也來不及把什麼都教給人家,還要生氣,說人家聽得少。

這太奇怪了,但現在我完全理解。我們真正的、內心深處的想法是,我們希望獲得金錢和稱讚,越多越好。為了達到這一目的,我們除了寫書和出版報紙以外,其他什麼也不會做。我們就是這樣做的。但為了我們能進行這些無益的事業並信心十足地認為自己是非常重要的人物,我們還需要有一種能為我們的活動辯論的論點。因此我們就想出了這樣的論點:凡是存在著的都是合理的,凡是存在著的都在發展。發展又都是通過教育。而教育就以書籍和報紙的推銷情況來衡量。由於我們寫書,出版報紙,人家付給我們稿酬,並且尊敬我們,因此我們是最有教益的好人。要是我們大家意見一致,這種論斷當然非常之好。可是一部分人講出來的想法往往與另一部分人的想法截然相反,這就不得不使我們反省。然而我們沒有看到這一點。人家付給我們稿酬,我們的同夥誇獎我們,因此,我們,我們當中的每一個人,都認為自己正確。

現在我清楚了,與瘋人院相比較,情況完全相同,那時我只不過模模糊糊地懷疑到這一點,而且只不過和所有的精神病患者一樣,把別人都叫做瘋子,而自己除外。

我在這種瘋狂的狀態中又生活了六年,直到結婚為止。這時我到了國外。在歐洲生活,和一些先進的、有學問的歐洲人交往,使我對於成為我的生活中心的對完善的信仰更加深信不疑,因為我在他們那裡也看到了這種信仰。這信仰在我身上具有我們時代大部分有教養的人身上所具有的一般的形式。這信仰,用一個詞來表示,就是"進步"。那時我以為,這個詞表達了某種含義。我還不理解,我與任何一個有生命的人一樣,為"我怎樣才能活得更好"這類問題而苦惱,而如果我回答應該"活得合乎進步",那就好比一個人撐著任憑風浪擺布的小船,對此時主要的惟一的問題:"往哪兒去?"只會說:"我們正飄向某地",等於沒有回答問題。

那時我沒有發覺這一點。只是偶爾在感情上,而不是在理智上,對我們時代這種共同的迷信感到憤懣,因為他被人們用來掩蓋自己對生活的不理解。例如,我在巴黎的時候,死刑的景象動搖了我對進步的迷信。當我看到一個人身首異處,分別掉落在棺材裡,我就理解到——不是用理智,而是用整個身心理解到,任何一種關於存在的一切都是合理的理論和進步的理論,都不能為這一行為辯解,即使世界上所有的人,根據創始以來的任何一種理論,認為這是需要的,那麼我也知道,這並不需要,這很不好。因此能生產什麼是好什麼需要的不是人們的言論和行為也不是進步而是我自己的心。是我意識到對進步的理性不足以說明生命的另一個例子就是我哥哥的死亡。他是一個聰明、善良、嚴肅的人,年紀輕輕的就得了病,受了一年多的折磨,最後痛苦地死去,不理解為什麼而生,更不理解為什麼而死。在他緩慢而痛苦的死亡過程中,沒有什麼理論能針對這些問題給我和他做出回答。

但這只不過是偶爾產生懷疑的例子,實質上我繼續生活下去,只信奉進步。"一切都在發展,我也在發展;而為什麼我和其他人一起發展,日後會見分曉。"那時我應該這樣來表述我的信仰。

從國外回來以後,我住在農村,辦農民學校。我特別喜愛這工作,因為其中沒有我明顯感到的虛偽,而在文學教育活動中,虛偽已經使我感到很不舒服。在這兒我也是為進步而工作,但我已經批判地對待進步本身了。我對自己說,進步的某些表現是不正確的,因而對待矇昧無知的人、農民的孩子需要完全的自由,讓他們選擇他們願意走的那條進步的道路。

其實,我仍然圍著那個原來的難題打轉轉,即要教育人,但不知道教什麼。我在文學界的上層看得很清楚,不知道教什麼是無法進行教育的,因為我看到,大家教的內容都不相同,彼此之間進行爭論無非是為了不讓自己看到自己的無知。可是在這兒,和農民的孩子在一起,我想我可以避開這個難題,讓他們學他們願意學的東西。現在我想起我為了滿足自己教育別人的欲望而支吾其詞就感到可笑,其實當時我內心深處非常明白,我不能教給別人一點有用的東西,因為我自己也不知道什麼是有用的。辦學一年之後,我又一次出國,企圖了解怎樣才能做到自己一無所知而又會教育別人。

我覺得,我在國外學到了這種本事。在掌握了全部奧妙之後,我便在解放農奴的那一年回到俄國,擔任調停人的職務,同時在學校中教育沒有文化的人和出版雜誌教育有文化的人。一切似乎都很順利,但我感覺到,我的理智並不完全正常,這樣下去是不能持久的。當時我很可能陷入絕望的境地,就像我五十歲的時候那樣,如果缺少了我還沒有體驗過、並且能使我找到出路的人生另一個方面,這就是家庭生活。

有一年光景我從事調停人的工作,辦學校,出版雜誌,尤因患無頭緒而疲勞不堪。

我為調停中的爭執而苦惱,我的辦學事業方向不明,我討厭自己在雜誌上的影響,這種影響無非是老一套——想教育大家並掩蓋自己不知道該教什麼,結果我在精神上病得比肉體上更嚴重,於是拋棄了一切,跑到巴什基爾人的草原上去呼吸新鮮空氣,喝馬奶,過著動物一般的生活。

從那裡回來以後,我結了婚。幸福的家庭生活的新環境已經使我完全撇下了對生命的總目的任何探索。在這段時期,我的全部生活都集中在家庭、妻子、孩子,以及如何增加生活資料方面。對於完善的追求早已被對一般的完善和對進步的追求所代替,而現在又赤裸裸地的被追求我家庭的最大幸福所代替了。

就這樣又過了十五年。

儘管在這十五年間,我認為創作毫無意義,我還是繼續創作。我已經嘗到了創作的甜頭,嘗到了花微不足道的勞動而換取大量稿酬和讚賞的甜頭,於是我全力以赴,把它作為改善自己的物質條件和抹殺內心存在的關於自己和一般意義上的生活目的任何問題的手段。

我創作,以我所認識到的惟一的真理,即應該活得使自己和家庭儘可能的幸福,來教育大家。

我這樣活著,但是五年前我身上開始出現一種奇怪的現象。起先,我有些迷惑不解,生命停頓了,似乎我不知道我該怎樣活著,該做什麼,我惶惶不安,心情抑鬱。但這種時候一過去,我還像原來一樣活著。後來,迷惑不解的時刻越來越頻繁,而且總是具有相同的形式。這種生命的停頓常常以相同的問題表現出來:為什麼?那麼以後會怎樣?

起先我以為,這不過是一些無目的、不恰當的問題。我以為,這一切並不新奇,如果我有時間而且願意解決這些問題,那並不需要花費很多氣力,現在僅僅是因為我沒有時間來考慮,要是我願意,我一定能找到答案。但是這些問題越來越頻繁地出現,越來越強烈地要求回答,這些缺乏答案的問題,就像一顆顆小點子落在一個地方,聚集成一個大的黑點。

出現了像每一個內部患有不治之症的病人身上常見的現象。起先只有一點兒不舒服,病人也不很注意,後來症狀日益發展,變成一種無休止的痛苦,痛苦日益加劇。不用多久,病人已經意識到,他原先認為是小毛病的徵兆,對他來說竟是世界上最重大的事情,這就是死亡。

這一切在我身上也發生了。我知道這不是偶然的不舒服,而是某種非常重要的現象。我知道,如果這些問題老是提出來,那就應該回答它們。因此我企圖回答。這些問題看起來是那樣愚蠢,簡單,幼稚。而一旦接觸它們,並企圖解決,我便確信:第一,這不是幼稚和愚蠢的問題,而是生活中最重要最深刻的問題;第二,不管我如何絞腦汁,我都無法解決它們。在管理薩馬拉的田產、教育兒子、著書立說之前,應該知道我做這些事的目的。在目的不明確之前,我是什麼也不能做的。我對產業的一些想法當時非常吸引我,可是在這些想法中間,突然會冒出這樣一個問題:"那麼好吧,你在薩馬拉省有六千俄畝(譯註:1俄畝約合1.09公頃。)土地,三百匹馬,那又怎樣呢?"我完全呆住了,不知道怎樣想下去。或者當我考慮怎樣教育孩子的時候,我會對自己說:"為了什麼目的?"或者,當我談論人民如何能得到福利的時候,我會突然對自己說:"與我有什麼關係?"或者,當我想到我的作品給我帶來的那種榮譽的時候,我會對自己說:"好把你的聲譽比果戈理、普希金、莎士比亞、莫里哀,比世界上所有的作家都高,那又怎麼樣?……"

我什麼都不能回答。