缺乏深度的AI藝術。

在去年,三大詞典都公布了各自的年度關鍵詞。情理之中又意料之外的是,它們都跟人工智慧有關:分別是《柯林斯詞典》的「AI」,《劍橋詞典》的「幻視」,以及《韋氏詞典》的「真實」。

AI創作的內容給了我們很多驚喜,任何一個普通人都能在幾秒內創作出看起來美妙絕倫的作品。

但是,隨著時間的推移,越來越多的人開始發現AI藝術作品的背後是一片空洞。

最近,Vox對這一現象撰寫了一篇文章來進行分析。以下是我們在報導里摘錄的部分內容:

AI藝術缺乏深度和意義:AI生成的內容通常顯得空洞、無趣、一次性,難以打動人心。文章指出,AI生成的作品雖然在表面上看起來像是人類創作,但缺乏真正的藝術深度和情感連接。

對專業創意的威脅:AI工具的崛起對依賴藝術創作謀生的專業人士構成威脅。AI生成的作品正在衝擊藝術市場,使得許多藝術家擔心他們的作品被AI模仿,從而失去收入和職業安全感。

技術限制和缺陷:現在,像DALL-E和Midjourney這樣的AI生成器,還是依賴大量數據來進行訓練,並且在處理複雜和不常見的提示時表現不佳。例如,AI在生成「騎著太空飛行員的馬」這類圖像時仍然存在明顯的缺陷,表現出一種「奇怪又華而不實」的感覺。

AI藝術的在經濟上的影響:AI生成的藝術品可能會使品牌看起來缺乏預算和創造力,給人一種廉價的感覺。與此同時,AI還會被用於各種欺詐行為,如深度偽造和釣魚攻擊,會對社會造成負面影響。

未來藝術與AI的共存方式:儘管AI在創意產業中的使用引發了許多擔憂,但也可能促使行業的變革和適應。文章提出,未來可能會有更多的現場活動和真人表演成為創意產業的主流,AI技術也許會被用於新的藝術形式和表達方式,推動藝術的發展。

長期以來,人工智慧一直被譽為創造力的偉大「均衡器」,最終將各種形式的藝術創作能力交到科技達人的手中。即便你不是一個有創造力的人,那也沒有問題。

DALL-E可以將文本提示轉換為圖像,其首席研究說:「DALL-E面向那些不一定會將自己歸類為藝術家的人,我們之所以開發這個工具,是為了真正將圖像創作大眾化。」

OpenAI創始人薩姆·奧特曼(SamAltman)在他的書中寫道,有朝一日,生成式人工智慧將占到公司聘請創意專業人員所做工作的95%:「一切這些都是免費的、即時的、近乎完美的。圖片、視頻、活動創意?都沒問題。」或者,正如另一家人工智慧初創公司創始人所說的那樣:「世界上很多人都有『創意便秘』,我們要讓他們『拉出彩虹』」。

但對於真正的藝術家,以及任何關心和深入思考我們每天面對的文字、圖像和聲音的人來說,這都是一個問題。任何顛覆的承諾都伴隨著合理的擔憂:即其替代品可能更糟糕。

這對依賴藝術創作謀生的創意專業人士和喜歡閱讀好文章、享受有思想的視覺藝術,以及看電影不僅僅是為了娛樂,而是因為好電影可能帶來驚喜的人來說,都是如此。對於那些把「拉出彩虹」視為創造力巔峰的人,我們是否應該認真對待他們的藝術眼光?

目前為止,阻礙AI取代人類創作的原因是,消費級AI工具在藝術方面並不太好。生成式AI通過識別數據中的模式來創建內容,利用統計數據來確定提示者希望獲得什麼。但是,如果藝術的意義超越了構成它的圖像或文字或它所賺取的錢,那麼脫離了原始語境的元數據組合又有什麼用呢?

一幅由DALL-E根據提示「用一幅圖像展示什麼是藝術」生成的圖像。圖片來源:DALL-E

ChatGPT可以生產文本,StableDiffusion、Midjourney、Lensa和DALL-E可以生成圖像,Suno可以生成歌曲,Runway和Sora則可以將文本轉成視頻。這些生成器都可以通過對大量人類作品的訓練,製作出看起來像人類製作的文字、音樂或視覺效果。然而,一旦注意到細節,就能發現這些內容大多是空洞、乏味和可有可無的。正如一位現在在Meta工作的前記者所言:「還沒有一件AI生成的創意作品能真正讓我印象深刻……它們都是一閃而過,隨後便消失得無影無蹤。」

如果有一天,未來的AI工具能夠製作出人們真正想讀的小說、聽不厭的歌曲,或者讓觀眾願意花大價錢去電影院觀看的電影,那又會發生什麼呢?或者,也許更好的問題是:這些擁有技術的人,是否有可能根本不了解人們為什麼創作和欣賞藝術?

為什麼AI藝術看起來很廉價?

多年來,視覺藝術家們一直在使用機器學習,但他們通常以反映藝術家過程和想法的方式使用,而不是用機器的方式。安娜·里德勒(AnnaRidler)是一位概念藝術家,她使用了一種名為生成對抗網絡(GAN)的機器學習方法,可以僅根據她提供的圖像進行訓練。

她的作品不是用那些簡單的文生圖生成器(如Midjourney和DALL-E)做的,她使用的工具是從網際網路上搜羅的數以億計的圖像中訓練出來的。「從概念上講,很難用它們做出有趣的事情,因為它們隱藏在API後面。這是一個黑箱。」她談到這些公司使用的專有(而非開源)生成器時說道,它們阻礙了真正的實驗。

安娜·里德勒(AnnaRidler)。圖片來源:DigitalArtMuseum。

相反,這些生成器輸出的作品看起來怪異、光滑,並且通常在明顯和隱蔽的地方都存在問題:眾所周知,生成式人工智慧對數據的依賴使其無法準確地描繪人類的手。

正如心理學家和AI評論家加里·馬庫斯(GaryMarcus)指出的那樣,它還難以應對數據集中不可能的提示,例如「一匹馬騎著太空飛行員」,這似乎仍然是人類想像力的專屬領域(即使是最新的AI模型也總是會給你一張宇航員騎馬的圖片)。

「這些圖片有一種奇怪的華而不實的感覺,它會有一種時間標記,表明『這是2020年代中期的圖像』,」里德勒說。「你玩這些東西越多,就越會意識到,要從它們中真正獲得一些有趣的原創內容是多麼困難。」

然而,AI最擅長做的事情,就是讓網際網路充斥平庸、瞬時的藝術作品。「你知道我意識到你在營銷中使用AI圖片意味著什麼嗎?它傳達出你預算不足。這就相當於背著一個明顯是假冒的香奈兒包。你的整個品牌調性立馬就會顯得孱弱。」藝術家戴爾·沃克(DelWalker)在X平台上寫道。

文本生成器的情況也是如此。去年,科幻雜誌《克拉克世界》(Clarkesworld)的創始人尼爾·克拉克(NeilClarke)在發現ChatGPT生成的作品占投稿量的近一半後,關閉了投稿通道。「去年我們遇到這種情況時,我告訴大家,他們比我們見過的任何人類作者都要糟糕。

而經過一次更新後,他們就和我們見過的最差作者相當了,」他說。「作為一個統計模型,它只能預測下一個最可能出現的詞,所以它並不真正理解自己在寫什麼。而要講出一個好故事,理解是必不可少的。」

優秀的故事作品往往不只在一個層面上起作用,而是在多個層面上發揮作用——它們包含的潛台詞和含義,統計模型可能無法僅憑數據掌握。相反,克拉克說,AI生成的故事即使語法完美,也是平淡無奇的。

「現在,你可以讓GPT-4生成一個看起來像完整劇本的東西:它會有120頁,會有角色,他們的名字貫穿始終,對白與電影中的內容相似,」美國編劇工會(WGA)的約翰·奧古斯特(JohnAugust)說,該委員會去年9月獲得了對AI的巨大保護。「它真的有意義嗎?我不知道。它可能比你讀過的最糟糕的劇本更好,但這是一個非常低的門檻。我認為,它離成為你想讀或想看的東西還有一段距離。」

AI已經在電影中得到了一些應用,例如,有時可以讓演員的口型看起來與配音的外語相吻合,或者用於創建背景場景和人物。更具爭議的是,AI也曾被用在紀錄片當中:2021年的《流浪者:一部關於安東尼·波登的電影》中曾使用AI讓假波登說了三句話,2022年的《安迪·沃霍爾:時代日記》也使用了類似的手段。今年4月,紀錄片製片人聯盟(ArchivalProducersAlliance)的領導者起草了一份關於新聞電影中人工智慧最佳實踐的建議清單,其中包括允許使用AI修復或還原圖像,但警告說使用生成式AI創建新素材時應慎重考慮。

AI的支持者們在鼓吹一個未來想像,那個只需一鍵就能享受無限個性化娛樂的未來——這個未來仍然遙不可及——儘管沒有人能就此達成一致意見。「想像一下,你可以要求AI生成一部電影,裡面有特定的演員、情節和地點,所有這些都是根據你的個人喜好定製的。這將允許個人從頭開始創造自己的電影,供自己觀看,完全消除了對演員和圍繞拍攝的整個行業的需求。」一個AI行業組織調侃道。

漫威電影製作人喬·羅素(JoeRusso)在一次採訪中也表達了這種觀點,他說:「你可以走進你的房子,對串流媒體平台上的AI說,『嘿,我想要一部我和瑪麗蓮·夢露的逼真化身主演的電影。我希望這是一部愛情喜劇,因為我今天過得很不順心』,然後它就會模仿你的聲音渲染出一個非常真實的故事和對白,一瞬間,你就有了一部由你主演的愛情喜劇,時長90分鐘。」

當然,下一代人工智慧工具有可能實現飛躍,讓這一幻想成為現實。不過,這不可避免地引出了一個問題:大多數人是否希望,或者將來是否會希望,他們所消費的藝術是一部「非常合格」的高度個性化浪漫喜劇?

這並不意味著AI不會改變創意產業

儘管這聽起來很反烏托邦(尤其是因為,正如任何在網際網路上的女性所知道的,這項技術正被用來製作未經同意的色情圖像和視頻),我們實際上已經有了一個很好的推論。正如AI旨在使藝術創作「全民化」一樣,建立在社交媒體基礎上的創作產業也是為了做同樣的事情:通過「授權」個人製作自己的內容,為他們提供一個作品真正能被看到的地方,從而規避傳統媒體的防守。

這裡有明顯的利弊。雖然AI可以幫助那些沒有足夠資金或技術的創作者,為他們提供新的工具來製作視覺效果和聲音效果,但AI在欺詐方面同樣有用,甚至可能更為有用,比如數量龐大到難以想像的電話詐騙、深度偽造和網絡釣魚攻擊。

人們越來越擔心AI帶來的破壞性潛力。圖片來源:Unsplash

瑞安·布羅德里克(RyanBroderick)經常在他的時事通訊《垃圾日》(GarbageDay)上討論AI對文化的影響。他說:「我擔心的是,我們正在迅速走向這樣一個世界:有錢人可以閱讀人類寫的文字,而沒錢的人則閱讀機器寫的文字。

」布羅德里克將這種情況比作世界上許多地方的網際網路上已經發生的事情,在那裡,有錢人可以訂閱由專業人士撰寫的報紙和雜誌,而受薪階級則往往只能在社交媒體上消費新聞。在社交媒體上,最低級的內容往往獲得最多的關注。

關鍵是,社交媒體可能打破了傳統媒體的控制,給更多人提供了展示自己藝術的平台,但它並沒有增加能夠以此謀生的創作者數量——在很多方面,它的作用恰恰相反。真正的贏家過去是、現在仍然是這些平台的所有者,正如AI的真正贏家將是那些向公司高管推銷其產品以取代人類工人的創始人。

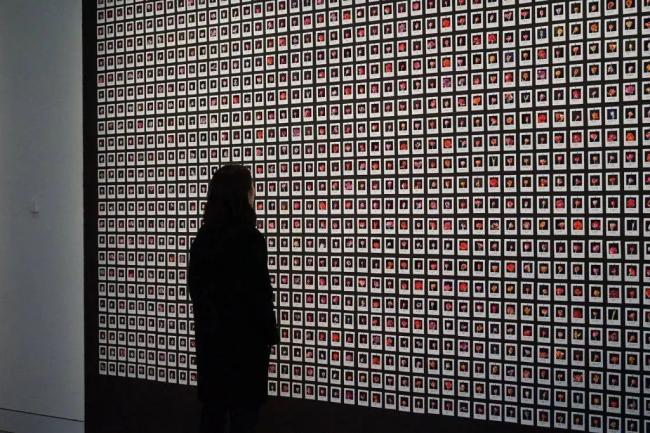

安娜·里德勒的「鬱金香」(Myriad)是一個由數千張鬱金香照片組成的裝置,這些照片後來被她用作其他項目的資料庫。她寫道:「通過選擇將資料庫製作成藝術作品,它引起了人們對構建它所需的技能、勞動和時間的關注,同時也有助於揭示通常被算法過程隱藏的人為因素。」

雖然AI在沒有天才人類指點的情況下無法創造出優秀的藝術作品,但這並不意味著它不會對創意工作者構成生存威脅。在過去的幾年裡,藝術家們驚恐地看著自己的作品被竊取並用於訓練AI模型,感覺自己似乎正在被實時取代。

一位使用AI寫作工具Sudowrite的小說作家說:「這讓你開始懷疑,如果電腦可以模仿我,我還會有才華嗎?」年輕人正在重新考慮是否要進入藝術領域。

去年10月,在美國聯邦貿易委員會(FTC)關於生成式AI對創意產業的影響的圓桌會議上,插畫家史蒂文·薩帕塔(StevenZapata)說:「如果潛在客戶在網上搜索我們的名字時,能輕鬆找到一個可以免費下載的AI山寨版作品,就會對藝術家的個人職業生涯和整個藝術行業造成毀滅性打擊。」

以科幻小說和科技評論著稱的科里·多克托羅(CoryDoctorow)認為,在任何關於AI藝術的討論中,關鍵的問題應該是:「我們怎樣才能最大限度地減少這種可能性:某個藝術家少賺了1美元,因為某個懂科技的兄弟多賺了1美元?」

如何看待AI對藝術的「威脅」?

儘管我們應該認真對待AI的勞動力的影響——更不用說非常大的道德和環境影響——但多克托羅認為,必須停止過分誇大AI的能力。「就像假裝『Facebook廣告好到可以洗腦你加入QAnon』是幫助Facebook賣廣告的好方法一樣,當AI推銷員說,『我不知道你是否已經聽到了我的批評,但事實證明我擁有有史以來最強大的工具,它會終結地球。你不想讓我賣給你一些嗎?』時,情況也是如此。」

這就是AI推銷員對藝術的看法:把藝術當作可以買賣的商品,而不是可以做或享受的事情。2010年,一篇關於《社交網絡》(TheSocialNetwork)的文章中,扎迪·史密斯(ZadieSmith)指出,使用Facebook的體驗實際上就是存在於馬克·扎克伯格(MarkZuckerberg)腦海中的體驗。

一切都因為適合他而變得如此:「選擇藍色作為主題色,是因為扎克伯格是紅綠色盲……戳一戳功能的出現,則是因為這這是害羞的男孩對不敢說話的女孩做的事。個人瑣事頁面的出現,是因為馬克·扎克伯格認為交換個人瑣事就是『友誼』。」她寫道。

一個由「藝術家使用AI製作美麗藝術的肖像」提示詞生成的圖像。圖片來源:DALL-E

為什麼數百萬人(現在是數十億人)要選擇以這種方式生活,而不是其他方式?正如我們應該問一問,使用一個專注於控制和委曲求全的大二學生創造的工具,是否是與朋友聯繫的最佳方式一樣。我們也應該問一問,為什麼我們應該相信AI高管和他們的支持者來決定任何與創造力有關的事情?

馬克·安德烈森(MarcAndreesen)去年出版的《技術樂觀主義宣言》(Techno-OptimistManifesto)是最荒謬的作品之一,這位富有的風險投資家在書中抱怨,與「象牙塔里無所不知的資深專家」相比,他和他這樣的人缺乏文化權力。我們可以相對準確地推斷,這些意識形態上的敵人就是那些倫理學家、學者、工會領袖,在他的「進步觀」下(即自由市場、零監管、對技術進步的無限投資,而不管這些技術實際上是用來做什麼的),他們可能會關心普通人的福祉。

《技術樂觀主義宣言》中一個略顯滑稽的元素是,作者對藝術的興趣,顯然沒有超出一個普通九年級學生對文學的熟悉程度(包括《英雄之旅》《奧威爾》和《哈利·波特》);在一份「技術樂觀主義保護神」名單中,安德烈森列出了幾十個人的名字,其中大多數是自由市場經濟學家,只有一位視覺藝術家:沃霍爾。

在X上,這個由另一位脫離現實的億萬富翁營運的平台上,AI支持者們為一個終於擺脫了人類創作者、甚至是人類本身的世界歡呼。「就是這樣。OnlyFans的時代結束了。」一位技術評論員在一段AI動畫人跳舞的視頻下評論道。「顯然AI將取代在線的陪伴/模特模式。」另一位評論道:「趁現在還來得及,抓緊時間從OnlyFans上賺錢吧。」

同樣,那些認為AI將「取代好萊塢」或音樂和出版業的人,也對我們消費藝術的初衷缺乏好奇心。例如,嘗試在Google新的AI摘要功能上問「為什麼人們喜歡藝術?」它會告訴你「觀看藝術可以釋放多巴胺。」

人們喜愛偉大的藝術,不是因為它釋放出的化學物質,而是因為它挑戰我們、安慰我們、迷惑我們、探究我們、攻擊我們、激發我們、鼓舞我們。

因為偉大的藝術是一個奇蹟,因為目睹它就能感受到類似上帝和人類境況,而且它還能提醒我們這兩者或許是一回事。AI被廣泛比作一種邪教,這絕非巧合;它的信徒們幾乎有一種宗教般的狂熱,相信總有一天人工智慧會變得無所不能。但是,如果你看藝術品,看到的只是內容,或者你看一張美女的照片,看到的只是JPG格式的圖片,那你能從中得到的也就僅此而已。

多克托羅願意承認,由AI生成的作品有一天可能會被視為一種藝術形式,就像採樣從被人瞧不起到現在成為音樂界一種常見的、受人稱道的做法一樣。媒體理論家伊格納斯·卡爾波卡斯(IgnasKalpokas)曾寫道,AI藝術「具有啟示性的特質,它讓當今社會的集體無意識層面——即數據模式——變得清晰可見,這種方式與瓦爾特·本雅明(WalterBenjamin)在攝影和電影中看到的精神分析能力是一致的。」但他認為,AI創造的內容越多,觀眾就越有可能「在分心的狀態下」體驗這些內容。

藝術和娛樂的未來很可能是個人要求他們的個人AI為他們提供音樂、電影或書籍,只需一鍵,就能創作出音樂、電影或書籍。如果有一天這種娛樂方式成為常態,創意產業也會像過去一個多世紀以來所做的那樣去適應。

「專業創意產業的歷史就是競爭——電視與電影的競爭,廣播與電視的競爭。」AI藝術家和數字文化理論家列夫·馬諾維奇(LevManovich)解釋道。「也許(這個行業)會變得更注重現場活動,也許人類的表演會變得更有價值。

如果機器可以創造出好萊塢級別的媒體,那麼這個行業就必須提供其他的東西。也許有些人會失業,但隨後又會創造出新的工作崗位。」

我想知道,什麼能吸引像科幻文學雜誌編輯克拉克這樣的人,讓他們利用現有技術真正出版AI生成的小說。他的回答道出了我和創意產業中的許多人,對AI可以完成與藝術家相同工作這一觀點的所有疑慮。

「當AI決定按照自己的意願寫一個故事,並選擇我們作為它想發表故事的地方時,我就願意接受AI的故事。如果有外星人出現在地球上,我也不會拒絕。到那時,這就是一種新的生活。」克拉克說到。「不過,這只是科幻小說中的情節。

如果我能在有生之年看到它,那將是一件非常美妙的事情,但我不會屏住呼吸等待。」