位於北京的中國人民銀行總部。(MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

中國經濟持續低迷,通縮危機日益加劇。為提振國內消費,北京當局推出消費貸貼息政策,試圖刺激民眾超前消費。不過,有金融專家指出,北京發放個人消費貼息貸款並未充分考慮民間的實際償還能力,在整體經濟持續萎靡不振的大環境下,「強心針」也可能變成「毒藥」。

北京當局決定為部分服務行業企業和個體用於消費的貸款提供貼息,旨在提振疲軟的國內消費,引起外界的普遍關注與解讀。

本周二(8月12日),中共財政部聯合商務部、中國人民銀行、金融監管總局等相關部門,發布了《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》和《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》。次日(8月13日),國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,宣講了有關貼息貸款的主要政策條款。

其中,個人消費貸款貼息政策規定:貼息對象為居民通過相關貸款經辦機構取得的個人消費貸款中實際用於消費的部分,包括單筆5萬元以下日常消費,以及單筆5萬元及以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品和健康醫療等重點領域的消費;貼息比例為1個百分點,大體為當前商業銀行個人消費貸款利率水平的1/3,政策實施期為1年;支持範圍包括商品消費和服務消費。

消費領域的服務業經營主體貸款貼息政策則規定:貼息對象是向消費領域服務業經營主體發放的銀行貸款,包括餐飲住宿、健康、養老、托育、家政、文化娛樂、旅遊、體育等8大領域;貼息比例為1個百分點,可以貼息1年。上述領域的服務業經營主體單戶享受貼息的貸款規模最高是100萬元,單戶享受貼息最高1萬元。

財政部官員在發布會上還特別強調,如果借款人將消費貸款用於非消費領域,或進行其它違規套利行為,將無法取得貼息資金。

北京當局推出消費貸款貼息措施,是試圖以降低借錢成本的方式刺激民眾搞「超前消費」,並進一步促進實體製造行業的資金回籠。然而,在中國經濟整體持續低迷不振的情況下,這項政策的實際效果究竟如何,海外輿論對此卻並不樂觀。

摩根大通剛剛發表的研究報告指出,北京當局為個人消費貸款及八類經營主體的資本開支與營運資金貸款提供利息補貼,「或許有利於改善市場情緒,但預期對銀行財務影響有限。」

風傳媒「北京觀察」欄目8月14日發文,引述旅居澳洲的中國政經學者司令的觀點指出,北京此次推出的消費貸款貼息政策忽略了民眾的償還能力,在整體經濟低迷的情況下,超前消費的過度刺激可能導致信用膨脹,使經濟泡沫化加速。

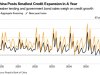

他表示,近兩年,在中國央行幾輪刺激消費政策推行後,「銀行的壞帳似乎比以往更多了」。而在近期中國民間發生的多起惡性事件中,經濟困頓和債台高築是主要原因,顯示負債人數的激增已經開始影響到基層政權的安危。現在官方又在鼓勵民眾貸款消費,這讓很多民眾感到不解。

司令更直言:「政策出台急功近利,會讓中國民眾看出破綻,民眾會認為經濟下行已成定局,反而更加延遲消費,攢積蓄以備後患。」

事實上,隨著中國全民負債率攀升,中國社會上已經出現不少「職業背債人」,這些人大多是窮困潦倒或老弱病患者,根本沒有任何償債能力。