1.

一九六九年三四月間,我母親從河北農村回到北京。她的臉上還留著凍瘡瘢痕,在被解除群眾專政的同時收到了去幹校的命令。這個命令是執行毛澤東1966年5月7日發表的「五七指示」,最初那個指示對在校生的直接影響是到北京郊區割麥種樹,而母親收到的命令則要求帶上家人並註銷子女的戶口。行前,我們將文革初期處理剩下的物品清理了一遍,賣掉或送走所有的家具,把不適宜的衣服寄送給姨媽和老保姆,又買了一些餅乾手紙肥皂。姨夫幫忙把物品裝入臨時打造的粗陋木箱,我的戶口也被註銷了。當時誰會料到,三年之後幹校解散,母親重返北京,我卻回不去了。後來母親為此事頗為自責,但她有選擇嗎?

六月十九日,我們踏上幹校專列。為避讓鐵路上帝公共運輸,出西直門時已是黃昏。列車背向落日而行,駛過灰色建築不久便見大地蒼涼。如此情形,成年人定有感觸,而我並無成年人戴罪流放的悲情,只對遙遠之域存著幾分好奇的期盼。

越向北行,人煙越稀。森林和高山取代了村鎮,運送木材的貨車逐漸多於客車。城市長大的孩子初見山野會感新鮮好奇,繼而感到乏味,因此每遇列車交會,我都會仔細地觀看。當我看到乘客相當土氣,周遭如此荒涼,心裡沉了一下,這才意識到此行並不好玩。

行走一天一夜之後,我們於六月二十一日到達中馬河鎮。當時我只看到四面皆山,並未體會到那是一個鎮。後來去鎮上,只見一條小街,街上幾無商店。漢朝鮮族混居的鎮民中有逃荒討飯滯留的「黑戶」,其中一些據說還做過土匪。在戶籍管理嚴格的60年代,我從未見識過所謂的「流竄」人口。對此,我不僅感到非常新鮮,甚至覺得他們生活在不同的世界裡。

事實上,早期的幹校完全獨立於當地事物之外。若非刻意,我們與小鎮居民的交流僅限於救火,當地產木頭,鎮上因多木屋木欄木棚而非常容易起火。起火多在夜晚,最初火勢雖猛卻還均勻,突然火焰就炸開了,無數火蝶自火球中飛出,光亮逼人,然而數秒內即化作黑色殘骸,隨濃煙寒飄去,其中的一些在幹校區域內紛揚而下。鎮上一著火,就能聽到「大家快去救火」的呼喊,我們即拿起水桶向火場跑去。打水,傳遞水桶,潑水,或亂成一團。大火旁,大人叫孩子哭,一些老婆婆向我們作揖磕頭,但火勢太大,根本救不了。有次我站在距離火場1-20米處,烈火非但灼人,還令人眩暈,逼人後退。當然也有人不退,我記得幹校有位軍醫因堅持火場而致傷而受到了表揚,但不久又聽說其表現本無必要。

2.

一入幹校,男女老少一律都算是平等的五七戰士了,但我能從服裝上辨別出軍或民的身份,從褲子的顏色判斷軍種。絕大多數學員都是空軍的藍褲子,少數幾個穿綠軍褲的陸軍幹部都是跟隨配偶而來,因此大人常玩笑地稱他們為某某的家屬,這其中包括了王志鋼叔叔。

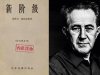

王志剛原在八一電影製片廠工作,據說他與電影演員王心剛是叔伯兄弟。他跟隨妻子戴詠素來幹校,其家庭成員還包括尚在托兒階段的兒子和耄耋之年的老祖母。早期幹校成員多住集體宿舍,或兩家分住一間,我記得王家因四代同堂而分得一單間。戴詠素阿姨長身玉立,圓臉大眼睛,頭髮有點自來捲兒。她很少笑,常皺著眉頭。從大人的竊竊私語中,我知道她是戴望舒之女,但我卻不知道戴望舒何許人也。詢問大人,只說是個舊詩人。猶如黃自等詞作家早就「舊」到消失的程度,我自然更不可能知道「雨巷」里的「丁香般結怨的姑娘」。儘管我成長的時代不容小資,生長的北方有丁香卻無雨巷,但詩人的女兒依然令我好奇。一九八O年代初,在徐志摩被重新介紹之後,戴望舒,邵洵美等也逐漸為大眾所知,我才讀到《雨巷》,並看到戴望舒的照片。哦,戴詠素阿姨和他真像。

幹校的校長是一位一九二O年代參加革命的劉姓老紅軍。他是我小學同學的父親,文革前擔任後勤部某部的副部長,級別為九級。除了他,校里還有一、二位九級幹部,但都沒有他的資格老。我一直不知道劉伯伯犯了什麼錯誤,也許根本沒犯錯誤,只是因為政治可靠就被派作校長吧。另一位小學同學的父親丁伯伯原是空軍工程部訂貨部部長,他出身新四軍,有文化,否則不會負責買飛機。據說他的錯誤比較嚴重,所以是普通學員。那時丁伯伯已經五十多歲,身體不好,從事體力勞動很不容易。政治部的尚伯伯是候補學員。他很瘦弱,似經不起一陣風。候補學員就是所謂的政治問題特別嚴重的那些人,剛到幹校時,他們還被監督勞動,有時會被派乾重活,因此大多低眉順眼地保持沉默。除了空軍各部門的幹部,幹校里還有軍醫和工程師。很多幹校學員的配偶原是地方幹部。我記得有個蔬菜二班,班裡都是來自中央各部的阿姨。她們很能幹,不但種大眾菜,還種了我從未見過的生菜。除了大田菜地,幹校的副業包括養豬,羊,馬,鴨子和兔子。養馬場距離比較遠,我幾無印象,但對鴨場卻有些印象。那個地方位於校區之南,靠近山腳,周圍皆為濕地(當時還沒有濕地的概念),池塘之後的鴨屋裡住著兩三個幹校的放鴨郎。在我印象中,放鴨郎不怎麼參加幹校的活動,人們也常把他們遺忘。某個冬日鴨場出了煤氣中毒的事故,其中的一位大腦永久受傷。

幹校的孩子被稱為小五七戰士,其中除了我這樣的在校生,還有一些按年齡已算畢業,本應去卻還未去農村插隊的孩子。大概一九六九年底,當地新建了一座化肥廠,隨父母來的「畢業生」們被分配去那裡當工人。當時很多人都以為將在幹校呆一輩子,其子女就近從業最是求之不得。然而隨著幹校解散,就地分配的那批人又為了調離不得不各顯神通。

因很多家庭帶了學齡的孩子,幹校就成立了一個九年制的學校,名字叫做「衛東」。無論數量和質量上,幹校學員擔任中小學老師都富富有餘。我的班主任姓唐,原是後勤部的幹部,他對學生很耐心,好像慈祥的老媽媽。

當時我不算好學生,只記得上過農業基礎和數學課。工基農基是文革期間初中獨有的課程,工基課大概還教一點物理化學,而農基則完全是「新生事物」,與文革前的普通初中課程全不搭界。我記憶中的農基課主要講栽培肥料和土壤等。即使如此,我們上課的時間也很有限,依然是勞動為主。體力活重,又年輕,困頭特大,因此上數學課時,我常在夢周公。

3.

到幹校不久就是鋤禾季。清晨起來,吃過早飯就下地。最前面的打著一面紅旗,隨後個個扛著一柄長鋤,邊走邊唱,唱的多是語錄歌。我記得下地時路過干伙房,我能看到我媽媽戴著一塊舊褲子改成的灰布圍裙,坐在煤灰堆里挑選還能燒的煤核。待到了地頭,大夥一溜開,鋤頭握在手,身子向前傾。起頭兒的一兩個小時,太陽還不高。晨風吹拂,豆苗兒蔥綠,豆苗葉圓草葉長,初時草苗分得很清。鋤著鋤著,腰就開始鬧彆扭了,雙手也逐漸不聽使喚。鋤呀鋤呀,可眼前的豆隴似乎一直在長,慢慢地就長到了山腳下。此時草不是草,苗又不像苗,綠成一團。原來的黑土地,看著臉更黑了。一不留神就鋤掉了一棵豆苗兒。那時我才十來歲,腰腿柔軟,相信四五十歲的叔叔阿姨一定比我更難熬。勞動的大田裡時有宣傳員站出來念語錄,所謂鼓舞鬥志吧,念得最多的當屬「下定決心,不怕犧牲,排除萬難,去爭取勝利」,「一不怕苦,二不怕死」。除了語錄他們還念一些自編的段子,比如胡ⅹⅹ阿姨在五七那天編了「歲歲五七,今又五七」的詩詞。那是模仿「歲歲重陽,今又重陽」,但比其他作品還強一些,讀不出是讚美還是反感,感慨卻是一定的了。

鋤到苗掉時就該休息了,這時伙房送來開水。後來我因生病也送過水,那活兒輕省,只要早點兒從廚房動身,擔擔歇歇,悠哉游哉,到了這時候,田野也好看了。挑到地頭,勞動人民都拿你當寶貝,圍上來瓢水喝,然後就是最經典的問題「今天食堂吃什麼?」食堂是當時大家最關心的地方。時隔四十年,雖然個人記憶選擇和側重不同,但對食堂的思念卻是一致的。