近日,多位網友發視頻稱,網上一些用來查詢食品配料表的軟體並不靠譜,一度出現香菸被給出「非常健康」的結果,視頻發出後,引發熱議,有網友認為這類軟體純屬「智商稅」,也有網友覺得,可以用作日常購物的參考。

近日,記者隨機選取其中幾款軟體,前往長沙一大型商超進行測試,結果顯示這類號稱使用AI測評的配料軟體並不一定準確,出現「礦泉水有脂肪」「方便麵無添加劑」等情形。

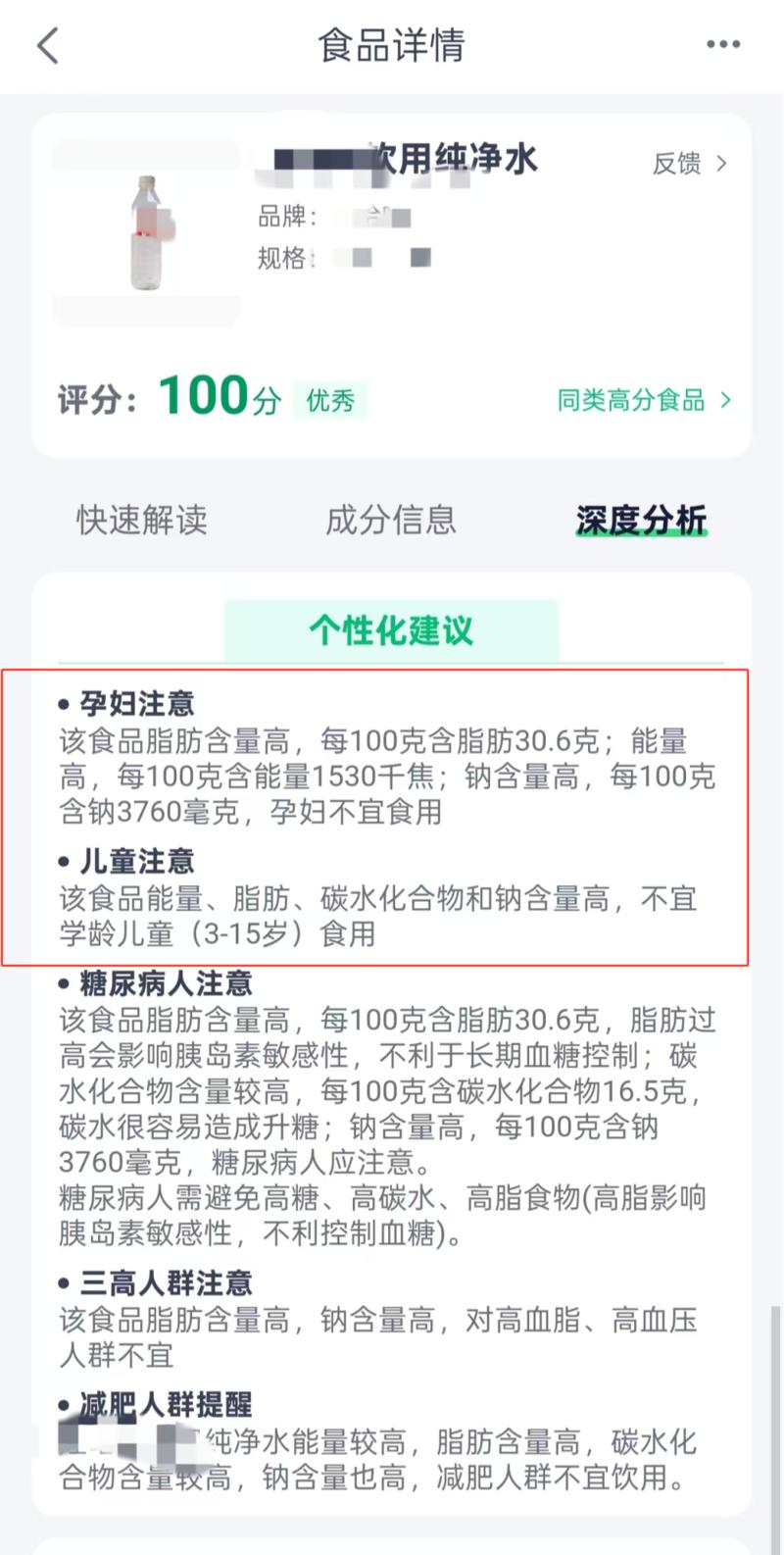

△一款礦泉水被軟體測出帶有脂肪、能量。

有科研人員提示,人工智慧是大勢所趨,但受限於技術水平,消費者不能盲目相信結果。專業律師表示,部分軟體的行為涉嫌侵權。

多款軟體測試結果存差異,同一隻醬板鴨有軟體給高分有軟體提醒「高風險」

根據提示,記者隨機下載配料查、有食問問、成分喵、成分配料表查詢等配料成分軟體,在商超選取產品,以掃描條形碼、拍配料表照片等方式進行測試,測試中除對不同產品進行檢測外,還使用不同軟體對同一款產品進行測試。

△有的測評軟體給出了詳細的圖表。

在蛋奶區,隨機掃描一款松花蛋,幾款軟體均給出結論,也有軟體給出了成分表、食用建議、營養成分等項目,部分軟體還進行了打分、評級。

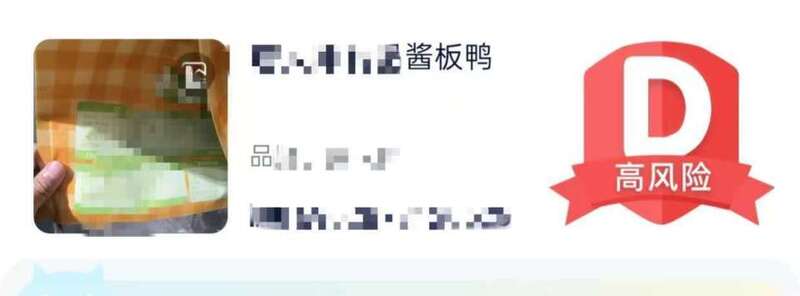

△兩款軟體掃描同一款食品,分別給出「優秀」「高風險」兩個結果。

有軟體介紹,他們的軟體基於產品包裝袋上的配料表,針對添加劑風險、種類數量等進行綜合評估和科學分析,將健康評級分為「優秀」到「不推薦」在內的四類,在該軟體推薦頁,記者看到有按評分、添加劑、營養元素等進行的產品排名。

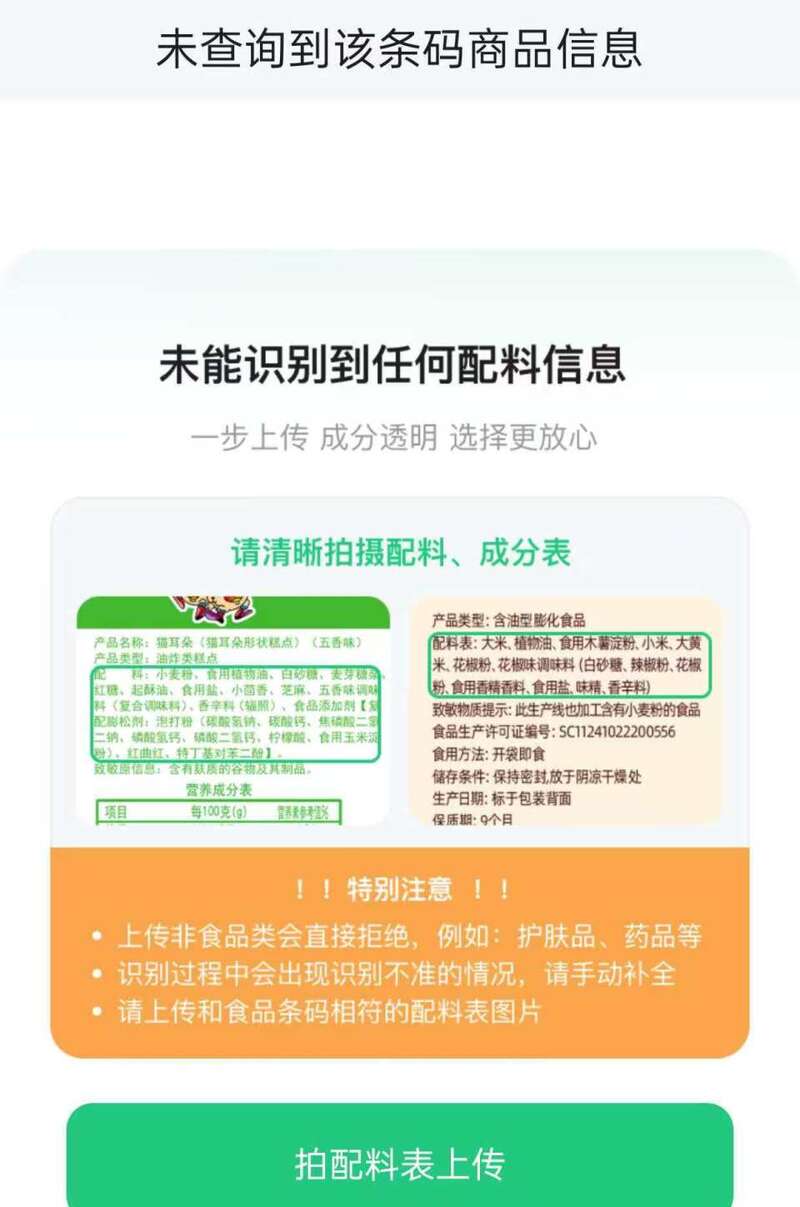

測試中,部分軟體對動物食品、非食品類用具有一定分辨能力,但這些軟體基本無法識別超市自己製作的,帶有條形碼的半成品食物。

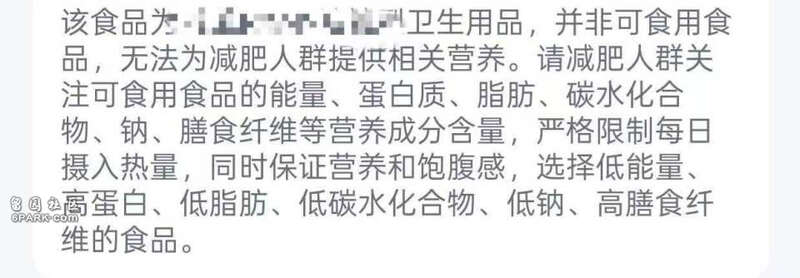

△有部分軟體可以檢測、分辨產品是否可食用。

測試中,有食品產品的條形碼識別失敗,顯示「無產品信息」;另有軟體可以顯示配料信息,但軟體給出的數據和食品包裝上的數據存在一定差異。

在測試某款醬板鴨的環節,多個軟體給出了完全相反的結果,一款軟體給出了94分的高分,並標註為「優秀」,但另一款軟體則給出了高風險,不推薦食用的結論。

測評結果令人匪夷所思:「礦泉水裡含脂肪」「方便麵里無添加劑」

在礦泉水區,記者隨機選取一瓶礦泉水,掃描後,有軟體識別出該礦泉水品牌,但在給出的建議中,標註為:

「脂肪含量高,每克含脂肪30.6克,能量高,每100克含能量1530千焦;鈉含量高,每100克含3760毫克,孕婦不宜食用」的內容。換另一款礦泉水品牌測試,又顯示為「能量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈉均為0」。

△有軟體在花錢註冊會員後顯示的僅是產品包裝上的內容。

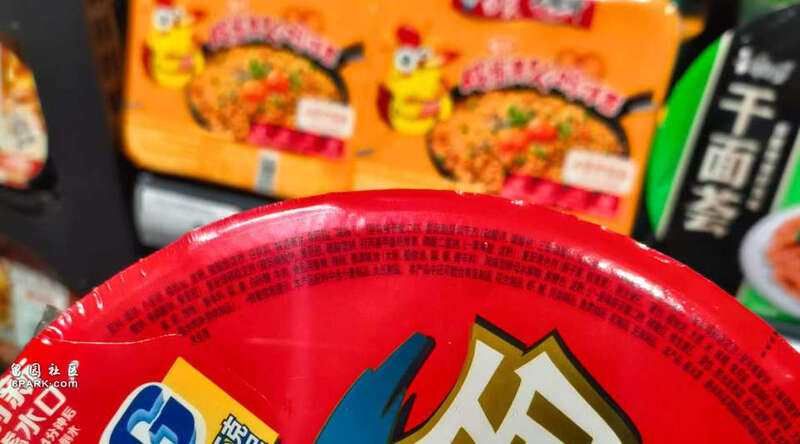

而在便捷食品區,一款常見的方便麵被標註為「100分優秀」的鑑定結果,並且顯示「不含有任何添加劑」,這款方便麵同樣已經被軟體識別,並標明品牌,甚至規格含量。

△有軟體將一款常見速食產品定為「無任何添加劑」。

針對有網友提到部分檢測軟體不「智能」的情況,記者掃描某款用於皮膚的化妝品,有軟體掃描後提示「完全依託圖片識別結果」,但也識別出對應品牌,並給出「減肥人群可正常使用,不用擔心熱量及營養元素攝入問題」的結論。

另有軟體在系統中標註「上傳非食品類會直接拒絕」,但在實際測試中,仍然可以通過掃描條形碼的方式得出結果,一款常見洗手液通過掃描條形碼的方式被標註為「100%純天然,非常健康」。

△一款軟體檢測香菸後,結果為「非常健康」。

對於不少網友調侃配料軟體測評香菸有誤一事,記者測評中,一款軟體給出與網友測試相同的結果:A級,非常健康,純天然。對此曾有網友猜測,這類檢測軟體只能在一定程度上識別產品配料,並不能有效分析。

有軟體打出「選食品神器」「100%識別致癌添加劑」「食品健康大於天」標籤

測試中,多款軟體在登陸後無試用次數,需要進行儲值才能正常使用。有軟體打出「選食品神器」「100%識別致癌添加劑」「食品健康大於天」等內容。

測試的軟體中,有的軟體展示結果相對詳細,分類列出食品配料成分、使用分析等項目,但也有的軟體識別能力十分有限。

△其中一款軟體界面,可通過掃條碼上傳非食品類產品。

部分軟體,儲值後只能顯示產品包裝上已有的內容,即形成電子版的梳理,應用簡介提到的「食品安全」「飲食預警」等宣傳卻無法有效實現。

此外,拍攝效果也或將影響軟體的反饋情況,測試中,一度出現同一產品,用同一軟體拍攝卻出現兩次不同的結果。

△一款軟體掃描後給出的成分與產品包裝上的相同,但數據存在差異。

檢測過程中,有軟體對部分食材做出了一定分析,且多個軟體均開設「數據不正確請反饋」的連結,但有網友認為,軟體出現的錯誤太多了,並且上來就要充錢,也有網友對部分軟體的評分標準、識別致癌物添加劑的參考依據提出疑問。

△一款軟體的宣傳界面。

另有網友認為,這類軟體的識別能力、分析效果與軟體設計、自身資料庫大小有關,因此擔心通過拍照上傳的方式,是否會泄露個人隱私,記者在其中一款軟體發現,曾上傳過的洗手液照片作為公開測評結果可以被檢索到。

多方回應:AI賦能民生是大勢所趨,但不能盲信

除上述自稱使用AI技術查詢、測評成分配料的專門軟體外,記者還注意到,市面上存在的一些通用AI產品,也可以對部分食品、產品進行檢測,但有網友稱,這些AI的測評效果同樣不理想。

有網友認為,無論是專業檢測軟體,還是通用AI軟體,只是幫助使用者了解食品情況,但最終還需要使用者自行判斷。

△一款配料軟體的使用界面。

2025年,已有媒體指出部分配料成分查詢軟體存在「評分只看添加劑數量,不管劑量」「添加劑識別不準確」的情況。

「這類軟體是用戶上傳配料表照片,通過OCR(光學字符識別)技術提取文字信息,再經由自然語言處理算法解析並識別出其中的食品添加劑等成分。」哈爾濱某大學計算機圖像處理方向科研工作者匡女士介紹。

△一款軟體稱,檢測中存在AI解碼、分析。

匡女士表示,AI賦能民生是大勢所趨,此類應用正是這一趨勢的體現。它滿足了公眾對便捷、快速食品安全評估的迫切需求,方向是正確的。

但同時,部分軟體受到技術限制,其準確性嚴重依賴圖片質量和OCR識別的正確率,且算法對非標準命名、新添加劑的解析能力有限。

△網友評論,有網友表示,這些產品可以提供參考,但也有網友表示自己不會相信。

「不能盲目相信結果。它本質是一個信息整理工具,無法替代對食品實物的化學檢測,其結論具有參考價值而非權威判定。」匡女士說。

湖南四新律師事務所律師劉波指出,面對AI的「低級錯誤」,消費者權益首當其衝。付費服務卻提供錯誤信息,涉嫌侵犯消費者的知情權與公平交易權。

△多款軟體無法檢測超市自己製作的半成品食物。

「上述提供錯誤信息的AI服務,可能涉嫌虛假宣傳甚至消費欺詐。根據《消費者權益保護法》,消費者享有知悉真實情況的權利。若因輕信此類『AI食品鑑定』導致健康或財產損失,消費者有權向服務提供者追責。」劉波說。