越來越多的人需要藉助呼吸機才能入眠。最初他們以為自己只是打鼾,不以為意,之後會因為窒息頻繁醒來,因此選擇就醫,確診睡眠呼吸暫停症候群。僅僅在我國,睡眠呼吸暫停症候群患者就有1.76億人,有重度患者呼吸暫停的時間會超過兩分鐘,長期下去,嚴重危害身體健康,甚至造成猝死。目前,針對睡眠呼吸暫停的治療手段有限,佩戴呼吸機是其中一種。

為求安穩地入眠,年輕的患者們選擇戴上呼吸機,藉助外力,維繫住睡眠時的一呼一吸。

科幻式的睡眠

曲格戴上呼吸機的第一晚,並沒能成功入睡。

面罩通過收緊的繃帶,被牢牢固定在口鼻上,他小心地躺平在床上。接著,開機,強勁的氣流開始充入,順著鼻腔湧進喉嚨。曲格的呼吸道阻塞處在喉結下方,原本寬闊的氣道在這裡被病變的咽喉壁擠壓成了一條細縫。曲格感受到,阻塞處被氣流沖開的一瞬,充足的空氣很快充滿肺葉,整個人舒暢起來。

呼吸順暢帶來的振奮還沒消散,曲格就開始感到有一些頂。呼吸機會根據人的呼吸頻率,來調整氣體壓強,可剛睡下時,人的呼吸並不均勻。曲格強行調試自己的呼吸,企圖使之均勻,並與呼吸機的頻率相符。可當他越在意呼吸這件事,呼吸就變得越急促,與呼吸機的氣流開始賽跑。不一會兒的時間,曲格就開始大口喘氣,額頭也冒出汗了。

曲格痛苦的樣子,妻子忍不住多看了幾眼:扣在臉上的面罩,連接著塑料管道,上面有螺旋紋的黑灰金屬絲。妻子覺得曲格像極了電影裡的科學怪人,「睡得有點科幻」。

往返折騰好幾次,曲格緊閉的雙眼終於感到一些睡意,他無意識地翻了個身,緊覆口鼻的面罩出現了縫隙,受到壓力的氣體滋了出來,哧哧地噴在臉上。曲格整個人都清醒了。他看了看,時鐘指向凌晨三點。

圖|曲格床頭的呼吸機

曲格的呼吸機,是根據醫生的診斷購買的,用於幫助他入眠。2021年5月,經歷了好幾次在睡眠中窒息憋醒後,34歲的曲格決心去看呼吸科。經過醫生判斷,他很可能是睡眠呼吸暫停症候群。於是,他轉診到了北京一家醫院的睡眠門診。經過睡眠監測,醫生發現了曲格睡眠中頻繁發生呼吸暫停,最長的有50秒,因為呼吸不足,腦部血液的含氧量也只有正常人的90%。

確診呼吸暫停症候群後,為查找病因醫院給曲格安排了一場全麻手術,將一隻帶有攝影機的機器手臂從鼻孔深入呼吸道、肺部。結果發現,喉結下咽喉病變,腫大的咽喉壁擠壓了氣道。一般來說,呼吸道阻塞是因為鼻腔、咽喉有息肉,可以通過手術清除。咽喉壁薄而脆弱,無法進行手術,醫生經過反覆思考,建議曲格佩戴呼吸機入眠,擴張氣道,防止窒息的情況發生。

在幾次睡眠中窒息憋醒,滿頭大汗的記憶猶在,曲格決心佩戴呼吸機。他選擇了一款國外生產的家用單水平呼吸機,整個機器只有縫紉機大小,重1.21千克。為了濕潤呼吸道,這款呼吸機還有一個小小的提供水汽的水箱。可現在,為入眠佩戴的呼吸機,徹底斷送了曲格的睡意。

與曲格的牴觸不同,趙平把呼吸機看作是對自己的某種拯救。8年前,28歲的趙平確診了睡眠呼吸症候群,醫生也建議趙平戴呼吸機入睡。當時,他的工資不高,一狠心他買了一台六千多元的機器,戴一年歇一年,到第四年,趙平覺得自己身體愈發變差。趙平重新購置了一台全新的呼吸機,要求自己一周至少戴六天。

趙平使用的呼吸機配置的是鼻罩,三角形的鼻罩只將鼻子完全扣住,漏氣的情形會減少。適應了大半年,他還根據醫生的指示吃了一周安眠藥,逐漸適應戴著呼吸機睡覺。那之後,有了好睡眠的他感到自己的身體強健了一些。

疫情期間,趙平得了一次重感冒,鼻子堵住了五六天。這是最讓趙平擔心的,呼吸機的氣流是走鼻腔的,鼻子堵住了,機器就沒用了。

像曲格、趙平一樣,一個越來越龐大的群體正在藉助呼吸機入睡。國際著名醫學學術期刊《柳葉刀呼吸醫學》(The Lancet Respiratory Medicine)在2019年發布的「阻塞性睡眠呼吸暫停與全球經濟負擔」報告顯示,睡眠呼吸暫停已影向到全球超10億人的健康。30歲-69歲成人中,輕到中度患者9.36億、中到重度患者4.25億,我國睡眠呼吸暫停患病人數居全球首位,達1.76億。

數據很驚人,但「阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣症候群(OSAHS)」,或者是「睡眠呼吸暫停症候群」,對於大多數人來說,仍然是一個面目糢糊的疾病。在睡眠中窒息,會導致全身特別是大腦血氧量不足,誘發頭痛、乏力等諸多病症,甚至會導致猝死。

在經歷數個痛苦的夜晚後,曲格終於找到了和呼吸機相適應的呼吸節奏,好不容易睡到了天明。他發現充分呼吸的睡眠後,口腔里的干苦味覺消失了,從前頻頻襲擾的頭痛也不見了。他跟妻子開玩笑說,為了睡眠「只能科幻一點了」。

可疑的「兇手」

有5年之久,曲格把身體的不適全部歸因於鼻炎和咽炎。2014年,27歲的他工作調動,從廣州來到北京,那時,這座城市常常被霧霾籠罩,他和很多南方人一樣,一吸氣就難受。

沒過多久,曲格的嗓子也出了毛病。特別是創業後,每天都需要說話,一個星期要和一二十撥人侃侃而談,談項目、拉關係。一次,他給人錄製課程到凌晨四點,咳了幾聲,嗓子眼帶著血腥味。北京這座城市給他私人化的感受是——「話很多」。

漸漸地,曲格會在早晨起床後感覺頭部脹痛,這是大腦缺氧的後遺症。尚不清楚的他,只能找按摩師傅在後腦勺下方的風池穴按壓,痛到嗷嗷叫,才會感覺好一些。他還戒了菸酒,又買了很多種治療鼻炎和咽炎的藥劑。

這些是他自己能想到的治療手段,但全部都是錯的。

圖|曲格確診睡眠呼吸暫停症候群

病情沒有得到緩解。熬到了去年5月末,曲格請假去了醫院。在呼吸科門診,看這個病的人在走廊上排起了長隊。在病房,一位21歲的男大學生和曲格同住,男生在武漢讀大三,宿舍里睡覺打呼嚕特別向,被舍友嫌棄後,他專門來北京看病。

起初,趙平也沒太把確診結果當回事,呼吸機也沒好好地戴。他曾是某汽車品牌北京和上海車展的負責人,一年有五六次高強度密集工作,每次半個月,每天持續12個小時以上。他溝通能力強,為人溫和。但那幾年,他突然變得暴躁,跟客戶、同事和家人發了多次脾氣。在別人眼裡,趙平好像變了個人。他的記憶力也減退不少,話到嘴邊怎麼也想不起來對方的姓名。幾次工作失誤後,他認為是自己無法承受工作壓力所致,轉崗後台做了主管工程師。

脾氣失控的同時,趙平總會在白天犯困,瞬間入睡。那陣子只要從繁忙的工作中抽脫出來,一坐上車,5到10分鐘之內,他就會打起向亮的鼾聲。一次回父母家,趙平坐在沙發上就睡著了,父親給他拍了一段視頻,他淺睡著,在鼾聲之中,呼吸屢屢暫停。他被父母催促著去醫院檢查,帶著睡眠呼吸監測儀在病房睡了一個晚上。

第二天,檢查報告顯示,趙平患有重度睡眠呼吸暫停症候群。一個晚上,呼吸暫停200多次,最長一次暫停了兩分多鐘。一般來說,呼吸暫停超過4分鐘,就會出現不能修復、不可逆的腦損傷,隨後而來的就是腦死亡。

真正地理解睡眠呼吸暫停症候群以後,趙平才明白,脾氣暴躁、記憶力下降,甚至血糖升高,這些都是夜間打鼾導致的睡眠質量低,大腦長期供血不足導致的。

圖|很多人沒有意識到打鼾對健康的危害

夜間打鼾挺常見,但大多數人不清楚它意味著什麼,也忽略了危害性。北京清華長庚醫院葉京英教授認為,打鼾和失眠是人類面臨的睡眠兩大問題,肥胖、下頜小、遺傳因素是導致打呼嚕的主要原因,對於女性而言,雌激素和孕激素水平的降低也可引起打呼嚕。

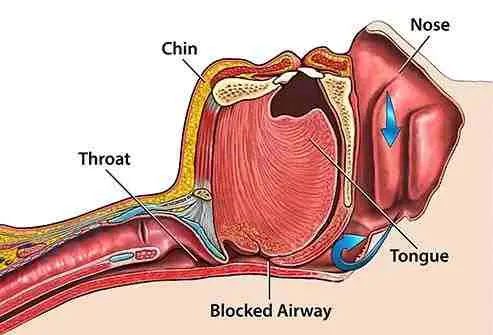

趙平不解的是,為什麼自己打鼾能打著打著就喘不上氣了?

與呼吸機共生

按醫生的說法,曲格的咽喉病變以後,他的咽喉壁塌陷,擠壓了原本讓空氣順暢通過的空間;趙平的呼吸道最細處只有3毫米,下頜偏小,容易導致睡眠時呼吸不暢。趙平考慮過手術,擴充呼吸道,但他不太放心,又找到一位呼吸科的專家,對方告訴他,做了手術也不能一勞永逸,很有可能出現反彈。

2021年3月中旬,《醫師報》策劃了「2021世界睡眠日系列直播活動」,河北醫科大學第三醫院睡眠醫學中心王菡僑教授表示,睡眠呼吸暫停症候群與心腦血管病、高血壓、糖尿病等多種慢性疾病均密切相關。

「數據顯示,凌晨發生的猝死中,60%源於睡眠呼吸暫停;在缺血性心臟病、既往卒中和短暫性腦缺血發作患者中,25%-60%存在睡眠呼吸暫停;睡眠呼吸暫停患者高血壓的發生率為49.3%;頑固性高血壓患者中,83%存在睡眠呼吸暫停。」

圖|氣道阻塞,易發生睡眠呼吸暫停

「很多人一聽到呼吸機,就想到ICU(重症加強護理病房)里救命的那個呼吸機,我戴上它不就完蛋了,別人怎麼看我,」在江西省售賣呼吸機的鄧文理說,他已經接觸了上千位睡眠呼吸暫停症候群患者,這些人中,20-50歲人居多,男性高於女性,其中60%的誘因是肥胖,導致氣道狹窄,再有就是年齡大了,肌肉張力下降。

接觸的患者多了,鄧文理有時感到無奈,「有的人很早就得了這個病,但沒有重視,直到呼吸暫停威脅到了生命,才想起戴呼吸機。」

戴上呼吸機後,睡個好覺這件事對趙平來說變得越來越講究。首先是枕頭,不能太高,也不能太低。他常年備著三個枕頭,一個硬枕頭,裡面裝上了蕎麥皮,另兩個是軟的用棉花填滿的枕頭,輪換著用。

趙平覺得,戴呼吸機讓冷氣進入腸道,引發腸胃不適。他不由自主地想抱住枕頭、裹著被子側睡,但是這樣的睡姿和呼吸機面罩的佩戴習慣是相悖的。最後,趙平只能儘量減少翻身,在身體的兩側再布局枕頭。這兩年,無論出差外地或是回父母家,趙平都會事先到房間裡安插好枕頭。

其次是床的位置。趙平得出一個規律,自己要在床的右側,頭枕著床頭,才能睡著。還有感冒,感冒能把鼻子堵住,因而成為生活里的一大敵人,為此趙平小心翼翼,戒菸戒酒,趕上天氣寒冷時怕自己著涼,便搭計程車上下班。

一次,趙平的領導在酒席上點明讓他喝酒,他只能悄悄告訴對方自己晚上睡覺戴呼吸機的事實。對方沒再說什麼。更多的時候,他選擇保守秘密。中午從不在公司午休,怕自己一睡覺就打鼾;也不能把呼吸機拿到辦公桌上,讓同事好奇。他擔心,職場如戰場,有人知道他有這個病,說不定有挑戰性的工作就從手裡溜走了。

戴了三年便宜的呼吸機後,趙平按照醫院的推薦購置了一台相對昂貴的新機器。試戴一晚上之後,趙平把機器的使用數據發給對方,隨後收到廠商反饋回來的新參數建議。他不斷地探索著如何能把機器使用得更加舒服,如何能讓身體狀態更好。去年,他加入一個患者微信群,群里有人分享自己新買的面罩、枕頭和使用效果等。趙平覺得這算是一個新起點,終於找到了可以交流資訊的組織,在這裡,大家都在探討如何與這個疾病和諧共生。

曲格的呼吸機還處在怎麼用都不順手的階段。他沒找別人幫忙,自己摸索著。一般在零點前後,微信工作群里安靜下來,他的一天才算放鬆下來。如果當天晚上特別困,就在夜裡12點前戴上呼吸機,可以睡著。如果不是很困,那就關閉呼吸機,往後背墊一個枕頭,儘量別打鼾。

出於一種病恥感,才35歲的曲格很不願意接受自己是中度睡眠呼吸暫停症候群患者。有時,他刻意不戴呼吸機,怕對機器產生依賴。他正在減肥,每天早上從家步行去公司,一個多小時。北京冬天的早上,氣溫零度以下,他也堅持著,希望自己能夠儘快減重,把脖子上的多餘脂肪也連帶著減下來。

步行這一個小時,曲格不會去想呼吸的事情,靠聽一些音頻課程,讓路途不單調。堅持鍛鍊並不容易,可他有了一個堅定的願望:把呼吸機摘掉。

*應受訪者要求,部分人物為化名