2022年12月28日下午,時隔三年,張淼在四川省成都市某三甲醫院的呼吸與危重症醫學科病房(以下簡稱「ICU」)見到了父親。57歲的父親是新冠危重症患者,還沒有脫離危險期。

他抱了抱父親,一下子就哭了。他覺得父親蒼老了很多,原來沒有白頭髮的父親,鬢角多了白髮。

張淼今年27歲,三年前,他在美國完成學業後,留在紐約的一家公司工作,因為疫情,三年多沒有回國。

直到2022年12月23日美國東部時間早上,母親打來視頻,向他轉述了醫生的話:父親的情況很不樂觀,肺部感染已經接近白肺,呼吸衰竭也很嚴重。他的情況應該讓所有的家屬都知曉,讓所有的家屬都做好心理準備。

張淼感到錯愕,在他的記憶里,父親的身體一向強健,幾乎沒有去過醫院,起初得知父親染上新冠,他以為只是「一次感冒」,發展成危重症,是他始料未及的。和許多在這個冬天試圖熬過去的危重症感染者一樣,父親從救護車上被轉移到了急診室,又進入了ICU,遠在他鄉的張淼,找辦法買藥、制氧機。起初,他只能依靠與母親通話了解父親的病情,而兩地的時差和對病毒發展情況的未知,又使他「每一步都慢一步」。

2022年12月24日,沒有任何猶豫,張淼坐上了回國的航班,他希望為父親提供精神和心理的支持,像醫生說的那樣,把所有的方法都試一遍。

幸運的是,他的父親在ICU里經過22天的救治,肺部感染有所吸收,血氧值、血常規和精神狀態都在向康復的方向發展。1月10日,辦理了出院手續。

這是張淼三年來第一次回家過年,經歷了父親此次生病,張淼說,原來覺得親情是一種理所應當的東西,親人之間就會有親情。這是他第一次感受到,親情帶來的是一種自然而然的責任感和羈絆。

【以下是張淼的口述:】

1

父親今年57歲,在成都做教育行業,工作中接觸的人比較多,放開後,感染是不可避免的。但他發展成重症,我一開始覺得挺震驚的,因為他沒有基礎疾病,每天都走路鍛鍊。除了每年體檢,在我的印象里,這幾年幾乎沒有專門去過醫院。

12月15日,父親抗原陽性,身體出現了發燒、咽痛的症狀。當時我給家裡打視頻,他狀態很差,在床上躺著,聲音比較沙啞。我說,爸你肯定感染了。他覺得瞞不住才告訴我。

由於疫情,我有三年多沒有回國。我本科畢業後,到美國讀的研究生,2020年碩士畢業後,留在紐約的一家公司工作。

我每一年都會數次產生想回國的想法,但是一查機票價格、國內當時防疫的隔離政策,再想到回國以後,也有可能變成紅碼,沒有辦法回美國,很多次被勸退了。

12月上旬,得知國內放開的消息,我跟父母的聯繫更加頻繁,從每周三四次變成每天都聯繫。美國放開的時間比國內早兩年,我經歷過一次大規模的感染,我身邊的朋友只有兩個人沒有被感染過。

所以我給父母的建議是:每一天攝入足量的維生素C增強自己的抵抗力,吃大量的水果、肉補充蛋白質和維生素;家裡備一些退燒藥。但我比較後悔,沒提醒他們買一個血氧儀。

感染的前三天,父親的症狀和大多數人一樣,發燒、咽痛、渾身乏力,需要臥床休息。吃了退燒藥之後,第四天,他甚至還出去買了菜,回家做了飯,我當時以為他有所好轉。

但到了第五天,他的情況急轉直下,胸悶氣短、咳痰咳不出來、呼吸困難,有時處於昏睡的狀態。我媽想讓他去醫院,但是父親覺得沒事,還能挺一下。

其實當時我們沒有完全意識到,父親已經嚴重缺氧,或存在肺部感染。因為父親此前沒有過肺部的問題,家裡也沒有血氧儀。而我在美國時,身邊的人感染後的症狀都比較輕。

北京時間12月20日上午,父親感染的第六天,母親告訴我父親的症狀沒有好轉,好像還加重了。我當時很緊張,我和母親都覺得必須去醫院,不能任由他來。

當天吃過午飯,母親帶父親去了離家最近的二甲醫院。他走路過去非常勉強,從進醫院的那一刻就開始吸氧。不戴呼吸機,他的血氧值是69,隨時都有可能昏迷。

在醫生看來,由於一開始父親缺氧不自知,沒有採取吸氧等救治措施,耽誤了兩三天,導致他的病情有些危重。

醫生讓母親聯繫120,能去大醫院就去大醫院,萬一出現病情變化,能有更好的搶救條件。當時母親也被感染了,身體比較虛弱,在醫院陪護了父親一宿,他依舊沒有任何的好轉。

從我家到省內最好的三甲醫院開車要1個多小時,當時父親的狀況不能離開氧氣,只能等待120轉運。母親頭一天晚上聯繫的120,排隊到次日早上8點多,才等來轉運車輛。

12月21日9點多,父親被120送到三甲醫院。母親跟我描述,急診能夠看到的所有空間都被利用了起來。走廊上、過道上、診室門口全都是在排隊的病人。症狀輕一些的病人還能倚靠牆站著,像我爸這種沒有辦法站著的病人就租一輛輪椅,坐在邊上,家屬去排隊。

那會兒,醫院沒有床位,父親只能在輪椅上用制氧機吸氧,當時他的血氧值80多。

母親在急診排隊八九個小時,直到下午快6點鐘,醫院安排父親進急診搶救室。有親戚也去了醫院幫忙,因為要填很多表格、交各種檢查項目的費用,母親55歲了,看東西比較慢,一個人很難搞清楚。

急診搶救室不允許家屬進入,裡面的病人實在太多,如果家屬進去就沒有空間了。晚上,我給父親打了視頻,父親手機晃了一下,視頻畫面里一排全都是床。他說:「腦子昏昏沉沉地想睡覺,我真的不想再說了,我太難受了。」沒有說幾句話,他就掛了。

2

12月22日早上,醫生給父親做完胸部CT,說一半的肺部接近白肺,肺部有多發炎症、玻璃影、水腫、胸腔增厚、心臟增大,結論是:他就是危重症。隨後父親被轉入ICU的病房。

ICU病房是六人間,通常情況下,ICU是不允許家屬進去的。但當時醫院的病人太多,醫護人員負擔太重,所以醫院出了一個政策,每個床位允許一個家屬陪護,幫助病人餵飯、擦洗身體,做一些力所能及的生活護理,陪護的家屬只要進去就不能出來,出來就不能進去,中途不換人。

母親當時也沒好利索,還在咳嗽、有痰。但在那種狀況之下沒有辦法,母親進去陪護了。ICU裡面六個床位的六名家屬共用一個衛生間,白天共用一把椅子,晚上睡在簡易摺疊床上。

剛進ICU的前幾天,父親一天要打點滴八瓶,包括消炎藥、保護肝臟的藥、激素治療藥物和免疫球蛋白,還需要抽血化驗、打注射針。

12月23日美國東部時間早上,我決定回國。因為母親跟我視頻,說醫生當天找她談過話,父親的情況很不樂觀,肺部的感染挺嚴重的,已經接近白肺,呼吸衰竭也很嚴重。醫院把能用的方法在接下來幾天都用上,但不能保證治療的效果。如果效果不好的話,後期可能會插管。到了插管這一步,病人存活率更低。

最後醫生跟她說,父親的情況應該讓所有的家屬都知曉,讓所有的家屬都做好心理準備。母親一時間挺崩潰的。

我心裡也很著急,醫生說,像父親這樣的病人,精神支持也可能會有效果,這也是我回來的原因之一。

在我小時候的記憶里,父親工作比較忙,相比於母親,他跟我相處的時間少一些。但他都在盡他所能地關心我,每次出差之前,都會把飯做好,出差回來,每次都會給我帶禮物。

我讀大學以後,因為物理距離的原因,我們相處的時間更少了。我一般是美國東部時間的晚上給家裡打視頻,對應的是北京時間上午,我跟母親視頻的次數更多,因為母親退休了,父親還在上班,只有在周末有機會跟他聊會兒。

決定回國的那天晚上,我幾乎完全沒有休息,我在全網各種平台上面查:「新冠危重症怎麼治療的?用了哪些藥?哪些治療方案?病情發展是怎麼樣的?」整晚都坐在床上收集信息和資料。

網上的治療建議基本都提到了激素治療、免疫球蛋白、消炎藥和新冠特效藥,即國產的阿茲夫定片以及輝瑞公司的Paxlovid。母親也問我能不能在美國開到Paxlovid帶回國。

但紐約對於藥品的管控相對嚴格,需要向醫生證明自己是高危患者,很有可能會成為重症,比如說長期吸菸或者有呼吸道基礎疾病,感染了新冠,醫生才會開這個處方。

我在美國之前沒有接觸過這個藥。後來,加州的朋友幫忙開了藥,加州的藥品管理寬鬆一些。醫生開了處方後,自己去藥店領藥。12月24日,我到加州拿到兩盒Paxlovid後,從加州上飛機回國。

12月26日傍晚,我到了成都的機場,是從加州到香港,再轉機回成都的。算上從紐約飛加州的300美元,全程機票五千一二百美元。

我入境辦完手續,直接去了隔離酒店。因為當時成都還在實施入境集中隔離2天的政策。

見到父親前的那幾天,我心裡很著急,晚上經常睡不著覺。頭腦裡面會去設想一些很糟糕的情況,越想越絕望,我自己的性格就是,當一個問題出現的時候,我會鑽到那個問題裡面去;白天,我還要處理休假申請、工作交接、簽證手續、開通手機漫遊、去加州拿藥、買咳嗽藥、退燒藥等事情。

又因為我在國外,感覺每一步都慢一步。我不能得到一手信息,需要母親傳達給我;十多個小時的時差,又會有想做的事情不能及時去做的感覺。

3

12月28日下午,時隔三年,我終於見到父親了。

他雖然沒有力氣,戴著呼吸機面罩說話,聲音很小,但人是清醒的。他看到我很高興,他躺在床上,我抱了抱他,當時我一下子就哭了,我從來沒有看到過我爸這樣的狀態。我感覺怎麼人就這樣了?

我覺得他蒼老了很多,鬢角有白頭髮,因為我父親是一個不太顯老的人。這次生病之前,他沒有一根白頭髮。

父親當時還沒有脫離危險,我很害怕(他離開),一直坐在他旁邊,拉著他的手說話。但父親跟我說的最多的話就是他沒事。

母親告訴我,她把我要回國的消息告訴父親的那一刻,他眼睛裡面瞬間就有了光,一下就很開心。我和母親都覺得我這次回來是一個很正確的決定,給我爸很大的心理支持,對於他的康復有重要的作用。

其實這家三甲醫院ICU當時的政策不允許第二個家屬進去,避免打擾病人休息。我們是向醫生求情了,以「換陪護」的名義,我短暫地進去看了父親一個小時。

12月29日,我父親狀態還算穩定,沒有再出現血氧飽和度掉下來的情況。他拍了胸片後,醫生又一次找母親談話。醫生說,父親肺部的炎症還沒有吸收,肺部可能還沒有好轉,不排除病情惡化、突然需要插管的情況。

在母親看來,父親每一天都會至少有一個新的進步,比如說今天血氧值達到95了,又能多吃一口水果。但肺部炎症的好轉是一個很漫長的過程。很多時候可能他精神狀態不錯,但肺部的炎症並沒有吸收,甚至還在擴大。

也是在那一天,聽了醫生的意見後,簽完家屬同意書,父親用上了Paxlovid。儘管當時父親已經感染超過十天,錯過了用藥的最佳時機,但能用得上的治療方法都嘗試。(後來)具體是哪種方法起的作用,很難說清楚。

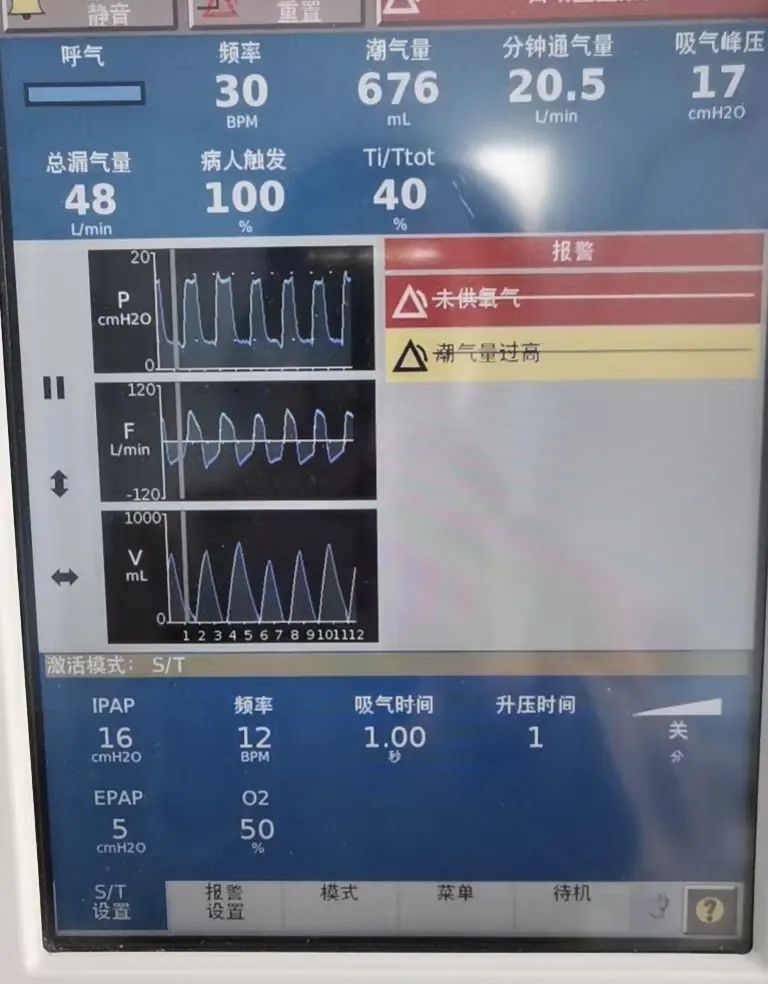

2022年12月30日,張淼父親的呼吸機參數。受訪者供圖

12月31日,我再次去看父親的時候,感覺醫院政策靈活執行的空間在變大。那次我在ICU病房陪了父親一下午。父親的狀態好了一些,他醒著的時間更長了,說話稍微多一點。他不是真的想睡覺,但沒辦法長時間睜著眼睛。

2023年1月1日,我在社交媒體上詢問:新冠肺炎重症如何脫離呼吸機?當時父親已經能交流說話,吃得下飯,戴著氧氣面罩,血氧值98,我希望他早點康復出院,但是康復出院的一個先決條件是把呼吸機摘了,我有點著急,想,為什麼第一步就這麼艱難?

把父親的經歷發到網上,也是人在絕望的時候什麼方法都想試一試,說不定別人的一句話或者一個想法,能給我們一些幫助和啟發。

1月7日,父親拍了胸部CT,醫生發現他的肺部感染有所吸收,炎症在向康復的方向發展,驗血報告結果和他的精神狀態也是向好的,覺得他可以摘掉呼吸機,改用制氧機吸氧了。

脫離了呼吸機後,父親逐漸可以自己坐起來,下地走一兩步。1月9日,醫生判斷父親達到了出院的標準。第二天一早,我接到母親消息,出院手續都辦好了。

我帶著提前在網上買好的制氧機,去接父母回家。醫生說,父親回家後要繼續用可攜式制氧機吸氧,如果十天後到醫院複查沒問題,才可以斷氧。

制氧機是去年12月底買的,當時醫院裡提前出院的人告訴我們,回家以後需要用一段時間(制氧機),我們買了,保證他出院之前到貨。父親回家以後除了吸氧以外,還需要注意休息,不能劇烈活動,不能受涼,飲食上要清淡。

說實話,父親這次生病把大家都嚇得不輕,現在每一天都會談論健康的問題,擬定一些計劃,關於鍛鍊、飲食、休息時間等,他們覺得一切都沒有健康重要。

我的心態也有一些變化。我原來覺得親情是一種理所應當的東西,親人之間就會有親情,但是我沒有意識到親情所帶來的一種自然而然的責任感和羈絆。當親人出現緊急情況的時候,我心裡唯一的想法就是,無論以何種手段、不管花費什麼樣的代價,都要儘快回到他身邊,給他用最好的、能夠用到的一切治療手段,讓他趕快好起來。

三年多沒有回家,我覺得唯一錯過的就是與家人的陪伴。對於很多在外面打拼的年輕人來說,這已經成為了一種社會現實。但隨著父母年齡增大,身體的素質逐漸下降,我也是獨生子,如果他們出現了一些狀況,真的讓人很著急、很無奈。

(這)也讓我重新思考,我怎麼樣規劃自己的將來。之前我覺得長期待在國外也可以,回國也可以,現在我可能比較傾向於後者。

我還沒有定下來回美國的時間,我覺得這個取決於我父親的康復情況。

今年過年,我和父母在家裡安安靜靜地過,父親現在的狀態不太適合進廚房,由母親來掌廚,我給她打個下手。

(為保護受訪者隱私,張淼為化名。)