群眾暴力、法外暴力是上世紀六十年代文革前三年的一個重要特徵,也是文革當局推動文革的一個重要的不可或缺的手段。非如此,他們就不能動搖和推倒當時的黨政體制。在他們利用和推動這種群眾暴力時,北京大學的「六一八」事件和事後的處理是一個非常重要的節點。也可以說是文革暴力的發軔點。筆者在一九六六年北大「六一八」事件時,是北大數學力學系四年級學生,當天在校園內目睹了這種野蠻暴力的實施。五十餘年後,我僅以這篇短文記下對這次最早的文革暴力事件的追憶和思考。

1966年6月18日上午,我從所住的北大學生宿舍29樓出發,穿過著名的三角地,沿著當年的二食堂東面的空地朝大飯廳(現在的百年講堂)方向走去,準備去東門內側的一個閱覽室,當時稱第四閱覽室看書。突然看到三個人沿著南校門入口處的通衢大道,向大飯廳方向奔來,中間一個人,頭上戴著由廁紙簍做成的高帽,臉上和身上的白襯衫沾有大片墨汁。左右兩個人手執細木棍,像趕牛趕馬似的,並對其抽打。我當時十分吃驚,但當他們奔近時我就更加震驚了。中間那位十分狼狽的居然是當時的北大團委書記劉昆。

劉昆是當時北大最有希望的政治新星之一,他是留蘇生或留蘇預備生。作為校團委書記,他經常在全校學生大會上講話,在北大學子中有很高的威信。文革爆發前,我們數力系四年級力學專業的同學在四川內江地區資陽縣參加為期大約八個月的「四清」運動,他是我們北大師生的總領隊,是縣社教工作隊的副隊長。1966年過年,社教工作隊全體隊員撤回資陽縣城,好讓農民過年。來自內江地區的當地工作隊員也紛紛回家過年,就留下我們北大百餘名師生在縣城,休息,整頓,過年。我們除了學習,總結經驗,還聚餐,開聯歡會。清晰地記得,在一個晚上,在大家的起鬨要求下,劉昆唱了好幾首歌。具體是什麼歌,已經記不起來了,但肯定是蘇聯歌曲,應該是「喀秋莎」,「紅梅花開」這一類的。他的音色純美,演唱感情充沛,在節日的夜晚把我們從窮鄉僻壤,帶到了遠方的「烏托邦」,讓大家十分感動。

筆者當時實在很難把兩個形象的劉昆聯繫在一起。等我回過神來,那兩個人已經趕著劉昆消失在我的視線里。揣著一顆不安的心,我繞過大飯廳繼續向第四閱覽室走去。路過位於大飯廳北側的哲學樓時,只見哲學樓大門前聚集了幾十個人,這些人都處在騷動狀態。我距離他們大約有十幾米。當時沒有靠近去觀察,他們實際在做什麼也並不清楚。但非常清晰地記得,有一個東歐國家的留學生跨著摩托車停在那兒觀看。然後再看見,他臉色大變似乎極度受驚,踩下油門就飛速離去。這個留學生可能是羅馬尼亞的留學生。當時北大校園內少量的國際學生主要來自朝鮮,蒙古,阿爾巴尼亞,羅馬尼亞等國家,隨著校園局勢的進一步動盪,他們也很快地撤離了北大校園。劉昆戴高帽被兩個人追打和羅馬尼亞留學生騎摩托車驚慌逃離批鬥會現場,像定格的照片永遠留在我的腦海里,五十餘年來未曾消退。

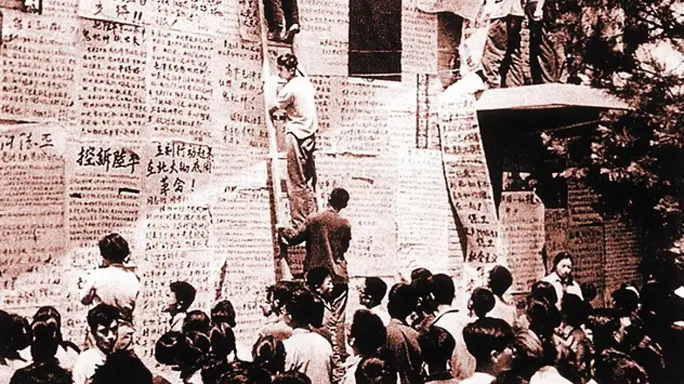

我事後按原計劃去第四閱覽室讀書,讀的應該是馬恩列斯文集之類的東西。但大約在我讀書的時候,北大校園內的多處繼續發生背著工作組,亂鬥亂揪幹部和教師的事情。部分學生還在38樓前設立了「鬥鬼台」,批鬥了幾十個他們能找到的中下級幹部、教師。這些所謂的批鬥,就是對受害者施行人格侮辱的暴力:諸如戴高帽、遊街、潑墨汁、坐噴氣式等。這就是文革史上著名的北大「六一八」事件。

北京大學校園內的亂揪亂鬥現象發生時,正值北京新市委派駐北大的工作組在召開全校大會。工作組認為這是反革命勢力利用空隙,有計劃地企圖爭奪北京大學文化革命運動的領導權。工作組馬上分赴各處制止亂揪亂鬥。當晚十時工作組召開了全校廣播大會,工作組組長、原河北省委副書記張承先作了聲色俱厲的講話。筆者當時和全班同學一起在大飯廳聽了他的講話。據筆者的回憶,現場氣氛十分緊張。筆者也清晰地記得,他講到不能引用毛主席在《湖南農民運動考察報告》上的那段著名講話、即「革命不是請客吃飯,不能那樣文質彬彬,那樣溫良恭儉讓。革命是暴動,是一個階級推翻另一個階級的暴烈行動。」,作為亂揪亂鬥的理論根據。筆者當時的直覺是雖然大部分同學都在這種迅猛的高壓下覺得不舒服,但也反對戴高帽,反對污辱人,反對野蠻暴力。對工作組能迅速控制局面還是支持的。