六四在中國失去的這三十五年歷史中,雖然它的中心是空的,但輻射出去是更廣闊的天地,是一個正在不斷發展中的精神和理想圖騰,其內涵變得越來越豐富厚重。

1989年6月4日

實際上我還沒有三十五歲,1989年我也還沒出生。但有時候我覺得自己從大明王朝1566年就已經活著了,活到今天如行屍走肉。

我們常說中國人沒有歷史,但往往中國人這個群體身上顯現的疲憊與痛苦,又確鑿無疑是歷史的遺留。他們能瞬間夢回清朝,滿嘴的"我要洋人死"、"八旬老太守國門"、"與小日本不共戴天",卻獨獨將終於步入現代的部分忘卻。或者這二者本就是相互"成就"的,是種下的因結出的果。

我就在中國著名的社交平台"小紅書"上看到,有人將6.4期間不允許換頭像和背景,當成是全國高考的某種舉措,進而合理化它的存在。

沒有經歷過共產主義中國的人可能會覺得,六四被遺忘,肯定也有你民眾自己的原因在。但禁令都已經挖空心思到這份上了,幾乎是抹除成空白,寧願退回至清朝、大明王朝1566年,寧願走進歷史的死穴,也不要這段企圖前進的歷史。民眾又能傳遞什麼呢,哪怕是僥倖的親歷者,也只會變成一個整天跟自己兒女說"少在網上發表意見"的人。一代人終將老去。

而相應的,我們更能看懂蘇聯笑話,也只是因為我們生活在共產主義中國。很殘酷的事實是,沒有人需要對審查擁有想像力,我們對萬事萬物有想像,但唯獨不可對審查有想像,因為後者就是為了限制前者而存在的。那些記錄審查的作品,饒有興味地添加意義,也只不過是對審查的一種斯德哥爾摩綜合症表現。但換句話說,除了和審查玩把戲,我們又還能玩些什麼呢。

今天早晨醒來,我翻閱了谷歌最先能觸及的六四資訊,它們大多由照片和眾人的口述記憶構成,最使我感到心痛和憤怒的證詞是:

"軍隊凌晨抵達時,在天安門廣場上的一名20歲學生對美國之音說,為躲避槍擊,他花了近兩個小時才爬出廣場。他說,一路上他看到數百具屍體。士兵對任何站起來或在動的人開槍。

這名學生說,他看到四名女大學生請求軍人不要殺她們。他說,其中一名女性抓住軍人的腿,軍人的回應是用刺刀刺她。他看到軍人向其她三人開槍。"

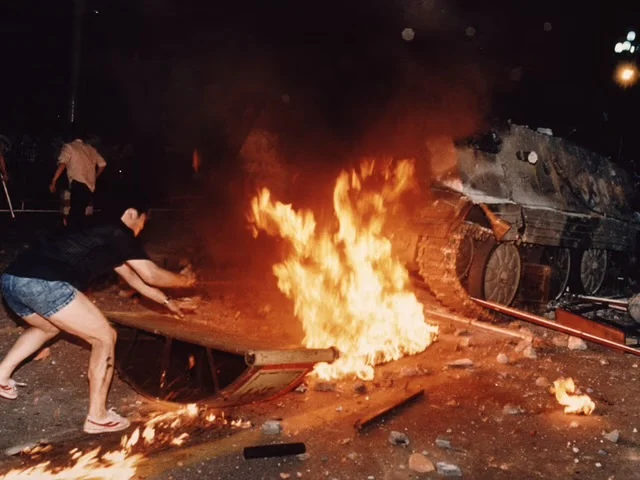

然後我在 X看到了一些倒地的學生照片,鮮血真的如人們記憶中那樣慘烈,雪片般的照片紛揚於中國之外的網際網路——我相信六四在中國失去的這三十五年歷史中,雖然它的中心是空的,但輻射出去是更廣闊的天地,是一個正在不斷發展中的精神和理想圖騰,其內涵變得越來越豐富和厚重。

我沒有辦法在今天訴說"家",訴說一切"溫暖、幸福、束縛、逃離",雖然它聽起來與我的處境如此相似,它可以是我與中國的關係,但我並不想這樣纏綿悱惻地重複一種虛假的感情,而導致最終毫無表達,只是落入一種又怨又恨的前現代家國關係——一個需要被反覆確認的常識是,家並不是國,並不意味著它可以侵入到我的房間裡,搜查我的思想。

在那個我們姑且可以稱之為"家"的房子裡,土地是七十年後就要被政府收回的,門即便有鎖,也是社區居委會可以任意闖入的,我母親的女兒們,學過新聞、做過網際網路工作,或者畢業後一直在待業,還有需要高考,他們事無巨細地掌握,以便有一天能夠加以利用。且就在這過去的三年間,已經無限度地利用過,再也沒有交還。

從6月4日的凌晨開始,我就變成了需要被管控的"海外 IP",我一張圖都發不出來,儘管我已經不打算再測試審查,但它就這樣兇狠站在我面前,將賽博空間也圈成自己的領土。住在香港的朋友發了一條朋友圈,但我也知道,那條可能只有我和她可見,"牆"是如此的冷酷,且如此見效。

而紐約時代廣場的看板廣告,正在等待當地時間的6月4日到來,人們將在那裡上架台灣,讓全世界看見台灣人對於民主的決心。

這聲音終於變成歌變成詩

我們就這樣

成為一個個活著的詩人

不只是一個個在世的詩人

在今生和今生之後也必須從一個

變成三個、七個和十一個

我們降生

我們逝去這時間的官能即是我們

此刻我們為某人獻上的哀悼

與他獻給你我的哀悼同在

——【韓】高銀《與逝去詩人共度的時光》(節選)