這兩天,國內樓市又熱鬧了。六個部門,還是九個部門——說實話我都記不清了——聯合發布了一份通知,坊間俗稱「金融國補」。昨天我也聊過這個政策的細節,它的核心就是貼息貸款。

簡單說,如果你之前有一筆消費貸,利率是3%,現在政府幫你貼1%,你只需要還2%。看上去很美好,但很多人發現,這背後的用途未必真是「讓你去消費」。

一、貼息貸款的「隱形」用途

我在網上看到不少人的評論:這種消費貸並不是鼓勵你多買東西,而是讓一些人進行債務置換——用現在2%的低息貸款去還掉之前4%、5%的高息貸款。聽起來很熟悉吧?

沒錯,去年中央搞的那場10萬億地方債務置換,就是同樣的邏輯——用低息的錢換掉高息債。

但這裡我有個疑問:

如果真想給「韭菜」減負,為什麼不直接下調存量房貸利率?為什麼要繞這麼一大圈,從消費貸走,再貼息,再限制用途?

結果今天,金融監管總局又發通知:嚴禁貼息貸款資金流入房地產開發、投資理財等套利活動,銀行要按規定審核,確保資金合規兌付。換句話說,現實中確實有人在用這筆錢去還房貸、做債務置換。

可這讓我替很多房東感到不值——畢竟,大家是為城市發展做出貢獻的人。危難時刻,本應被拉一把,卻被優先安排給消費貸,而不是房貸。

二、恆大退市:一個時代的終結?

除了金融國補,樓市另一大新聞就是恆大退市。

8月12日晚間,中國恆大發布公告:

8月8日收到港交所的摘牌信函;

因未達成復牌要求,且未能在期限前恢復交易,將於8月25日正式取消上市地位;

不申請覆核,不上訴,直接躺平。

恆大曾是國內房企的頭號玩家,許家印也曾風光登上城樓。如今,「塵歸塵,土歸土」,它的退市也被視為中國房地產時代徹底結束的標誌。

不過,知名評論人「刀總」卻有不同解讀:

「恆大退市是舊時代的終結,也是新時代的開始。9月美聯儲降息,中國房地產四年新周期將啟動,有產者的光明時刻來了。」

我聽了兩遍,依然沒完全理解這邏輯。恆大退市和新周期之間的因果鏈條在哪?所謂「新模式」又是什麼?

三、「新模式」在哪裡?

中央這幾年反覆提「房地產發展新模式」,可落到細節上,大部分仍是老路:

地方政府拍地

開發商建房

預售賣房

唯一變化,也許是容積率、配套規劃,但這不是本質創新。真要稱為「新模式」,必然在融資、土地出讓、銷售機制等核心環節發生根本性轉變。否則,「舊瓶裝新酒」而已。

刀總口中的「四年新周期」,很多人聽到就條件反射:房價要漲了?那我現在賣房是不是成了「韭菜」?

我個人的答案是:未必。

四、一個賣房者的現實選擇

我自己就遇到類似抉擇。

目前住的是結婚時買的90平方米婚房;

2011年買了套新房,去年已交付,但為了孩子上學方便,一直沒搬;

看到房價下跌,今年和家人商量,決定賣掉老房子,搬去新房。

為什麼?因為這一年下來,這套老房至少跌了幾十萬。如果再拖,虧得更多。

上周末掛牌,我打算看看,從掛牌到成交要多久,再跟大家分享這段經歷。

五、深圳樓市:以價換量

深圳的二手房市場給了一個窗口。

8月初以來,兩周錄得量連續小幅增長;

8月4日~10日全市成交1,216套,環比+2.7%;

但仲介反饋:除了優質學區房、低總價剛需盤,其他房源成交仍難。

關鍵詞:以價換量。

政策放鬆的效應在減弱,購房者在等「新藥」,市場的信心依舊脆弱。

六、房價收入比:數據的迷霧

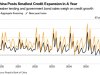

臨平居住大數據研究院發布的報告顯示:

2025年上半年,百城房價收入比為10,比2024年下降2.9%;

自2019年起已下降近三成;

一線城市依然高企:深圳34.3,三亞28.8,上海25.7,北京24.8。

乍一看,購房壓力在緩解,但我認為這個指標被平均數掩蓋了真相。

中國的平均收入被高收入群體拉得虛高,而中位數收入才更接近真實水平。前總理曾直言,全國有6億人月收入不足1,000元。這部分人根本無力買房。

如果按中位數計算,一線城市的真實房價收入比恐怕在40~50倍,即不吃不喝40~50年才買得起一套房。

七、國際比較與下跌空間

國際上比較合理的房價收入比:

美國:5~6

日本:10~13

即使考慮中國人「愛房」的溢價,我認為合理區間也應在15~18倍。

那麼,從目前25倍(平均數口徑)甚至40倍(中位數口徑)的水平來看,房價還有很大下行空間。

八、專家觀點:調整期至少三年

經濟學家向松祚的判斷:

房地產拐點在2021年出現;

投資性購房需求幾乎消失,只剩剛需;

房價收入比8~10倍才算合理,目前多數城市遠高於此;

調整期還要持續至少兩三年,最快2028~2029年才可能企穩回升。

他強調,未來不會出現斷崖式下跌,而是緩慢調整趨穩。但對於普通購房者來說,這段「緩慢下跌」的時間,可能仍是巨大的煎熬。

九、結語:樓市的真相與選擇

總結下來:

1.金融國補更多是債務置換工具,而非直接救助房奴;

2.恆大退市是一個時代的終結,但未必意味著新周期馬上開啟;

3.房價收入比依然遠高於國際合理區間,下行空間存在;

4.向松祚等專家認為,未來三年仍是調整期,需做好長期準備。

對於普通人而言,現在的選擇不在於預測市場頂部或底部,而在於審視自己的現金流、居住需求和風險承受能力。

畢竟,樓市的「新篇章」可能是一個更漫長、更平淡的故事,而不是一場短暫的煙花。