在中央研究院第一次院士會議開幕式上,胡適作為院士代表做了重要致辭,而當時報紙發達,但目前卻難以找到報紙上胡適的發言,胡適到底說了啥?

1948年9月23日早晨10點鐘,中央研究院在南京召開成立二十周年及第一次院士會議。當時的國民黨教育部長兼中研院院長朱家驊院士做大會的主席,蔣介石致開幕辭,20分鐘後離去。然後是朱家驊代表教育部發言,在行政院長兼評議會幹事翁文灝院士(「必記本」註:地質學家)致辭後,82歲的張元濟先生(「必記本」註:前清進士、出版家)、58歲的胡適先生兩位,作為院士代表答詞。

當時的各大報紙除了全文刊載蔣氏的致辭之外,對朱家驊、翁文灝、張元濟、胡適四位的發言大多語焉不詳,為什麼?

從目前看,最早刊登此次會議消息的是當年9月23日當天的《世界晚報》:

【本報南京今午十二時二十八分專電】中央研究院院士會二十三日晨開幕,蔣致詞希望提高學術研究,八二歲老院士張元濟致詞,要求和平,舉座愕然(按張為上海商務印書館創辦人之一)。

因為時間緊迫,該報在這五位的致辭中,只提了蔣、張兩人的發言。蔣的發言意在「提高學術研究」,提出五點希望:第一,提高學術水準;第二;流布學術成績;第三;提倡科學合作;第四,溝通列國學術;第五,致力國家建設。

從內容來看,其致辭顯得中規中矩。

而張元濟先生的發言意在「和平」,結果「舉座愕然」。張元濟先生的兒子張樹年先生當時曾請假,專門陪同父親去參加院士大會,提及蔣介石來致詞時「軍警林立,戒備森嚴」的氣氛。他回憶說,胡適在散會後對父親說:「先生的發言似太煞風景。」父親笑笑,沒有作答。

和《世界晚報》同屬「世界報系」的《世界日報》,系早報性質。該報在第二天發布了題為《中研院院士會議昨揭幕》的新聞(消息來源也是「南京今午十二時二十八分專電」),只提到「最後由院士張元濟、胡適致答詞,旋即散會。」

胡適說了什麼,我們仍然是一無所知。

天津大報《大公報》同一天的報導透露了胡適發言的要點:

胡適致詞,希望:(一)諸院士不要於當選院士以後便停止研究,應該拿出東西給人看,鼓勵後進;(二)希望院士們多收徒弟,以傳衣缽,因今日的院士學識見解俱已成熟,特別應鼓勵後進。

也就是說,第一,院士們雖然功成名就,也要繼續研究;第二,院士們作為「前浪」,要多帶「後浪」。

南京大報《中央日報》在這一天的報導中是這麼說的:

末為胡適致詞,略謂:許多院士皆遠道來京與會,出席者超過半數,足見大眾對會議具有信心,院士會議必可成功,可預為賀,希望諸院士於當選後,仍繼續研究,鼓勵後進,並廣收門徒,以傳衣缽。十一時即告散會,全體攝影留念。

五位的發言在一個小時內搞定,應該不可能。

天津另一大報《益世報》則提到是在翁文灝發完言後,「旋由院士代表張元濟致答詞,最後由胡適致詞,至十一時半攝影后散會」。雖然上午的開幕式花了一個半小時,但時間也是相當緊湊的。

同一天的國民黨機關報《中央日報》(昆明版)也提到了胡適的發言,但是沒有提及上述那些關於「前浪」「後浪」的話語:

最後由胡適致詞稱:我很同情翁文灝先生「檢討自己」的話,今天確是中國學術史上最有意義的一日,許多院士都不遠千里而來,令人感動,其中幾位老前輩的精神,尤其值得我們學習。

胡適善於總結和提高,很會看場合說漂亮話,他提到「今天確是中國學術史上最有意義的一日」。而他說值得學習的老前輩當然也包括張元濟(比他年長兩歲的吳稚暉沒有出席)吧,雖然其發言令人「愕然」。

從目前已見的資料來看,上海《東南日報》對胡適發言的報導最為全面。在這篇題為「開幕禮中花絮」的報導中,一開頭既提到:

「三十七年九月二十三日是中國學術界一個最值得慶賀的日子」,胡適之先生在中央研究院第一次院士會議的開幕禮中,以高朗興奮的聲音這樣說。的確這場面實在值得珍貴和慶賀。

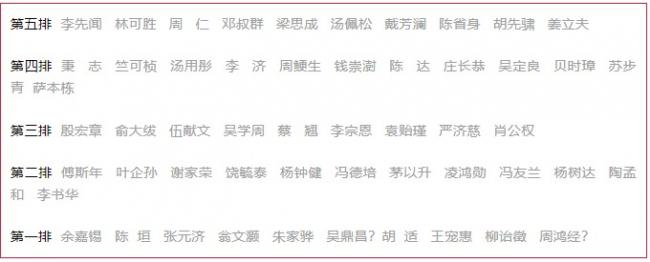

《老照片》文中院士合影(截取局部)中的人物辨認

在此之後,這篇報導還提到什麼「花絮」呢?現列舉大概:

比如:到會的五十幾位院士,包括全國各種權威學者,禿頂大褂,過時的舊西服,深度的近視鏡,高貴善良;但也有營養不足的面孔,這是最光榮可敬的一群。

又比如:只有何應欽的閃閃將星,是這「秀才」群中的唯一不同人物,而且文質彬彬的風度,坐在這學術界的將星群里,依然十分調和。

又又比如:他首先致詞,態度謙恭而懇摯,最後祝福大家健康,並說:「改天再見」,在長久熱烈的鼓掌聲中向大家告辭。

又又又比如:翁氏……惶恐自己是濫竽充數,尤其是慚愧的是他現在作了與科學無關的官。

又又又又比如:八十高齡的張元濟先生,用手帕不斷擦著額頭的汗,以顫巍巍的聲音,談著半世紀來他目擊的中國政治、文化的滄桑……他說:他聽到胡適之先生在北平吃稀粥……

「開幕禮中花絮」這篇報導既以胡適開頭,又以胡適「壓軸」,給的篇幅最多:

當掌聲送著這位老先生步下台後,胡適博士在朱教長「補充兩句」的邀請下,健步登台,在龍鍾老者張先生之後,胡先生顯得昂揚而年青,他的灰布大褂,健康微胖的面孔,充滿著智慧的微笑,這一切都顯得雍容樸實而加長。

和著他微笑的面孔,他說出一串祝賀的話,他說今天有方近四十的幾位年青數學家,有已過八十的前輩,大家不辭冒著坐飛機的危險,甚至更帶全家前來赴會,這足以證明大家對「院士」一職的重視。美國許多學術界的權威人士,以名片上印有M.A.S.為最大光榮,今天我們也有同樣的歡喜。

他說當他參加第一次聯合國大會的時候,一位美國研究國際問題的前輩、已屆八十高齡的哈密爾頓·胡特先生去看他,他說他是自費到舊金山來看聯大開會,因為在幾十年以前,是他首先提出組織國際和平機構的,在當時只是一個夢,所以他要在死以前,親眼看看這個夢想的實現。

胡適先生以他具有詩人氣質的哲學家的感情,用朗朗的聲調,來描述著這位老學者的歡喜,是十分動人的。最後他說今天在座的,不論年青的朋友,或年長的前輩,應共同勉勵,以篤守主義去治學,照中國的老話,是學有所成,而後傳衣缽於下一代,不要使光榮的中央研究院,成為學術界的養老院。

胡先生辭畢,散會,走出會場時,才發現外面正在大雨滂沱。

既然提到胡適的發言是朱家驊要求「補充兩句」,似乎不是提前預備。難道是朱部長為了讓胡適「中和」下張元濟「煞風景」的發言。胡適當然明白他的意思!

上述引文不僅提到了胡適先生演講的內容,更著墨於他的音容笑貌,體現了其長期練就的高超演講術的再一次高水平發揮。

綜合以上報導內容,筆者雖然未窺胡適先生致詞的全貌,但可總結如下:

首先,胡適提到在座有像陳省身這樣年僅39歲的年輕數學家,也有像張元濟、吳稚暉這樣的耄耋學者。戰火紛飛,大家之所以冒險前來,是看重院士這個身份。

其次,他舉了年屆八十的哈密爾頓·胡特先生參加聯合國大會的生動事例。

再次,他希望「前浪」和「後浪」攜手前行,代代相傳。

最後他以「不要使光榮的中央研究院,成為學術界的養老院」結尾。

走筆至此,筆者相信,讓人很很懷疑的是,寫這篇「花絮」的《東南日報》記者雖然沒有署名,但絕對是胡適博士的「鐵粉」!也許就是作為東南日報社社長的報業巨子胡健中(「必記本」註:1927年畢業於上海復旦大學新聞系。翌年起任《杭州民國日報》總編輯。1934年6月起主持杭州《東南日報》,成立東南日報股份有限公司,任常務董事兼該報社長)親自操刀的吧。

想當年在1937年7月20日的廬山座談會上,胡適在最高當局面前慷慨激昂地發表了抗日救國演講,引得在座的胡健中即席賦詩:

吾家博士真豪健,

慷慨陳辭又一回!

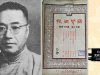

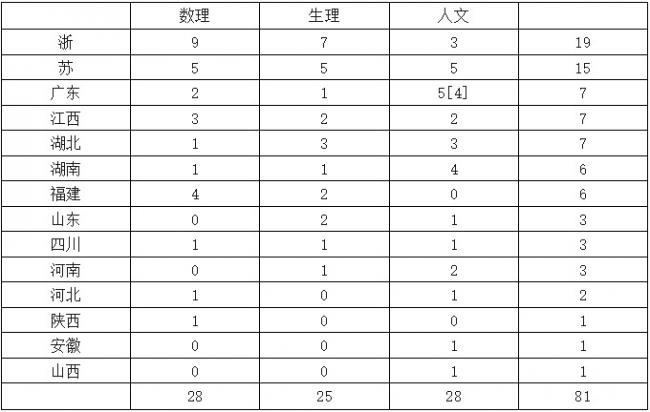

1937年7月11日,國民黨舉行第一期廬山座談會,胡適應邀到廬山與會。胡適在日記中對這次座談會頗多著墨。可惜的是,對11年後的這次為時三天的學術界頂尖級盛會,他9月23日的日記在「中央研究院院士會議開幕」之外不著一詞。第二天的日記在「此次院士八十一(?)人,安徽只有我一人」之外,畫了一張院士各省分配表:

要說民國的學術界,還是江浙人厲害啊!