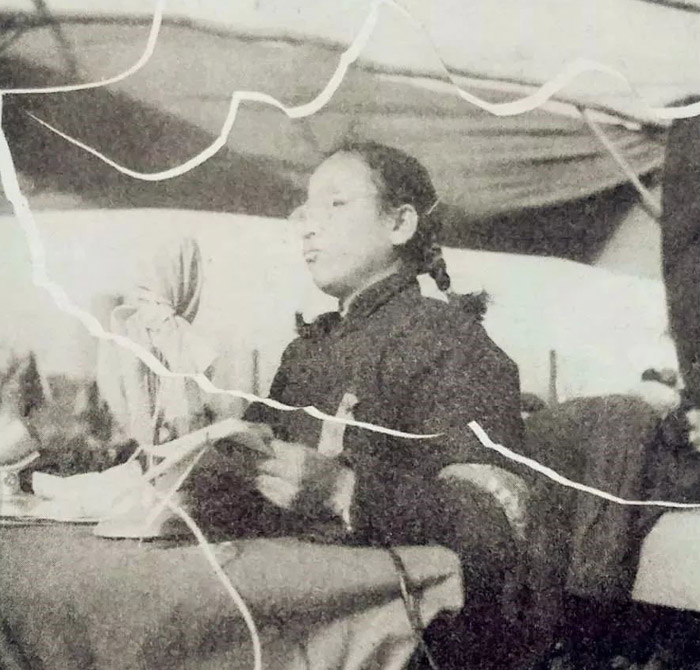

譚厚蘭在萬人討孔大會講話

文革初期,北京師範大學的譚厚蘭、清華大學的蒯大富和北京大學的聶元梓、北京航空學院的韓愛晶、以及北京地質學院的王大賓統稱為北京高校造反派的五大領袖,他們組織、參與了文革初期的一系列造反活動。其中,譚厚蘭率領200多人的隊伍,遠征山東曲阜,對孔廟、孔府、孔林進行了摧毀性的破壞。據後來統計,共毀壞文物6618件,燒毀古書2700餘冊,各種字畫900多軸,搗毀歷代石碑1000餘座,其中包括國家一級保護文物70餘件,珍版書籍1700多冊。譚厚蘭主持的這場打砸,被認為是全國「破四舊」運動中損失最為慘重的浩劫,她也因此贏得了「文革暴徒」的稱號。

譚厚蘭,1937年出生於湖南省望城縣一個農民家庭。高中畢業後留校工作,加入組織。24歲時,被湘潭一中作為調干生推薦到北京師範大學政教系學習。學習期間,曾抽調到《紅旗》雜誌幫忙,在那兒結識了日後升任《紅旗》雜誌副主編的林傑。

從現存的照片看,譚厚蘭個頭不高,體形略顯瘦小,戴一副普通的白框眼鏡,身著舊布衫,同那個時代的許多女性一樣,不看重修飾打扮。她成績一般,在同學中並不起眼。但文革一來,根正苗紅的出身,使她突然變得能說會道,與人辯論,口齒伶俐,讓家庭出身不好的同學,退避三舍。

在北師大,她最先響應北大聶元梓的行動,在校內貼出大字報,將矛頭指向校黨委,後來又對準市委派來的工作組,為此受到批鬥,釀成了「六二〇事件」。很快,工作組被毛澤東下令趕走,她就成了敢於鬥爭的「英雄」和公認的學生領袖。她看準風頭,乘勢而為,在1966年8月底拉起一支隊伍,組建了北京師範大學「紅衛兵井岡山戰鬥團」,並自任總負責。

隨著運動的深入發展,造反從學校走向社會。1966年的一天,康生把譚厚蘭找去,要她去山東曲阜孔廟造反。康生說:「我想了三天三夜,畫了一張那裡的印象圖。」康生把圖交給譚厚蘭,接著說:「到那裡,該砸什麼就砸什麼。」

康生為什麼要畫一幅造反圖?因為孔廟和別的「四舊」建築大不一樣,不是隨便砸一下就可以完成的。曲阜的孔廟自西漢以來,經過歷朝歷代帝王不斷加封諡號,規模越來越大,形成了占地327畝,前後九進院落的巨大建築群。廟內有殿堂、壇閣、牌坊近500間(座)。四周紅牆圍繞,四角配以角樓,是仿照北京故宮樣式修建的,與相鄰的孔府、城北的孔林合成「三孔」。

要對這樣大的區域和範圍造反,不是少數人三五天就可以完成的。

當年,北京城有五大造反領袖,為何只選中了譚厚蘭?這應該和《紅旗》雜誌社的副總編林傑是有關係的。兩人文革前便已相識,林傑受命於康生,康生要物色紅衛兵到曲阜造反,林便推薦了譚厚蘭。最終,譚厚蘭主持的曲阜造反,果然不負康生所託,將孔廟的破壞做到了全國第一,這也使譚厚蘭成為了公認的「文革暴徒」。

1966年11月的一天,得到康生指示的譚厚蘭,以中央文革小組的名義,帶領「北師大井岡山戰鬥團」的200餘人,來到了山東曲阜。他們在一份《討孔戰報》中說:「今天,孔家店是收藏封建主義、資本主義、修正主義四舊污垢的三合店,是樹立毛澤東思想絕對權威的大障礙。」

1966年11月11日,時任「中央文革小組」組長陳伯達從北京打來電報,指示「孔廟、孔府、孔林不要燒掉」,但「孔墳可以挖掉」。這等於告訴譚厚蘭,建築不燒,但裡面的東西可以毀掉。

同一天,時任「中央文革小組」成員的戚本禹也打來電話說:「漢碑要保留,明代以前的碑,也要保留。清碑可以砸掉。對孔廟可以改造,可以像『收租院』那樣。孔墳可以挖掉。可以找懂文物的人去看一下。」戚本禹這番話表面看是在劃分保護範圍,實質是在提醒紅衛兵可以砸碑。而且處在當時那種極左狂熱的背景下,紅衛兵何嘗會理會什麼漢碑、明碑,再說這些人也根本不懂,在他們眼裡,無論什麼年代的碑,一概都是封建主義的石頭,都該砸而毀之。戚本禹所謂「找懂文物的人看一下」,更是隨口說的廢話,一是紅衛兵願意問嗎?二是那些被打成反動學術權威的專家敢說真話嗎?於是最終的結果,是所有的石碑都被當作清碑砸掉。

在陳伯達、戚本禹等人的支持下,譚厚蘭有恃無恐,她和一群人制定了行動計劃,起草了《火燒孔家店——討孔檄文》和《告全國人民書》,通過媒體大肆宣傳。

面對洶洶氣勢,為了阻止紅衛兵破壞「三孔」,曲阜人用大木箱將孔府門前的石獅子整個罩起來,外面再貼上毛主席像,還寫上標語,以為如此一來,誰也不敢動手,就更別說砸了。

但這樣的努力在反孔風暴中不堪一擊。

為了獲得更大支持和造成聲勢,11月12日下午,譚厚蘭聯合曲阜師範學院紅衛兵成立了「徹底搗毀孔家店革命造反聯絡站」。

11月15日,在孔府大門前舉行了「徹底搗毀孔家店誓師大會」,當場砸毀了國務院1961年頒發的「全國重點文物保護單位」的石碑,並以余怒未消的措辭,給國務院發了一封抗議信。會後,紅衛兵們分頭衝進孔廟、孔林、周公廟,開始砸碑、拉匾、搗毀塑像。

一些紅衛兵將大成殿的「萬世師表」等大牌匾摘了下來,拉到孔林西南角處縱火焚燒。

大成殿內的孔子像,胸前貼上了「頭號大壞蛋」的標語。包括孔子在內的十七座先賢塑像,被從坐檯上拿了下來,斷頭、腰斬、開膛、破肚。

有人從孔子像中掏出了一部線裝古籍,這是一部裝禎考究、古色古香的明版《禮記》。受到啟發的紅衛兵隨即將目光轉移到其他塑像,很快便從顏回等「四配」、顏淵等「十二哲」的塑像肚子裡紛紛掏出了線裝的《周易》、《尚書》、《詩經》、《春秋》、《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》等古書。

沒有參與掏書的紅衛兵,便將那些摔落在地上的至聖先賢們的頭顱像足球一般踢來踢去,上演了一場自古以來對傳統文化給予最大蔑視的鬧劇。

這個時候,作為造反行動的指揮者,譚厚蘭也沒閒著。她讓濟寧地區和曲阜縣的幾位領導跟在她的身後,自己趾高氣揚躊躇滿志的走在隊伍最前面,再往後,是一大串戴著高帽子的「牛鬼蛇神」。這些參加過1962年「孔子討論會」的學者,譚厚蘭命令他們陪孔子塑像遊街,美其名曰「為孔老二送喪」。

1966年的11月29日,天氣陰冷。一大早,便有紅衛兵在孔林里跑來跑去,一些紅衛兵拿著油漆桶,在明代和明代以前的石碑上,用紅漆塗「留」字。過了不久,就看見浩浩蕩蕩的大隊人馬,扛著鐵鍬,喊著口號湧進了孔林,人群分別向孔子墓和孔令貽墓匯集。這天,13歲的劉亞偉吃完早飯,便聽說北京來的譚厚蘭要帶領紅衛兵去扒孔子墓,他和一幫孩子都跑到孔林去看熱鬧。他們趕到時,孔子墓周圍已經擠滿了人,負責維持秩序的紅衛兵手挽手拉起了人牆,擠不進去的群眾便爬到樹上和圍牆上觀看。

孔子墓前,那塊高大的墓碑上塗滿了口號,一根粗繩套住了墓碑的上端,紅衛兵人分兩隊,分別拽住兩邊的繩子,等待指揮的號令。

高音喇叭在頭頂響了起來:「扒墳破土儀式現在開始!」

厚重巨大的「大成至聖文宣王」石碑,在一陣整齊的吶喊聲中,先是鬆動,後被拉倒,轟的一聲,重重地撲倒在碑前的石頭供桌上,斷為兩截。

從北京趕來的中央新聞電影製片廠的攝影師,跑前跑後,記錄下了這一幕史無前例的場面。

紅衛兵小將為了加快掘墓的速度,動用了雷管和炸藥。劉亞偉親眼目睹了孔子的墳被炸開,墳冢上的黃土四處飛散,站在遠處的劉亞偉,身上落滿了「細碎金粒子一般」的黃泥土。其他紅衛兵在往樹上繫繩子,把棺材裡的屍體吊起來。

隨即,其它的墓穴被先後挖開,孔子第76代嫡孫、衍聖公孔令貽的屍體被拖了出來。孔令貽是孔林掩埋的最後一位「衍聖公」,這是孔子嫡系長子長孫的封號,自宋代起就成了孔府的世襲爵位。

在掘墓的紅衛兵小將身後,擠滿了從四面八方趕來看熱鬧的穿著土布棉衣的當地農民。這些人開始只是觀望,但隨即就開始瘋搶墓穴里的陪葬品。與孔林毗鄰的林前村,得地利之便,瘋搶尤為積極,許多農民靠挖孔墓發財致富。當年流傳過一種說法,「一夜挖出個拖拉機」。面對如此誘惑,一位曾被指派前去保護孔林的村幹部,也加入了掘墓的隊伍。

此時,場面已經完全失控,紅衛兵一度想要阻止挖墳行動的擴大,但已無能為力,村民們眼裡只有金銀財寶,誰來阻擋,都會遭到一頓暴打。就這樣,延續了兩千多年的孔氏家族墓地,隨著掘墓行動的展開,地下隨葬品被洗劫一空。

這場鬧劇,從1966年11月9日最初進入,到12月7日結束,在曲阜延續了29天。

砸掉了「孔家店」,譚厚蘭聲名大振,成了一時轟動京城的人物。1967年,她在江青的授意下,接二連三衝擊國家機關,帶頭反擊「二月逆流」,帶人砸掉譚震林領頭舉辦的大寨展覽會,率先提出「打倒譚震林」的口號。

她還多次組織和挑起武鬥,殘酷打擊北師大的反對派。她的表現得到了中央文革的肯定和賞識,頭上的光環越來越多,不僅擔任了北京師範大學革委會主任,又兼任了北京的大學紅代會核心組副組長和北京市革委會常委;

還和姚文元率領中國青年代表團訪問過阿爾巴尼亞,她擔任副團長,出盡了風頭。

這個貌不驚人的女子,從一個寫大字報反對北師大領導的學生,一路走來,秉承旨意,飛黃騰達,

然而好景不長,1968年7月28日凌晨,譚厚蘭等五人最後一次見到導師。導師嚴厲批評了他們光搞武鬥,不搞鬥、批、改的錯誤。

第二天,首都「工宣隊」進駐北師大,譚厚蘭被排斥在一邊。1968年10月,她作為大學生,被分配到北京軍區4627部隊農場勞動。

1970年6月,譚厚蘭被調回北師大隔離審查,從此失去了人身自由,受到來自各方面的清算。

1975年8月,審查結束,她被送到北京維尼綸廠監督勞動。1978年4月,北京市警局以反革命罪逮捕了譚厚蘭。

1981年,譚厚蘭檢查出患有宮頸癌,被保外就醫。是年9月,被允許回老家湘潭治病。

1982年6月,北京市人民檢察分院做出了對譚厚蘭免於起訴的決定。

1982年11月,譚厚蘭在痛悔中走完了人生的最後路程,終年45歲,一生未婚。

2021-09-23