想必你也注意到了,最近房地產市場的一套「政策組合拳」力度空前:首套房首付最低可達15%、取消房貸利率下限、個人公積金貸款利率下調0.25個百分點。但這對疲軟已久的樓市有什麼效果嗎?

據說是有的。至少在深圳,自5月6日推出新政後,一些樓盤的諮詢量增長了能有40%,「周末根本忙不過來,一天接待了十幾批客戶」。據深圳市房地產仲介協會數據,5月6日-12日這一周,深圳二手房簽約量約1361套,環比增長201.8%。

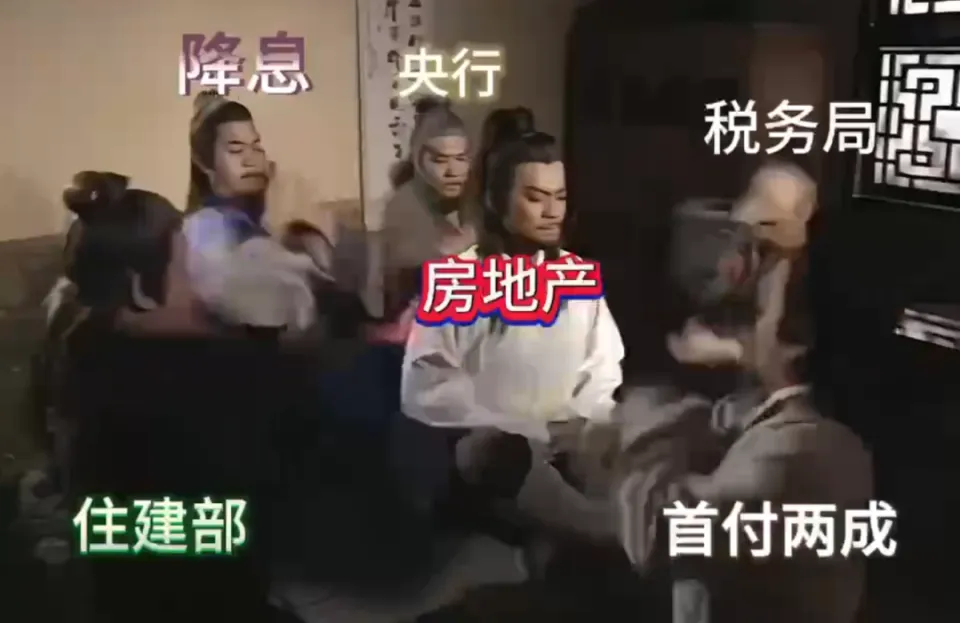

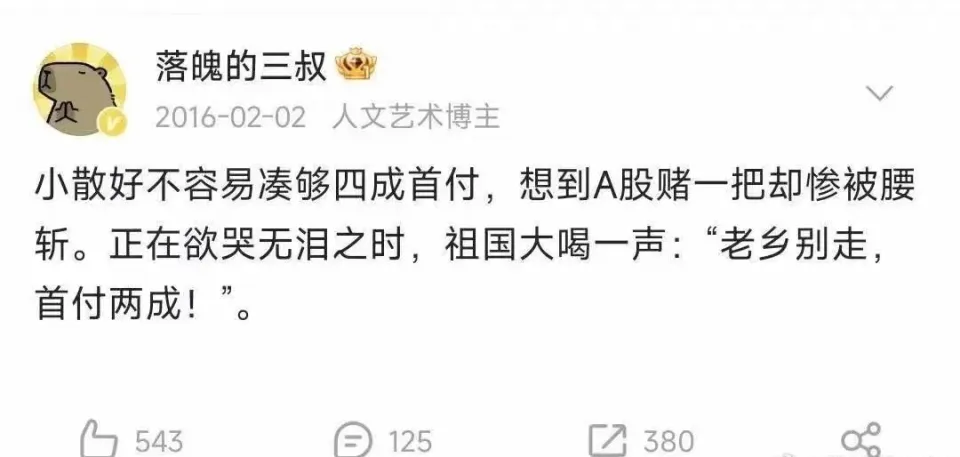

然而,如果你找周圍人談談,就會發現絕大部分人對此反應相當冷淡。網上倒是流傳著許多段子,揶揄著這一救市舉措是想盡辦法從普通人口袋裡把錢摳出來,有人甚至翻出了八年前的梗——現在這看起來像是預言。

怎麼理解這種反差?我想這兩者並不矛盾。想想看,這就像二胎政策剛放開的時候,確實也有一波小高峰,一些原本想生而受限沒法生的夫婦,趕緊趁這機會搭上末班車,然而這是難以為繼的,因為從整體上說,全社會的低生育意願早已積重難返。

現在的救市舉措,無論是降低首付,還是降息,真正能打動的其實是原本就想買房、但受限望而卻步的那些人。本來他們還得再攢兩年錢才能買,現在門檻降低,就能當下入市了。換句話說,這一刺激市場之舉,實際上是在提早透支未來的市場。

不僅如此,放款首付比例、降低房貸利率,意味著銀行等金融機構的風險上升,因為放寬購房者的條件,違約的概率當然會增加。只不過,相比起當下房子賣不動而產生的「短痛」,那已經屬於是未來的「長痛」了。

放寬購房資格,並不等於降低房價——房子還是那麼貴,買不起的仍然買不起,降低首付最多只是讓你「現在就能買,不用再等兩年」,仿佛降貴紆尊似的,但200萬從首付四成降到二成,貸款也從六成變為八成,你又沒少付一分錢。

當然,話說回來,要是房價暴跌,那引發的衝擊也是難以承受的:高位站崗的買家會充滿怨憤,而剩下的潛在買家卻可能仍然逡巡觀望,期待更低位。到那時候,情況會愈加尷尬,而現在雖然騎虎難下,但至少可以想辦法從老虎背上慢慢下來。

問題就在這裡:這次看似是「放大招」,但不僅來得太遲,而且對大量想擁有自己房屋的潛在群體來說,仍然遠遠不夠;反過來說,這也意味著救市之舉捉襟見肘,工具箱裡也拿不出多少東西來——各監管機構又不能直接讓房地產公司降價。

不可否認,當下各地城市的房價對普通人而言仍然高得難以企及,在全民狂熱的泡沫經濟時期,人們可以對之趨之若鶩,仿佛那是白菜價一樣,但那其實有賴於一個市場預期:房子會漲價,因而買到就是賺到,甚至比什麼投資都更划算。然而,現在這一預期已經被打破了。

市場預期一旦被打破,就很難回來了。當人們不再相信房價會不斷上漲時,它就不再成為一個投資選項乃至保值手段了,畢竟當下普遍的市場預期就是未來幾年房價將處於下行趨勢。所謂「買漲殺跌」,要不是你有剛需或錢太多,為什麼要這時候急著入手?反過來說,要不是賣不出去,現在會這麼著急救市嗎?

這種觀望乃至看跌的普遍心態,意味著樓市已經不可能重現過去的輝煌了,而當下的種種救市舉措,不論其具體做法如何,從本質上說,都是儘可能地為舊模式續命,讓它不至於硬著陸,然而,這卻無助於開闢新模式。

房子賣不動,乍看是市場疲軟,各方都陷入困頓,但這正是向新模式過渡所必然會有的陣痛。如果明知道舊模式已經難以為繼,那就算休克療法太過猛烈而不可取,至少可以打開想像力,設想一下新模式將是什麼樣吧?

原來的土地財政模式,來錢很快,但有一個重大弊端,那就是無數中國人的錢變成了「死錢」。多少家庭「掏空六個錢包」,省吃儉用,就為了買幾間水泥房子住?這勢必會壓縮人們其它生活費用的開支,當然更不用說投資了——房地產本身就被看作是普通家庭最大的投資。

在古代農業社會,人們有錢之後的第一反應就是去買地,又或者把錢變成金銀財寶,埋入地下。無論是哪一種,其結果都是錢不再進入流通,而變成了「死錢」。在近代荷蘭,很多商人發達之後都選擇買地,冒險家變成了土地貴族,荷蘭的黃金時代也就結束了。樓盤實際上就相當於古代的土地、金銀,大筆資金都很難流動了——想想看,房地產可是叫做「不動產」。

現代經濟的秘密,恰恰是要讓資本流動起來,不斷投資於新的前沿領域。如果一個社會明明有資本,但卻很難「錢生錢」,那麼可想而知,它在金融方面是相當落後的,消費也起不來,而沒有這些,生產也就難以得到擴張。

如今,年輕一代想通了,既然房子那麼貴,自己忙活一輩子也未必買得起,買了說不定還會跌價,那買來幹嘛?還不如開開心心,該花的花。只要你拋棄房子這個重負,不用還房貸,頓時就會覺得人生輕鬆許多,每個月好像憑空多出來好幾千。

在日本、韓國都曾經歷過這樣的階段:泡沫經濟破滅之後,年輕一代普遍對買房沒興趣,尤其在日本,買房居住需要繳納的各項房屋稅高達房價的5%,如果賣房則須繳納房產轉讓稅(39%,5年以上住房20%)和資本利得稅,這些都極大地打消了年輕人買房奮鬥的興趣。在對未來存在不安的情況下,購置大件物品只是增加自己肩上的負擔,勢必會讓一些人望而卻步。

這乍看似乎是樓市疲軟了,但反過來想,正因此,房地產的泡沫才能逐漸破滅,市場機制發揮作用,讓房價逐步回歸正常。與此同時,當人們不再那麼狂熱地把錢用於買房,而是切身地改善自己生活時,原先被擠壓的消費市場也才能慢慢有所恢復。

從日本的先例來看,泡沫破滅之後,雖然經歷了長期的經濟疲軟,似乎陷入「低欲望社會」,但市場逐步回歸理性,人們的生活品質其實是得到了改善提升的。當然,中國未必跟日本一樣(能那樣或許就該慶幸了),但至少我們需要清楚:舊模式不值得留戀,新模式也未必是壞事。

我當然也不知道十年二十年之後,將會是怎樣,但我想,有一點是確定無疑的:那將取決於千千萬萬普通人的選擇。