一場空前絕後的大饑荒終於不期而至。

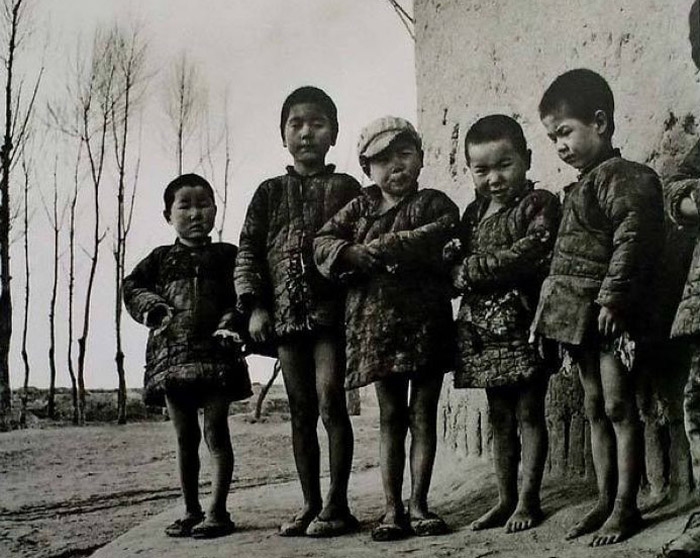

生產隊的大食堂冒煙的時候越來越少了,我的同學們上學遲到的越來越多了,逃學的也越來越多了。為了節約糧食,食堂改為一日兩餐,學生上學時間兩頭夠不著,常常挨餓。壞消息一天比一天可怕。到處傳來口糧不足、甚至斷炊的消息,社員們每天的糧食定量只有二三兩(十六兩制的二三兩,相當今天的100克左右),有的村莊食堂幾乎要關張了。飢餓的恐慌像瘟疫一樣蔓延,人們紛紛尋找各自逃生苟活的一線生機。

最早讓我領教危機的是一個姓W的老師,他是個快60歲的癟嘴老頭,成天戴頂醬色的「馬虎帽」。當時他掌管著小學校十幾個教職員工的集體糧本,每個一個季度核批一次糧油供應計劃,糧管部門要在這個糧本上籤批蓋章。上面最多時會有近千斤糧食指標,這在那時,不能不說是個天文數字啊,誰把它握在手,誰就卡住了十幾號人的生命咽喉。

一個周一的早上,一條可怕的消息在學校傳播開,老W裹帶著學校的糧本逃跑了!而且從糧站得知,他開假介紹信,把全校三個月的近千斤糧食指標全部兌換成全國通用糧票也帶走了。真是家賊難防啊!學校一下子炸了鍋,有些像我母親一樣拖家帶口的女教師急得哭了起來。仿佛一場滅頂之災會即刻降臨。

此事當然會驚動一些穿警服的人,他們也來問了幾句,可是上哪兒去抓這個W老頭呢?最後,學校向上級申請,經過層層審查,費了好一番周折,上面才把失去的糧食標準,按七折補發。阿彌陀佛,雖然要勒緊褲帶,但算是「大難不死」。

說來玄乎,據後來有人透露,其實這件事是某個領導和W老頭合夥串通乾的缺德事,可是沒有證據誰又怎奈何?那個W老頭從此也杳無音信。不過從那以後,糧管部門一改按季度核批為按月核批了。我們的「糧食安全」終於有了保障。

和W老頭相比,還有一個逃命苟活的就沒這個幸運了。

他是我們學校一位年輕的X校長,這位黨員校長很注重對師生的政治教育,每天放學前的操場上,面對一天比一天稀拉拉的學生隊伍,他總少不了要進行一番嚴厲的訓導,無非都是老一套:先是引經據典地比比過去遭遇旱災的苦難,再就是要珍惜今天不愁吃不愁穿的幸福生活,好好學習,不要缺課遲到等。

可他聲嘶力竭的叫喊,仍然無法遏制住日益嚴重的「流生」勢頭(其實有些學生已經餓死了)。以致後來無法正常組織學期考試,學校為了應付上級檢查,只好讓我「越俎代庖」,一個人代填寫了一個班級的考試卷。

為了制止學生逃學,這位校長還想了一個「妙招」,學校和生產隊長合起伙對付學生,生產隊把學生的飯票子放在學校老師的手裡,來上學的,放學時就發一頓飯票,否則,就得挨餓,這個法子倒是很靈,可苦了同學們,在放學的路上,有的走著走著就暈倒在地了。

母親是低年級班主任,實在不忍心對付這些幼小的生命,便悄悄把缺席同學的飯票讓大同學帶回去,為此她挨了校長一頓訓斥。可憐一個曾經轟轟烈烈的中心小學,短短一年時間落到如此敗落的地步!然而,更無法預料的是,這個學校的最先「崩盤」,竟由校長的「叛逃」而起。

校長和他的妻子同在這所鄉村學校執教,一個是校長,一個是教師,人們都羨慕他們是「夫唱婦隨」的幸福一對。妻子F老師是我的語文老師,她老家在南方某省,在家是個嬌生慣養的寶貝女,因為和校長是師範同學,便遠嫁安徽,本指望能有個「夫唱婦隨」「花好月圓」的好日子。可現實飢腸轆轆的痛苦讓她無法堅守昔日的夢想。於是,在一個暑假回娘家探親之後,就再也沒有回來,她放棄了在安徽的教師職業,寧願在南方當一個紡織工,這樣她至少可以填飽肚子了。

或許是思妻心切,或許也是難耐飢餓,或許是「信仰」不再,或許更是每天面對師生的「訓話」已無法自圓其說。在堅守了幾個月之後,校長終於背叛了他對師生們慷慨激昂的「誓言」,撕下了一校之長的最後尊嚴,做出了一個糊塗的決定,在沒有履行任何手續的情況下,「丟盔卸甲落荒而逃」,躲進了南方的「溫柔之鄉」。

無法想像這個「逃跑分子」被抓捕歸案的細節,無法想像他們夫妻分別的淒涼境況。當我最後見到他的時候,原先瀟灑帥氣的小分頭變成了光頭,被這邊的公安人員押解回來接受批鬥了。他此後的下場很可憐,夫妻自此勞燕分飛,他本人被押解回原籍農村勞動。值得欣慰的是,二十年後,他被甄別平反恢復了工作,但此時他已現龍鍾態,只能給學校看大門了。

現在時興選什麼年度熱詞,如果那年頭也有熱詞的話,那「逃」字肯定也是上榜無疑的。我們都記得,電影《焦裕祿》中有個感動人心的鏡頭:縣委書記在火車站目送蘭考群眾外出逃荒,眼含愧疚淚水。不過,這恐怕是個特例。其實當年,對地方政府來說,群眾外出逃荒是件令人忌諱的「家醜」,火車站嚴格控制遠程購票的人員,沒有介紹信是購買不到外省市車票的。

但即便如此,也阻擋不住一撥撥「逃心似箭」的群眾。逃荒隊伍絕大多數是農民,吃糠咽菜的生活已經將他們逼上了絕境,要想活命就得逃!稍有點「歪才」的人,用肥皂就可以刻一個像模像樣的公章而矇混過關(這樣的「介紹信」一斤大米可以換一張),比起當年伍子胥從這裡逃命要容易得多了。

在我的記憶中,饑民們逃生的方向多是向南,一撥是往上海,此時上海市場的副食品供應相對充裕。說來真糾結,當時安徽是上海重要的農副產品供應基地,到頭來,安徽人卻餓著肚子到上海去乞討。難怪多少年後,一個來安徽插隊設籍的上海女知青說,安徽人傻笨,所以厚道,上海人精明,所以刁滑。

逃往上海僅僅是可以買點低檔的副食品,高檔的是要憑票的,想在那裡立足謀生更是不可能的,只能是短時間的逗留。儘管如此,去的時候面黃肌瘦有氣無力的人,甚至是瀕臨死亡的「浮腫病」人,回來的時候個個都是體重增加面色紅潤,「人是鐵,飯是鋼」,民間的這句俗語堪稱真理中的經典。

我的一個姓Z的同桌同學,他的父母為了救活幾個孩子,變賣了家裡所有的值錢東西,「逃跑」到上海,待了大約一個禮拜後,在一個漆黑的夜晚,悄悄回到家,帶回了許多糕點、罐頭類的食品。

在飢餓中煎熬的好多天,全靠吃米糠和花生殼子面的Z同學,狼吞虎咽大吃一頓,睡到夜裡心有不甘,又瞞著父母弟妹,偷偷地大吃,結果已經「適應飢餓」環境的腸胃,猛然接納了如此大量,且不易消化的食物(他原本已經好幾天拉不出大便了),機能無法運轉,天還沒亮,Z同學竟活活地脹死了。據說臨死前,他痛苦地睜大著眼睛,肚子挺得像一張緊繃的鼓皮。

母親是Z同學的班主任,第二天,當同村的孩子們把這個匪夷所思的噩耗告訴她時,盯著他的空座位,她悄悄地為這個品學兼優的學生流下了辛酸的淚水。Z同學被一張破席草草掩埋在亂墳崗上,幾年後,一次偶遇,他母親緊拉我母親的手泣不成聲,「我該死啊,逃命不成反丟了兒子的命!」母親沉重地告訴我,看她的樣子,她想起了祥林嫂。祥林嫂對於我不陌生,此前,我看過的那個叫《祝福》的電影。

還有一撥「逃跑」的農民,他們算是幸運的。他們舉家乞討到江西鷹潭,在一個叫「耳口冷水」的山區林場落腳謀生,結果一傳十,十傳百,引動了一大群「北燕南飛」。當教師的母親常常給鄉下人念信或代筆家信,我才知道那裡缺乏勞力,更稀罕這邊逃過去的女人,誰家能給一頓飽飯吃,就可以娶個媳婦。雖然在那邊落腳了,但他們仍然想念家鄉和親人,一再表白,等老家能吃飽肚子時,他們還是要回來的。他們說得很實在,但很酸楚。

還有一些很讓人難以啟齒的事,當年逃荒的人群中,有不少是拖兒帶女的婦女,為了謀生,便和當地的老單身「非法」同居,甚至還生了孩子。對於這種臨時的「搭夥」夫妻,當地從來都是不管不問。可等到這邊老家能吃飽飯了,又不得不忍痛丟下親骨肉,回來和自己「正宗」的丈夫團聚。

雖然這些人後來大都回到了家鄉,但也有例外的,我曾經認識的一個很能幹的巢湖人,在那邊張羅著用一種俗稱「騷狗蛋」的土炸藥炸狗獾子,準備攢點錢「衣錦還鄉」,結果出了意外,炸折了胳膊,自覺無顏回鄉,一把老骨頭永久地丟在異鄉了。