吃素=控血糖?小心這幾種素菜越吃血糖越高

「長期吃素,就能輕鬆控制好血糖。」

網上經常流傳著這樣的說法:吃素=控血糖,很多人覺得要控糖,那就不能吃葷,只要吃素就行了。

這種說法以偏概全,存在誤導。

吃素並不等同於有效控糖。血糖控制的關鍵並不在於是否攝入動物性食品,而取決於整體飲食結構的均衡。若素食選擇不當——比如攝入過多精米白面、高澱粉蔬菜(土豆、山藥)和高油高糖的素菜,同樣會使血糖飆升,甚至可能帶來新的健康問題。

現如今糖尿病和高血糖的患病人群越來越常見,如何通過飲食控制好血糖成為大眾關注的焦點。很多人認為「只要堅持吃素,血糖就穩了」,但實際上這種想法並不正確,甚至還可能進入另一個健康誤區中。

真正決定升血糖速度的

是這兩個指標

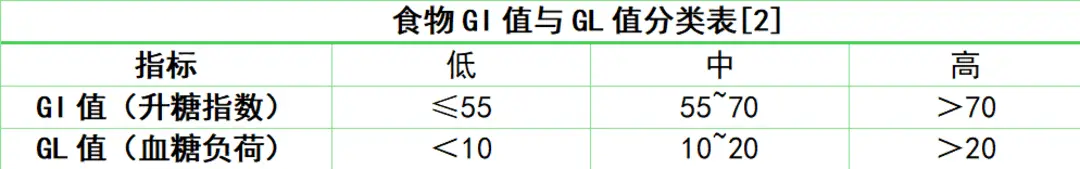

飲食上餐後血糖的波動程度,並非「吃素」就可以決定的,而是由一系列複雜的食物特性共同決定,特別是碳水化合物在體內消化吸收的速度和總量。在這方面,營養學上引入了兩個重要指標:血糖生成指數(GI)和血糖負荷(GL)。

血糖生成指數(GI):它是衡量食物引起餐後血糖反應的一項有效指標,反映了含50克可利用碳水化合物的食物和相當量的葡萄糖或白麵包在一定時間內(一般為2小時)引起體內血糖應答水平的百分比值。

簡單來說,高GI食物(GI>70)進入胃腸後消化快、吸收完全,會使血糖快速升高;而低GI食物(GI≤55)則相反,有助於維持血糖穩定。

血糖負荷(GL):GI只表明了食物中碳水化合物的「質」,但沒有考慮「量」。而GL則同時兼顧了食物中碳水化合物的「質」和「量」。

計算公式為:GL=(食物的GI值×食物中可利用碳水化合物克數)/100。

GL值越高,對血糖水平的影響越大。例如,西瓜的GI值高達72,屬於高GI食物,但100克西瓜僅含約6.6克可利用碳水化合物,計算下來GL值僅為4.8左右,屬於低GL食物。因此,只要不過量食用,對血糖的影響並不會很大。

除此之外,食物的加工程度、烹飪方式以及膳食中其他營養成分(如脂肪、蛋白質)的存在,也都會對最終的血糖反應產生顯著影響。

總體來說,食物對血糖的影響是GI、GL、烹飪方式和時間、膳食搭配以及進食總量的綜合影響結果,不是簡單地將控糖寄託於「吃素」就行的事兒。

這些素菜

是「升糖陷阱」

不科學的素食不僅無法控糖,反而可能成為「升糖刺客」,以下幾類素食需要格外注意。

1、高澱粉類蔬菜

土豆、山藥、芋頭、藕、南瓜等澱粉含量高的蔬菜,碳水化合物含量遠高於葉菜類。很多人誤將它們當成普通蔬菜大量食用,同時又沒有相應減少主食,導致一餐中碳水化合物攝入較高,餐後血糖升高明顯。

比如,一碗米飯配上一盤酸辣土豆絲,實質上是「主食+主食」的組合,餐後血糖想不飆升都難。

2、添加大量糖和油的「重口味」素菜

為了提高素菜的風味,很多餐廳和家庭在烹飪時會採用「重油重糖」的方式。比如拔絲地瓜、糖醋藕片、蜜汁山藥等,都含有較高的添加糖;油炸茄盒、炸蘑菇、干煸豆角等,都是高油菜餚。另外,像豆腐泡、油炸臭豆腐等素食,雖然本身是豆製品,但經過了油炸處理,脂肪含量顯著增加。

如果長期高脂飲食,可能會降低胰島素敏感性。此外,膳食中脂肪的比例過高,當時雖然不會提高血糖峰值,但可能會拉高下一餐的血糖水平。

不健康素食飲食

存在健康風險

雖然目前已有大量研究指出,相比於吃肉,吃素能大幅度降低糖尿病風險。但核心的關鍵在於健康素食模式,健康的植物性飲食(富含全穀物、蔬菜、水果、豆類和堅果等)與糖尿病風險的更大降低(34%)相關,而不太健康的植物性飲食(富含精製穀物、含糖飲料、果汁等)與糖尿病風險增加16%相關。

這表明,食物的質量遠比「葷素」標籤更重要。

如果長期食用以上這些素食,從長遠來看對血糖很不利。不僅如此,不科學純素食還會帶來新的健康風險。

首先高油高鹽的素食,也難免會增加肥胖風險,進而不利於心血管健康;其次,僅僅依賴植物性食物,尤其是當飲食結構單一時,很容易導致某些關鍵營養素的缺乏,反而對血糖控制和整體健康產生負面影響。

蛋白質不足或質量不高:植物蛋白多為非優質蛋白,若不注意搭配(如豆類與穀物結合),可能導致蛋白質攝入不足,難以維持肌肉量,影響身體免疫機能,也不利於長期血糖穩定。

維生素B12缺乏:維生素B12幾乎只存在於動物性食物中。長期嚴重缺乏會引起貧血、神經系統損害和高同型半胱氨酸血症。關鍵是,糖尿病人長期服用二甲雙胍會導致維生素B12水平下降,較容易缺乏。

鐵、鋅、鈣吸收率低:植物中的植酸、草酸會干擾鐵、鋅、鈣等礦物質的吸收。並且,植物中的鐵通常不高,還屬於非血紅素鐵,吸收利用率差。長期缺鐵會導致貧血;缺鈣會增加骨質疏鬆風險;缺鋅會影響胰島素的合成與分泌。

Omega-3脂肪酸缺乏:主要存在於深海魚油中的EPA和DHA對心血管健康很重要。雖然有些植物性食物(比如亞麻籽)中含有α-亞麻酸(ALA)可以轉化,但轉化效率極低。

科學控糖該怎麼吃?

科學的控糖飲食,不是簡單地「吃素」和「不吃什麼」,而是聰明地「怎麼吃」。

1、主食粗細搭配,控制總量

將白米飯、白饅頭等精製主食的一部分替換為全穀物、雜豆或薯類,有助於降低一餐的整體GI值。比如白米+糙米/燕麥/藜麥/綠豆/紅小豆/黑豆/鷹嘴豆等。

2、餐餐有蔬菜和優質蛋白

蔬菜,特別是綠葉蔬菜,富含膳食纖維,可以增加飽腹感,延緩糖分和脂肪的吸收。建議餐餐有蔬菜,每天吃夠300~500克,深色蔬菜占一半;同時也要有充足的蛋白質食物,比如魚、禽、蛋、瘦肉以及大豆及其製品(豆腐、豆漿、干豆腐)。

1餐的食物=1/4主食+1/2蔬菜+1/4蛋白質食物

3、吃飯順序有講究

遵循「蔬菜→蛋白質→主食」的順序進食,可以利用膳食纖維和蛋白質延緩胃排空,平穩餐後血糖。

4、烹調方式很關鍵

選對烹調方式:多採用蒸、煮、快炒、涼拌的方式,避免油炸、紅燒、糖醋。

保持食物「嚼勁」:烹調時間不宜過長,煮蔬菜、雜糧飯時,掌握火候,不要煮得過爛,更不要打成糊糊。只要牙口沒問題,儘量「吃硬不吃軟」。

巧用天然香料:使用蔥、姜、蒜、辣椒、胡椒粉等天然香料來調味,少鹽少油,儘量不放糖。

盲目吃素不僅可能無法更好地控制血糖,還會帶來新的健康問題。

對於需要控血糖的人群,與其在「吃葷」還是「吃素」上糾結,不如將精力放在如何均衡飲食、聰明地選擇食物、學會搭配技巧,並採用健康的烹調方式,這樣才能長久維持血糖穩定。

照「謠」鏡

這類謠言的典型特點在於將複雜問題簡單化,片面強調單一飲食方式的功效,卻忽略了科學控糖需要綜合考慮食物升糖指數、加工方式、攝入總量及營養均衡等關鍵因素。這類說法常以非黑即白的邏輯誤導公眾,使人們誤以為只要規避某類食物就能解決問題,而忽視了整體飲食結構管理和科學監測的重要性。